Page 8 - 追寻改革足迹,圆梦静安福地—中小学生纪念改革开放70周年图文展板

P. 8

“走进新时代”主题教育系列活动之三

“追寻改革足迹 圆梦静安福地”

——静安区中小学生纪念改革开放 40 周年活动学生优秀作品集萃

טҰ࣮

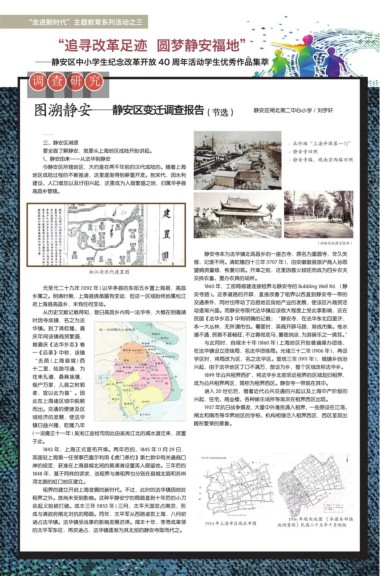

图溯静安 (节选) 静安区闸北第二中心小学/刘宇轩

——静安区变迁调查报告

⋯⋯

三、静安区溯源 北外滩“上海开埠第一门”

要全面了解静安,就要从上海地区成陆开始讲起。 静安寺旧照

1、静安由来——从法华到静安 静安寺路,现南京西路旧照

今静安区所辖地区,大约是在两千年前的汉代成陆的。随着上海

地区成陆过程的不断推进,这里逐渐得到耕垦开发。到宋代,因水利

建设、人口增加以及圩田兴起,这里成为人烟繁盛之地,归属华亭县

高昌乡管辖。

(测绘院地图室提供)

静安寺本为法华镇北高昌乡的一座古寺,原名为重圆寺,年久失

修,圮废不用。清乾隆四十三年 (1707 年 ),由安徽歙县旅沪商人孙思

松江府历代建置图 望捐资重修,恢复旧观。开埠之前,这里因香火较旺而成为四乡农夫

交换农畜、置办农具的场所。

元至元二十九年 (1292 年 ) 以华亭县的东部五乡置上海县,高昌 1860 年,工部局修建连接租界与静安寺的 Bubbling Well Rd.( 静

乡属之。明清时期,上海县境虽屡有变动,但这一区域始终地属松江 安寺路 )。这条道路的开辟,直接改善了租界以西直到静安寺一带的

府上海县高昌乡,未有任何变动。 交通条件,同时也带动了沿路地区房地产业的发展,使该区片商贸活

从历史文献记载得知,昔日高昌乡内有一法华寺,大概在明嘉靖 动逐渐兴盛。而静安寺取代法华镇应该很大程度上受此事影响,这在

时因寺成镇,名之为法 民国《法华乡志》中有明确的记载:“静安寺,在法华东北四里许,

华镇。到了清乾隆、嘉 本一大丛林,无所谓市也。粤匪时,英商开辟马路,渐成市集。惟水

庆年间该镇商贸繁盛, 道不通,贸易不甚畅旺,不过春郊走马,暑夜纳凉,为游娱乐之一境耳。”

据嘉庆《法华乡志》卷 与此同时,自咸丰十年 (1860 年 ) 上海地区开始普遍操办团练,

一《沿革》中称,该镇 在法华镇设立团练局,名法华团练局。光绪三十二年 (1906 年 ),再设

“去邑 ( 上海县城 ) 西 学区时,将局改为区,名之法华区。宣统三年 (1911 年 ),城镇乡自治

十二里,陆路可通,为 兴起,由于法华地区丁口不满万,故设为乡,整个区域改称法华乡。

往来孔道,桑麻接壤, 1899 年公共租界西扩,将法华乡北部邻近租界的区域划归租界,

烟户万家,儿县之附郭 成为公共租界两区,简称为租界西区。静安寺一带就在其中。

者,宜以此为首”。因 进入 20 世纪后,借着近代公共交通的兴起以及上海中产阶级的

此在上海诸区域中脱颖 兴起,住宅、商业楼、各种娱乐场所等渐次在租界西区出现。

而出。交通的便捷及区 1937 年抗日战争爆发,大量中外难民涌入租界,一些原设在江湾、

域经济的发展,使法华 闸北和南市等华界地区的学校、机构相继迁入租界西区,西区呈现出

镇日益兴隆,乾隆九年 畸形繁荣的景象。

( 一说雍正十一年 ) 吴淞江巡检司因此由吴淞江北的减水渡迁来,改置

于此。

1843 年,上海正式宣布开埠。两年后的,1845 年 11 月 29 日,

英国驻上海第一任领事巴富尔利用《虎门条约》第七款中有关通商口

岸的规定,获准在上海县城北郊的黄浦滩设置英人居留地。三年后的

1848 年,基于同样的诉求,法租界与美租界也分别在县城北面和苏州

河北面的虹口地区建立。

租界的建立开启上海发展的新时代。不过,此时的法华镇因地处

租界之外。故尚未受到影响。这种平静安宁的局面直到十年后的小刀

会起义始被打破。成丰三年 (1853 年 ) 三月,太平天国攻占南京,形

成与清政府南北对抗的局面。同年,太平军从西路进攻上海,八月初

1936 年境内地图 《参谋本部陆

进占法华镇。法华镇受战事的影响发展迟滞。咸丰十年,李秀成率领 1914 年上海市区域北市图 地测量局》民国二十五年十月制版

的太平军东征,再次进占,法华镇逐渐为其北部的静安寺取而代之。