上海市静安区人民政府关于批转区生态环境局《静安区“无废城市”建设实施方案》的通知

(2022年11月18日)

静府发〔2022〕9号

区政府各委、办、局,各街道办事处、彭浦镇政府,各有关企业:

区生态环境局《静安区“无废城市”建设实施方案》已经区政府第29次常务会议通过,现批转给你们,请遵照执行。

静安区“无废城市”建设实施方案

为深入开展生态文明建设,认真落实《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《关于印发<“十四五”时期“无废城市”建设工作方案>的通知》和市委、市政府工作部署,统筹推进静安区“无废城市”建设,结合本区实际,特制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入践行“绿水青山就是金山银山”和“人民城市人民建,人民城市为人民”重要理念,坚持立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,大力开展固体废物减量化、资源化和无害化处置。坚持科学谋划、协同推进、系统治理,把实现固体废物减污降碳作为促进区域经济社会发展全面绿色转型的总抓手,补齐生态环境建设短板,进一步打造天蓝、地绿、水清的美丽静安,为深入推进污染防治攻坚,践行碳达峰、碳中和重大战略部署做出静安贡献。

二、“无废城市”建设范围及时限

静安区全域开展“无废城市”建设工作。在生活垃圾分类减量、建筑垃圾综合利用、工业固体废物和危险废物管理、市区两级协同处置、城市“无废细胞”建设等工作中,结合本区特点开展特色示范项目建设。

本方案编制的基准年为2020年,建设期限为2021-2025年,2025年后持续推进“无废城市”建设向更深层次发展。

三、经济社会发展与生态环境保护基础与现状

(一)经济社会发展基本概况

静安区是上海七个中心城区之一。总面积37平方千米,下辖13个街道1个镇。在第七次全国人口普查中常住人口975707人。静安区立足“中心城区新标杆、上海发展新亮点”,走高端化、国际化发展之路,“十四五”期间着力打造“国际静安、卓越城区”。以商贸服务业、专业服务业、金融服务业、文化创意服务业、信息技术服务业等现代服务业为主的区域经济平稳健康发展,跨国公司、总部经济和经济总量在全市保持领先地位。2020年,实现地区生产总值2323.08亿元,其中,第二产业增加值62.71亿元,第三产业增加值2260.16亿元,占区生产总值的比重为97.3%。全年实现区级一般公共预算收入250.14亿元,完成全社会固定资产投资总额308.06亿元。

静安区积极实施“一轴三带”发展战略,以打造一条贯通南北、共享互融的复合发展轴,建设南京西路高端商务商业集聚带、苏州河两岸人文休闲创业集聚带和中环两翼产城融合发展集聚带为重点,优化区域空间布局和功能再造。“一轴三带”是全区产业园区和商务楼宇的集中载体。共有产业园区73家,商务楼宇147座。

(二)生态环境保护主要成效

静安区坚定不移走生态优先、绿色发展之路,深入打好污染防治攻坚战,区域环境质量持续改善,绿色发展理念深入人心,美丽静安建设成效凸显。

1.环境治理格局不断完善。认真落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”。成立区生态文明建设领导小组,制定各部门生态环境保护工作责任清单,建立健全生态文明考核机制。加强环境保护监管、监察、监测“三监”联动,打造横向跨边到部门、纵向到底进社区的一体化治理格局。持续开展“智慧环保”建设,建成区环境数据中心,实现街镇、部门实时信息共享,以智慧化、数字化带动环境治理现代化。

2.污染防治攻坚成效显著。以抓部署、抓协调、抓督办为主线,推动生态环保五年规划、环保三年行动计划、污染防治专项行动计划滚动实施,深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。静安区在全市首轮污染防治攻坚战(2018-2020年)成效考核中获得优秀等级。环境空气质量六项指标全面达标,河道水质三类水体以上比例达到100%。污染地块安全利用率保持100%。

3.固废管理水平逐年提升。大力推进以工业固体废物、危险废物、生活垃圾、建筑垃圾、医疗废物为主的固体废物减量化、资源化和无害化。立足分级管理、分级处置体系,加大市区联动和区际合作力度,构建协同治理格局。巩固生活垃圾分类成果,成功创建垃圾分类上海示范城区。启动实施小型医疗机构医疗废物“最后一公里”收运,推动医疗废物48小时清运制度全面落实。

4.“双碳”战略实施加速推进。积极开展低碳社区、低碳发展实践区创建,市北高新园区成功创建“国家生态工业示范园区”并通过复查评审。182个绿色社区创建达标,创建率超过70%,77所学校创建成为上海市绿色学校,减污降碳一体化推进不断提速增效。

(三)固体废物治理工作基础

1.工业固废:静安区工业企业数量少,规模小,主要以印刷业、汽车零部件及电子元件等为主,工业固废产生量少,种类单一且逐年递减。“十三五”期间全区工业固废总量2.9827万吨,年平均递减率10.45%。工业固废种类集中在以废纸为主的有机废物和以废钢废铁为主的金属、合金边角料,分别占总量的54.7%和43.0%。

2.危险废物:“十三五”期间全区危险废物总量为(不含医疗废物)0.2472万吨,呈逐年上升趋势,年平均增幅22.08%。主要分布在汽修服务业和医药行业,其中汽修服务业产生量占比45.98%,医药行业占比11.13%。为提升危险废物管理水平,全区分批次开展危险废物规范化管理检查,进行“一场一册”存档备案,2020年产废单位规范化管理检查达标率97.5%,危险废物无害化处置率达到100%。

3.医疗废物:全区医疗废物产废单位共计406家,其中医疗机构367家(含三级公立医院8家),以宠物医院、病原微生物实验室等为主的非医疗机构39家。“十三五”期间全区共产生医疗废物2.1258万吨,产量总体呈上升趋势。严格执行医疗废物转移联单制度,不断完善分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运的医疗废物管理系统,实现全部医疗废物安全收运处置。

4.建筑及装修垃圾:在市区两级收运处置体系下,静安区积极打造以资质企业准入、前端合同约定、过程跟踪监管、落实源头分类、末端回收的上海市中心城区处置模式。工程渣土、泥浆、废弃混凝土、装修垃圾等分类分拣、闭环收运和资源化利用水平得到大幅提升。目前,建筑垃圾资源利用率达到91.4%。区建筑垃圾中转分拣场地改造完成后,着力开展装修垃圾精细化分拣,实现装修垃圾可回收部分的全量资源化利用。

5.生活垃圾:2020年,全区生活垃圾总量为40.25万吨。在上海市生活垃圾分类工作的总体部署下,静安区已实现分类收集全覆盖。789个小区、40余万户家庭及159所学校、37个菜场等全部纳入分类收集范围。12000余家沿街商铺、800余只道路废物箱实现100%上门分类收集。14个街镇全部获评市生活垃圾分类示范街镇。生活垃圾回收体系不断完善,已建成“两网融合”服务点1024个、中转站15座、集散场1座。

6.通沟污泥:静安区共有6条区管河道、99419个窨井盖、494公里市政排水管道,是区管河道和市政设施数量最多、密度最大的中心城区之一,年产通沟污泥约1878吨。通沟污泥、河道污泥全部实现指定机构承运、定点收运消纳等闭环管理,确保100%无害化处理,不发生市政污泥违法处置的环境污染事件。

虽然经过多年努力,静安区开展“无废城市”建设的基础得以显著增强,但受地域空间、人口密度、产业布局和中心城区发展定位的影响,“无废城市”建设仍存在不少问题和短板。区内各类固体废物的处置设施及能力建设尚存不足,原料生产端和固废处置端“两头”在外的情况比较突出,固体废物处置的协同性、融合性、综合性程度较低,全过程、全要素闭环管理和末端处置监管仍需得到加强。由于全区工业企业数量少,且产业仍处于转型调整期,工业固体废物、危险废物减量空间不大。随着社会消费能力增强和公众消费模式转变,生活垃圾等难以从根本上减量,低碳环保的生活方式有待进一步养成。

四、建设目标与指标

(一)“无废城市”建设总体目标

深入贯彻习近平生态文明思想,以减量化、资源化和无害化为核心,充分发挥固体废物治理减污降碳协同效应。立足区情实际,围绕源头减量、精细分类、扩大回收和依法管理,打造重心在处置前端、重点在社会面源、关键在多元联动的治理特色,不断提高固体废物综合利用效率。大力推广绿色生产生活方式,增强全民低碳环保素养,构建工业化程度低、服务业能级高的经济发达城区“无废”建设模式。努力把静安建成符合上海国际大都市高品质中心城区特点的“无废”城市微单元,使绿色成为“国际静安、卓越城区”的鲜明底色。

——固体废物综合治理效能提高。以固体废物产生强度、回收利用水平、处置缺口等为突破口,加快补齐相关治理体系和基础设施短板,加大综合治理力度,健全固体废物环境污染防治长效机制。

——绿色低碳格局初步形成。在深入打好污染防治攻坚战和“双碳”战略部署下系统谋划“无废城市”一体化推进。以苏河湾绿色生态城区、市北高新园区低碳发展实践区创建为载体,紧扣楼宇、企业、社区、场所等重点,构建双区双核、点面结合、复合推进的绿色低碳圈。

——“无废”建设理念深入人心。努力建成政府主导、企业主体、社会公众共同参与的“无废城市”建设格局。“无废细胞”培育效应凸显,绿色行动推广成效显著,公民环保意识进一步提升,低碳绿色生活越来越成为社会自觉。

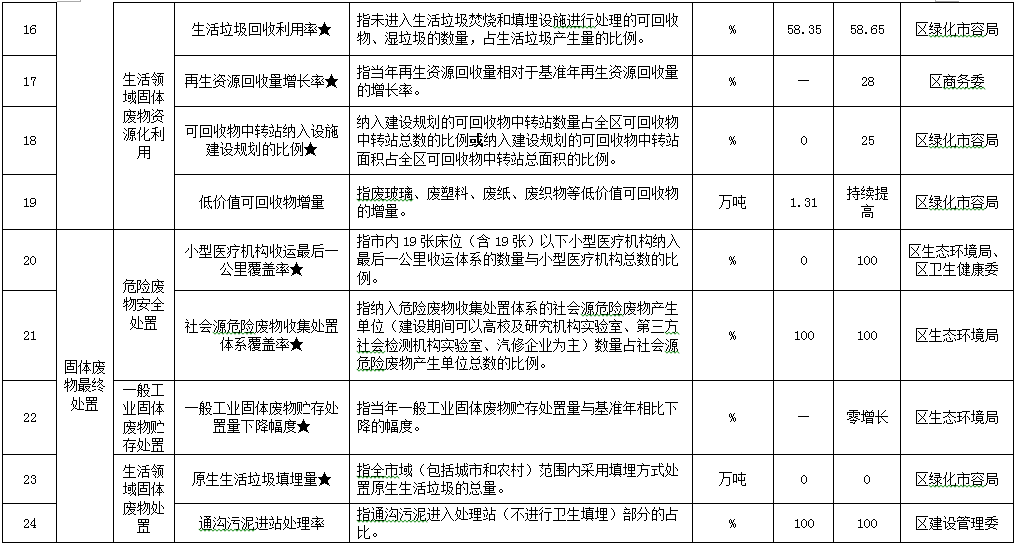

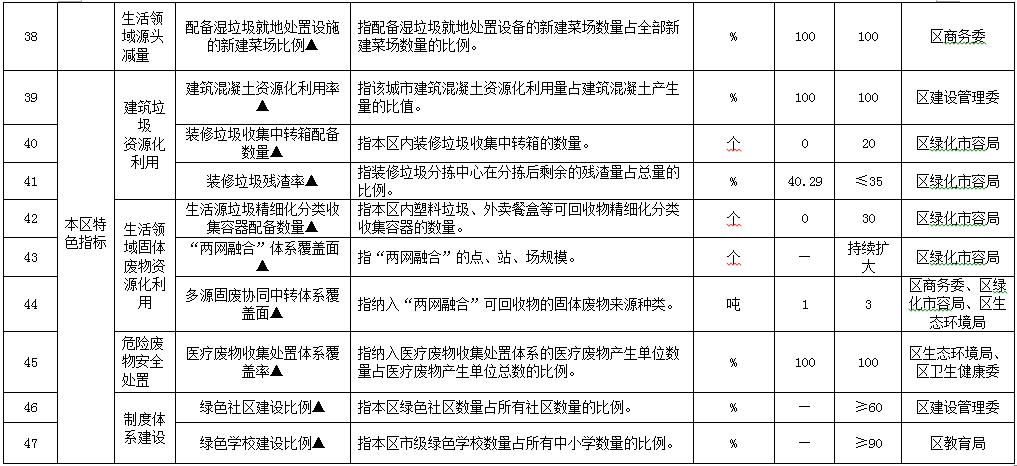

(二)“无废城市”建设指标体系

静安区“无废城市”建设指标以国家和上海市的指标体系为基础,结合本区规划发展方向、产业经济状况、资源禀赋条件及生态环境保护工作基础等实际情况,按照科学性、系统性、可操作性和前瞻性原则制定,从固体废物源头减量、资源化利用、无害化处置、保障能力、群众获得感5个方面进行设计。指标体系包括5个一级指标、13个二级指标、47个三级指标。三级指标共分为3类:第一类为规定指标,凸显无废城市建设的国家标准和上海要求;第二类为自选指标,主要是对照国家及上海市指标体系,从静安区情出发确定的发展重点及达成目标;第三类为本区特色指标,共10项,突出“十四五”时期静安“无废城市”建设的特色基础与打造重点。聚焦生活垃圾、建筑垃圾的源头分类减量及资源化利用,包括配备湿垃圾就地处置设施的菜场比例、建筑混凝土资源化利用率、生活源垃圾精细化分类收集容器配备数量等。

(三)“无废城市”建设实施阶段

1.初步建设阶段:到2023年底,一般工业固体废物产生强度零增长,综合利用率达到94%以上。工业危险废物产生强度较2020年下降,危险废物实现全面规范化管控。生活垃圾分类工作稳步推进,回收利用率不低于58.35%。绿色建材在绿色建筑中的使用比例逐步提高,建筑垃圾资源化利用率达到92%。“无废城市”建设宣传工作全面开展,营造浓厚的“无废城市”创建氛围。

2.深入推进阶段:到2025年底,“无废城市”建设的制度体系更加完善。固体废物产生强度进一步下降,综合利用水平进一步提升。一般工业固体废物贮存处置量零增长,综合利用率达到96%,生活垃圾回收利用率达到58.65%以上。装配式地上建筑占新建地上建筑的比例保持100%,建筑垃圾资源化利用率达到93%,通沟污泥进站处理率保持100%。减污降碳协同效应更加明显,全社会共同参与的氛围更加浓厚,“无废城市”建设长效机制越来越成为现代环境治理体系成效凸显的支撑。

五、主要任务

(一)以深化垃圾分类为主体,打造“无废城市”硬核

静安区园区、楼宇、居住区数量多、密度高,生活垃圾产生量较大,2020年,其产生量是工业固体废物和危险废物总和的一百余倍。生活垃圾治理在“无废城市”建设中占据重要地位。

1.持续夯实处置设施基础。2022年底全面完成静安固体废弃物流转中心大修和装修垃圾分拣中心改造,优化垃圾中转处置能力。建造高标准垃圾压缩中转站,实现不少于14个中转站达标运行,提高生活垃圾进站压缩转运率。继续完善垃圾分类投放点位布局,提升大件垃圾投放拆解转运站布点和功能配置,改善投放环境。按照“固化点位、提升服务”原则,固化全区1003个可回收物服务点,扩大智能回收柜网点,继续推广线上预约与线下回收相结合的“互联网+回收”模式,逐步升级回收服务能级。

2.大力推进生活垃圾减量。采用宣传教育引路、服务指导跟进、检查监督保障三管齐下方式,进一步做实生活垃圾减量化成效。塑料制品:制定并落实加强塑料污染治理实施方案,着力推进减塑限塑。以商务楼宇、餐饮企业、大型商超、公共场所、旅游景点等为重点,大力推广塑料制品源头减量和绿色替代产品应用。到2023年底,集贸市场禁止使用一次性塑料购物袋;2025年底,餐饮外卖领域不可降解一次性塑料餐具消耗强度下降30%以上。快递包装:遵循绿色化、标准化、减量化和可循环原则,提升快递“无废”建设水平,大力推广一体化包装、简约包装和可循环包装。到2025年底,全区邮政快递网点设置快递包装废弃物回收装置实现全覆盖,使用循环中转袋(箱)、标准化托盘等达到100%。餐厨垃圾:推动餐厨垃圾回收体系建设从餐饮企业延伸到农贸市场、社区家庭。促进餐厨垃圾精准计量,实行源头减量价格杠杆机制,形成减量梯度收费管理模式。

3.深入开展垃圾精细化分类。在对干垃圾等四类垃圾分类的基础上,推动街镇投放一批包括塑料制品智能收集柜在内的精细化分类点位,打造政府机关和企事业单位精细化分类样板,推动街镇生活垃圾可回收物分类向精细化方向延伸。加大对楼宇、车站等场所生活垃圾的分类指导,鼓励有条件的场所细化可回收物收集容器设置,单独设置塑料废弃物收集容器、废旧衣物回收点等。在装修垃圾中转分拣中心设置大件垃圾专门功能区进行专业拆解,提高废玻璃、废塑料、废纸、废织物等低价值可回收物回收总量。

专栏一:打造社区生活垃圾分类示范 |

静安区垃圾分类以街镇为着力点、以社区为单位,实现全区生活垃圾、餐厨垃圾、菜场垃圾、绿化垃圾、装修垃圾的大分流、小分类。通过投放点位监控和投放环境改善,继续督促、鼓励市民深入践行垃圾分类,充分运用“定时定点”制度和“一小区一方案”,完善投放点除臭、洗手等装置配置。按照街镇牵头、行业负责的原则,持续推进商场、餐饮、菜场等单位的生活垃圾分类,落实公共场所垃圾分类管理责任,加强各类单位公共区域分类投放行为管理。依托区-街镇两级联动机制,着力提高可回收物回收利用水平,以公园、居住区、综合性商场等为重点扩大可回收物精细化分类试点。在公园出入口增设塑料瓶和易拉罐分类投放容器,在居住区和商业广场增加玻璃、金属、塑料、纸张、衣物等可回收物投放点。鼓励物业公司、居民区、商场等结合实际进行生活垃圾分类与管理的深入探索。 |

4.着力强化垃圾无害化监管。加强生活垃圾收运的污染防治监管。对收集、运输、转运、处置过程中的残液、废水、异味等污染加大日常检查、整治力度。严格落实对作业车辆、作业过程和垃圾中转站、压缩站、车辆冲洗点的环境管理,提高精细化、无害化处置水平。充分利用餐厨废弃油脂全过程动态监管综合信息监控平台,落实高标准、严要求的餐厨废弃油脂收运服务市场准入制度,健全专业化、规范化收运处置服务体系。

(二)以做实前端治理为重点,减少建筑垃圾环境影响

1.抓实减量分类。以废弃混凝土、工程渣土、泥浆、市政污泥、河道污泥等为重点,加大对建筑垃圾、市政固废的“三化”处置力度。贯彻落实建筑垃圾减量化要求,实施处置核准制度,通过清运量统计达成减量目标。完成区建筑垃圾中转站提标改造,进行砖块、木料、玻璃等建筑垃圾精细化分拣,提升机械分拣、智能分拣体系,纯化残渣处理,不断提高“两网融合”回收率,以精细化分类分拣实现建筑垃圾最大化利用。

2.扩大再生利用。加大对政府投资项目率先应用再生骨料及制品的鼓励引导力度,推动在基础砖胎模、非承重墙体、砌筑围墙、人行道等部位部分使用建筑垃圾再生骨料及制品。着力提高拆房和装修垃圾资源化利用率,增加居民区装修垃圾中转箱配备数量,推动落实居民装修垃圾从产生点到分拣点中途不落地。探索生态修复或污染土壤修复与资源化利用过程协同处置,不断拓宽建筑垃圾综合利用渠道,促进跨区协同利用。

3.加强规范管理。严格执行废弃混凝土、工程渣土、泥浆、市政污泥等固体废物处置收运的企业认定、合同履约、信息报送制度。在市区两级收运处置体系下,通过夯实区级前端治理实现全过程跟踪监管。完善建筑垃圾信息平台建设,建立电子联单制度,运用“互联网+垃圾清运”思路,提升信息化、数字化、智能化水平,实现清运、处置“一站式”服务。加大建筑垃圾检查监督、联合执法力度,杜绝偷倒、乱排现象,确保区外消纳处置规范,全过程监管落实到位。

(三)以工业固废“三化”处置为重心,推动减污降碳

1.加强精细化分类回收。进一步聚焦固废减量工艺改造和综合利用,强化源头分类。探索可资源化利用的工业固废纳入全区“两网融合”回收利用体系,形成“两网融合+”格局,打造静安区工业固废处置特色。针对汽车生产服务企业数量多、密度高的情况,“十四五”期间,以汽车行业企业为重点,通过自主回收、委托回收或联合回收等方式,建立健全报废机动车、车用动力电池及废旧零部件回收网络与管理体系,提升资源综合利用水平。

2.完善全流程管理。将工业固体废物产废单位纳入排污许可证核发和管理范畴,督促指导企业全面落实排污许可事项及管理要求。健全工业固体废物报告工作机制,促进工业固体废物分类减量和综合利用,依托市固体废物信息化管理系统数据库,加强产废单位台账管理监督,实现全过程可查可溯。

3.探索碳排放治理。严格实施“双超双有”企业强制性清洁生产审核,鼓励其他企业自觉开展审核。推动重点行业企业碳排放强度对标行动,探索碳排放评价和清洁生产工作衔接。鼓励企业参与减排项目,推广近零碳排放区示范工程项目经验。鼓励企业申报碳普惠制核证减排量,参与低碳产品认证和碳足迹评价。

(四)以危险废物源头管理为基础,提升风险防控能力

1.加大医疗废物监管力度。推行医疗废物电子标签,依托全市信息系统,率先实现区属医疗卫生机构医疗废物可追溯信息化管理。确保医疗废物收集、运送、贮存、处置等全过程管控。完善医疗废物监督执法结果部门互通、监管资源信息共享、联合监督执法机制,提升医疗废物监管水平。稳步推进医疗废物源头分类收集,提高可回收物回收量。在全市医疗废物一体化收运体系下,建立小型医疗机构“短驳转运、定点交接”的市区两级收运模式,开展集中转运点建设,优化收集运输网络,打通医疗废物收运“最后一公里”瓶颈。

专栏二:小型医疗机构医疗废物“最后一公里”收运 |

根据2020年市生态环境局、市卫生健康委联合印发的《小型医疗机构医疗废物定时定点收运工作要求》,按照“平战结合、收集豁免、定时定点、全程可控”的原则,开展小型医疗机构医疗废物“最后一公里”收运。通过政策调整、市区合作、重心下移,确保小型医疗机构医疗废物及时清运。静安区委托区属国有企业,配合市级收运机构,构建小型医疗机构医疗废物“最后一公里”收运体系。设立1个转运点,4条区级短驳收集线路,和市级收运机构每天一次定时定点“车对车”交接转运。首批服务19张床位以下、日产废量5公斤以下的225家医疗机构,以口腔门诊部、老年护理院、中医门诊部为主,“十四五”期间将逐步扩大服务范围,实现19张床位及以下小型医疗机构医疗废物“最后一公里”收运全覆盖,将医疗美容医院、宠物医院等纳入服务范围。 |

2.补齐危险废物收集短板。聚焦工业源、社会源危险废物收集,围绕机动车维修、拆解行业、检测认证行业等重点领域健全危险废物收集体系,着力提升收集效率。鼓励危险废物综合处置单位建设区域性收集储运网络。畅通小微企业和社会源危险废物收集收运渠道。探索搭建收运平台,解决小微企业危险废物收运难问题。

3.强化危险废物风险管控。控制第三产业危险废物产生强度,深入推进危险废物规范化管理,确保产废单位严格落实各项制度标准,建立危险废物环境风险联防联控机制,认真开展危险废物环境风险隐患排查,加大清库存力度。加强涉危险废物突发环境事件应急处置管理,建立危险废物应急监测清单。

(五)以低碳规划建设为龙头,夯实绿色转型基础

1.坚持低碳发展整体谋划。将碳达峰、碳中和全面融入区域经济社会中长期发展计划。在空间规划、土地利用、建设开发、产业导入等全过程贯彻落实绿色低碳理念。遵循“低碳、减排、循环”原则,开展工业遗存开发和城市更新再造,完善高品质环保基础设施建设布局,实现产业、生活、生态与城市空间绿色协同发展。着力提升以生产性服务业为主的各类中高端服务业低碳建设水平。

2.凸显绿色功能区建设。以中环北翼产城融合区和苏河湾滨河两岸为重点,打造静安区绿色低碳建设圈。坚持“以绿为底、以智为先、以人为本”的理念,开展生态园区建设和循环化改造。全面推动废物零排、生态绿化、慢行交通、海绵城市等系列建设项目,深入开展低碳社区、低碳发展实践区、绿色社区、绿色城区、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地等创建,通过点面结合、协同推进,努力把两大功能区建成微碳零废楼宇集聚、高品质环保设施集聚和绿色低碳产业集聚的全市典范,不断扩容和升级“无废”城市建设。

专栏三:绿色功能示范区打造 |

市北高新生态示范园区建设。加强园区绿色低碳发展和生态环境建设,加快打造国家级生态示范园区转型发展“新内核”。一是积极建设微碳零废楼宇,深入宣传和推广垃圾精细化分类,配足配齐垃圾分类投放、回收设施,开展办公废物“绿箱行动”,推广无纸化办公,提高楼宇“无废”建设水平。二是建立完善综合环境管理平台,实现对区域河道水质、空气质量、工地噪声和扬尘、土壤污染物等环境因子的实时监测与监控,加强对园区的综合环境监管。三是进一步塑造园区优美生态环境,扩大生态资源。建设纵贯功能区的健康步道,打造充满活力的最美河道,建成服务企业、服务社区、水绿交融的生态公园。四是面向企业弘扬生态环保生产生活方式。通过“和园”沙龙、行业协会活动等,向企业宣传普及绿色低碳理念,不断提高企业环保意识。 苏河湾绿色生态城区建设。苏河湾地区秉承绿色生态城区创建理念,制定绿色生态指标体系和规划方案,践行包含土地集约利用、绿色出行、能源清洁利用、水资源循环利用、固体废物资源化利用、建筑绿色发展等方面的绿色生态实施策略。以下凹式绿地建设、屋面和道路雨水进入生态设施的衔接引导等方式,建设韧性宜居的海绵城市;以内外部道路、地下路网的大联通设计,实现建筑布局互联互通。通过外墙及屋面保温、节能型门窗等技术,贯彻“二星+”住宅设计理念要求,建立舒适的超低能耗住宅集中示范区。开展热岛、空气质量、水环境、绿化等环境生态诊断,同步协调能源利用、固体废物收运的整体设计,建设全龄友好健康社区。 |

3.提升绿色建筑能级。严格落实上海市绿色建筑管理要求,发展节能降碳建筑,推广绿色低碳建材。新建民用建筑力争全部按绿色建筑基本级及以上标准建设,试点开展绿色建筑专项验收,确保“十四五”期间绿色建筑占新建建筑的比例得到有序提高。以保障性住房、政府投资公建项目为重点推广装配式建筑,提高装配式建筑技术应用水平,稳步提升新建项目装配式建筑比例,新建民用建筑、工业建筑最大限度按装配式建筑要求实施。

4.加快绿色科技应用。加快固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置技术的推广应用。依托绿色市场、金融,结合税收、价格、收费政策等一体化推进,充分开发新技术、新工艺等科研成果的应用场景,引导并鼓励市场主体参与“无废城市”建设。积极推行绿色产品政府采购制度,鼓励企业实行绿色供应链管理,逐步扩大以固体废物为原料的综合开发产品使用率。

(六)以培育“无废细胞”为抓手,营造“无废文化”

结合静安区服务业高端、办公楼宇集聚、人居密度大等特点,组织发动园区楼宇、企事业单位、社区家庭积极投身“无废细胞”示范试点创建。

1.深化“无废细胞”建设。通过行业牵头、多管齐下、点面结合、引领示范,培育多行业、多领域、多元化“无废城市”建设单元。围绕节能改造、垃圾分类、绿色供应等环保要求,进一步开展绿色饭店建设评比;以生态文明教育、绿色校园建设为重点推动中小学绿色学校创建;从鼓励菜场湿垃圾源头减量、就地处置,推行“净菜上市”入手建设“无废”菜场。引导静安区十万平米以上大型商业综合体申报创建国家级绿色商场。大力开展“无废细胞”创建活动,使“无废细胞”创建行动在系列化、行业化进程中得到推广、落实。

专栏四:中小学绿色学校创建 |

根据市教委、市发展改革委下发的《关于在全市开展绿色学校创建工作的通知》,静安区中小学积极开展以“绿色文化、绿色环境、绿色行为、绿色管理”为主题的绿色学校创建行动。将生态文明教育纳入国民教育体系,完善青少年生态文明志愿服务体系和生态文明素养考核评价体系。结合智慧校园建设开展绿色规划管理,建立健全节能、节水、垃圾分类、减塑限塑等管理制度。着重从建筑节能、新能源利用、可回收垃圾利用、材料节约与再利用等方面入手建设绿色环保校园,培育绿色校园文化。高水平举办学生生态环保节、节能宣传周、世界水日和中国水周、粮食安全宣传周、森林日和植树节等活动,支持“青未来”等生态文明教育品牌建设。鼓励学生进行绿色科技发明创造,支持绿色学校将科学研究与社会服务实践活动相结合。 在“无废城市”建设期内,计划推动90%以上的学校达标创建成具有静安特色的绿色学校,并获得“上海市绿色学校”称号。 |

2.打造“无废细胞”特色。以总部企业、跨国公司的绿色文化和“无废”建设为引领,打造富有静安特色的“无废细胞”,塑造一批具有代表性的国际化绿色低碳先锋。推动欧莱雅集团通过制定可持续发展规划和健康低碳专项基金,开展消费者空瓶回收等举措,加快跨国企业总部绿色发展步伐。以星巴克咖啡为龙头,探索区内咖啡企业牛奶包装盒集中回收行动,启动咖啡行业垃圾精细化分类回收。积极推广嘉里中心搭设智能平台,与驻楼企业合力共治,加强垃圾分类回收的“无废楼宇”建设模式,推动更多绿色办公高端楼宇涌现。

3.提高公民环保素养。面对社会公众,加快推动简约适度、绿色低碳、文明健康生活方式和消费模式形成。从垃圾精细化分类投放回收、倡导共享产品使用、拒绝过度包装、创建个人绿色账户、开展餐饮“光盘”行动、减少一次性物品和塑料制品消费等新时尚、新做法入手,加大优秀实践案例、环保达人事迹宣传力度,让“无废文化”走进千家万户,营造良好社会氛围,推动公民绿色环保素养不断提升。

六、保障机制

(一)加强组织领导

进一步健全“无废城市”建设领导机制,成立“无废城市”建设工作领导小组,由区长任组长,区政府分管领导任副组长,成员由区相关部门及街镇主要负责同志组成。领导小组下设办公室,设在区生态环境局,负责“无废城市”建设的组织协调和统筹调度。将“无废城市”建设重要指标及成效纳入各部门和街镇绩效考核。编制部门责任清单,明确责任分工、任务(项目)内容和完成时限,调度督促各项任务、项目有序推进,压实创建责任。建立领导小组定期例会制度,对进展情况、主要成效与存在问题开展交流评估,协调推进重点任务和解决重要问题。

(二)加大投入保障

将“无废城市”建设资金纳入区财政预算,进一步加大对环境基础设施建设和固体废物污染防治的投入力度,统筹安排区级财力,推动固废“三化”处置设施、建设项目、治理工程有序实施。积极争取中央和市级环保资金支持,充分运用政策杠杆作用,发挥绿色融资功能,实行价格调节机制,吸引社会资本参与,实现多渠道资金投入支持。强化企业环保主体责任,鼓励和督促企业推进技术工艺改造,利用新技术、新设备、新材料、新成果开展固体废物减量化、资源化、无害化科技创新项目建设。

(三)做强联动机制

从静安区固体废物治理实际出发,以信息共享、平台共建、管理对接、执法联合为重点,进一步加强固体废物治理市区联动、区际合作、部门联手和条块结合机制,聚焦“三化”巩固提升固体废物治理效能。加大区内固体废物中转贮存设施统筹布局和使用,拓展多源固废协同中转。建立健全固体废物环境污染问题及时发现、快速处置机制,提高联合执法力度,夯实从收集、贮存、堆放到区外消纳、跨市转移等各环节监管合力。推动固体废物环境污染行刑衔接,对符合生态环境损害赔偿条件的环境污染案件开展损害赔偿追索。健全完善环境信用评价体系,将固体废物重点产生单位和利用处置单位纳入环境信用评价管理,推动企业牢记守信激励、失信惩戒。

(四)推动信息化赋能

依托全区数字化转型升级,持续推进固体废物管理信息化建设,打通、汇集、融合市区及各部门数据,提升数据资源共建共享水平。逐步建立涵盖工业固废、危险废物、生活垃圾、医疗废物、建筑垃圾等领域的数据平台体系。以信息化、数字化推动治理精细化、现代化,提高固体废物分级、分类管理成效。充分利用物联网、大数据、空间地理等信息技术,拓展“无废城市”建设应用场景,加强固体废物全流程管控、全要素管理,为固体废物处置总体把控、风险预警和应急响应等提供有力支撑。

(五)动员全社会参与

组织动员社会各界积极参与“无废城市”建设。围绕“无废”主题加大宣传力度。深入开展《固体废物污染环境防治法》宣传教育,将固体废物产生、分类、回收、处置和资源化利用的法律知识、政策规定、科技常识、生动案例等转化为宣传素材,充分利用线上线下宣传阵地,紧扣环保宣传节庆时点,通过举办竞赛、讲坛、参观等喜闻乐见的活动,推动公众了解固体废物对生态环境影响的重要性和开展“无废”城市建设的迫切性。推动“无废”宣传与普法教育、文明教育等融为一体,提高广大群众的知晓度、参与度和对“无废”理念的认同度,形成全社会一盘棋、合力推进的良好氛围。

附件:1.静安区“无废城市”建设指标体系

2.静安区固体废物产生情况清单

3.静安区固体废物流向图

4.静安区“无废城市”建设任务清单

5.静安区“无废城市”建设项目清单

6.静安区“无废城市”建设责任清单

附件3

静安区固体废物流向图

纠错

1.错误类:*

2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*

3.内容标题:*

4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*

-

您的姓名:*

使用说明