烽火淞沪:英雄魂长存|山河壮歌

1937年8月,中国军队第88师524团团附谢晋元给妻子写了一封家书:

“巧英吾妻爱鉴:日内即将率部进入沪淞参战,特修寸笺以慰远念。我神州半壁河山,日遭蚕食,亡国灭种之祸,发之他人,操之在我,一不留心,子孙无噍类矣。为国杀敌,是革命军人素志也;职责所在,为国当不能顾家也。家务一切之措施,劳卿担负全责……”

这封信的字里行间,既有对家人的殷殷嘱托,更有赤诚的爱国之心。

上海四行仓库抗战纪念馆“遗书明志”展项

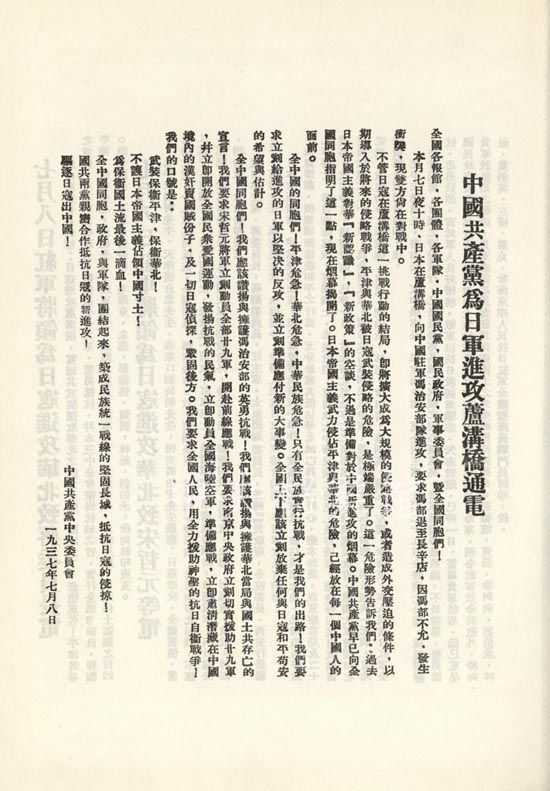

1937年七七事变后,中国共产党发通电呼吁:“全中国同胞、政府与军队,团结起来,筑成民族统一战线的坚固长城,抵抗日寇的侵掠!”

中国共产党为日军进攻卢沟桥通电。(来源:中央档案馆)

8月,上海,战争阴云笼罩。

8月13日,日本军队在八字桥地区向中国军队开枪挑衅,并发起全线进攻。中国军队第88师当即予以猛烈还击。震惊中外的“八一三事变”由此爆发,淞沪会战开始。

抗日英烈谢晋元的孙女谢骏说,淞沪会战前,祖父在家书中向祖母表达了他上战场前,自己和战士们已经做好随时牺牲的准备。

这的确是一场生死之战。日军凭借海陆空优势,沿长江口沿岸强行登陆,企图包抄中国军队,迅速侵占上海。中国军队武器装备落后,以血肉之躯坚守,在罗店、大场等地与日军反复拉锯,苏州河以北一度成为“血肉磨坊”。中国军队虽伤亡惨重,但有效迟滞了日军进攻步伐。上海抗战研究会副会长马军说:“九一八以后,日本帝国主义得陇望蜀,不断地侵略中国。中国民众特别是中国军人当中,都产生了我们要为国家的生存要跟日本帝国主义拼命的想法,就是我要拼个人性命,求国家生存。”

10月26日,大场失守后,战局急转直下。当时第88师师部所在地——四行仓库成了上海中心城区“最后的堡垒”。上海师范大学教授苏智良说:“中心阵地大场失守后,中国军队不得不后撤,市中心的闸北就要落入敌手。这个时候,524团团附谢晋元率420人来到四行仓库,在三面被包围的情况下,还是努力杀敌。”

战火中的四行仓库(海岚•里昂摄)

四行仓库曾是四家银行共用的货仓,外墙坚固。为迷惑敌人,守军对外宣称“建筑内有八百人”,外界敬之为“八百壮士”。

谢晋元凭借仓库的有利地形,沉着指挥,屡次挫败日军强攻。日军久攻不下,试图在仓库墙根埋炸药炸毁铁门。危急关头,年仅21岁的战士陈树生身缚手榴弹,拉响导火索,从五楼窗口飞身跃下,与敌人同归于尽。

“八百壮士”孤军奋战,激发了当时各行各业人们的抗战斗志,也表明了中国人民抗战到底的勇气和决心。苏智良说:“上海市民积极地增援,比如说食物等,都悄悄地运到四行仓库里面,甚至传递情报。”

中国军队同仇敌忾,斗志昂扬,面对武器装备精良、穷凶极恶的约30万日军,坚守上海长达3个月。上海抗战研究会副会长马军说,淞沪会战,极大鼓舞了全国人民的抗日热情,让日本“三个月亡华”的嚣张言论不攻自破。

88年过去了,上海四行仓库抗战纪念馆斑驳的外墙上,8个炮弹孔、420多个枪弹孔,无声地诉说着1937年那场英勇悲壮的战斗。

这些年,纪念馆参观人数激增,每年有100多万人,尤其青年人的占比越来越高。上海四行仓库抗战纪念馆馆长马幼炯成立了红领巾志愿讲解队伍,利用互动剧等青年人喜爱的方式讲述历史。

今年五月,上海四行仓库抗战纪念馆推出“‘四行孤军’足迹Citywalk”活动。当人们把88年前“四行孤军”撤退时停留的地点与如今繁华的城市空间对应,仿佛走进一场跨越时空的对话。

上海四行仓库抗战纪念馆馆长马幼炯在介绍四行仓库的弹孔墙

传播“八百壮士”的事迹和精神,也是英烈后人的使命。谢晋元儿子谢继民,未曾见过父亲,他收集史料,遍访老兵,更多理解了父辈在家国危难之际的抉择与情怀。

上海四行仓库抗战纪念馆内有一面英名墙。在一块块凸出的展板块上,以胸标的方式,白底黑字写着354位战士的姓名、番号和军衔。然而,由于种种原因,许多战士的名字湮没在时光长河中,找到它们并不容易。这些年,马幼炯和谢继民共同做着一件事儿:那就是考证、追寻“八佰壮士”姓名。每一个名字背后,都是一个鲜活的生命,一份不容忘记的纪念。

现在,英名墙上的名字已从最初的323名增至354名,但墙上仍有一些仅标注了88师番号或留白的地方——这是为尚未找到姓名的战士所留。马幼炯馆长说,无论多难,寻名之路不会停。

上海四行仓库抗战纪念馆内的“英名墙”

如今,谢晋元的孙女谢骏接过了接力棒,她每隔一两个星期就会到纪念馆做义务讲解。谢骏说:“作为后代,我们会去弘扬这些抗战先辈的那种爱国主义精神,然后让更多的年轻一代去了解这一段历史,我们会继续做下去。”

谢晋元的孙女谢骏(左一)在给参观者做讲解

上海四行仓库抗战纪念馆旁有一家特色咖啡馆。店里,背景音乐播放的是《我和我的祖国》,墙面上的红五星、LED屏上滚动着的抗战主题动漫图片,处处都是红色元素。吧台上摆放着顾客留言簿,其中一页上写着:山河已无恙,英雄魂长存!