几代艺术家共同描绘“城市山水” 看到一座笔墨之城

城市林立的高楼是山,蜿蜒的街道就如同河,城市景观其实也可看作一幅当代山水图景。由上海大学指导,上海大学上海美术学院、中华艺术宫(上海美术馆)、上海美术家协会主办的“笔墨构城——上海美术学院城市山水作品展”,昨天在中华艺术宫开幕。

作为2023年度国家艺术基金传播交流推广资助项目,展览通过43位师生,100余件作品和相关文献作品,系统性盘点了上海美术学院“城市山水”创作的脉络与现状,一个由多样态的笔墨与多层次的城市景观交构而成的“城市山水”,一座笔墨之城,同时提出了一系列的有关“城市山水”的未来命题。艺术家笔下的高楼,街巷,河流和绿地,正是现代城市的韵律,也是中国传统山水画“外师造化,中得心源”的意境。

写实又创新

展厅进门处的第一幅作品,是八旬画家陈家泠创作的五联屏彩墨《贵美静安》,这也是陈家泠艺术生涯当中的第一次现代城市题材的尝试之作。以贵都大酒店为视觉原点,陈家泠绘城市建筑如绘桂林山水,玻璃幕墙上晕染出的白云倒影,令观看者恍惚以为氤氲的山水一片,但是现代建筑钢筋水泥的硬朗线条与起伏的天际线,提醒着观看者面对的是汇集现代建筑各个时期符号代表的静安区。

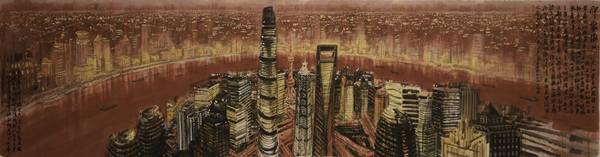

本以人物画闻名画坛的冯远,近年来创作了表现家乡上海的一批风景画,《印象海上》以纯水墨表现摩登都市,超越写实,为都市景观赋予一种崇高感。

艺术家陆志文以8幅上海名人故居系列作品参展,他用高于生活的绘画语言,来记录和诠释这批时代“弄潮儿”在上海这片热土上的时空轨迹和岁月屐痕。

从传统中找到艺术语言

现代城市的建筑由垂直线和平行线构成,是最难入画的景观。但新一代的上海美术学院国画系的艺术家打破了平直的概念,用变形的方法,体现了城市的建筑,又找到自己语言。

传统水墨在艺术家的手中往更深处探索。毛冬华用淡墨画出了现代玻璃幕墙的剔透感,通过映照其上的建筑,表现出时代的纵深,光影好像也成为国画家玩味的游戏,传统笔墨呈现都市景观可以有意想不到的方式。

洪健的复兴西路柯灵故居是《永不拓宽的街道》的灵感之源。作品构图采用的三联屏图式,每条屏都有独立的叙事内容,但合三为一后又形成平铺直叙的全景式构图,以一种庄严的、丰碑式的形象完整表现这处萦绕海上文坛半个多世纪的圣地。脚手架支起的防护网与那隐去半条却仍可解读的“让城市更有温度”的标语,隐喻着城市对于历史文化的重视和保护;画面中央醒目的红色电话亭与隐隐打开半扇的门扉,预示着海派文化的火炬正从老一辈文化学者的手中传递给新人。

倪巍用了中锋焦墨的方法,找到了自己描绘大都市的造型,周隽用勾线拼染的方法,表现了上海石库门老建筑,红房子。

更年轻的黄松作品《修缮》看起来似乎是一件“未完成”的作品,其实,画面的主角正是处于修缮之中的上海北外滩区域的保护建筑,在时间中,被脚手架环绕的它静静伫立在城市之中。作品通过朦胧与简淡的表达手法,赋予建筑沉稳与韵味。画中的老建筑目前处于待开发的状态,如何在保护历史与适应现代生活之间找到平衡,是城市更新面临的重要课题。

在都市生活中找到自己

热爱自己生活的这座城市,热爱自己的家园,下笔才有情感。上海大学副校长王从春认为,“艺术的力量在于它能打动人心,笔墨构成不仅连接了古老的山水文化与现代都市生活,也为未来艺术创作开辟了新路径,在充满挑战与机遇的时代,艺术不再仅仅是个人的情感表达,更是一种推动社会进步,文化共融的强大力量。”

上海美术家协会主席、上海美术学院院长曾成钢认为描绘“城市山水”是上海美术学院的师生逐渐达成的集体自觉,“在这里过去与现代交织,东方与西方相融,中国与世界相连,形成了我们既熟悉又新奇的城市山水图。”

“上海美术学院国画系独特的一面,是我们的学生,有突出的绘画表现形式,以毛冬华为代表的一群人,既不需延续传统的笔墨画法,也不是纯现代的抽象绘画,上海大都市背景的特殊生活状态让他们找到了自己。”上海美术学院中国画系主任唐勇力这样感叹。

展厅里的作品前,还放置了铁力木大画案和明式座椅,如同一个大型画室,上海美术学院副院长毛冬华解释,画案和座椅用的虽然是传统工艺,但样式是现代的。从它们的工艺上,也体现出我们的教学理念“从传统到现代”,与正在播放的教学视频一起,告诉来现场的观众,学生在这张画案上学习、成长,汲取传统的力量与养分,走出自己的艺术道路。(新民晚报记者 徐翌晟)