第四届“上海市建筑遗产保护利用示范项目”名单揭晓!这些大楼上榜了

“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用,让文物活起来用”

在上海被国务院公布为国家历史文化名城第37周年之际,第四届上海市建筑遗产保护利用示范项目推介经过公开、公平、公正的评审,十个项目最终从20多个参赛项目中脱颖而出。12月8日,第四届“上海市建筑遗产保护利用示范项目”在汇丰银行大楼举行授牌仪式,正式对外发布。

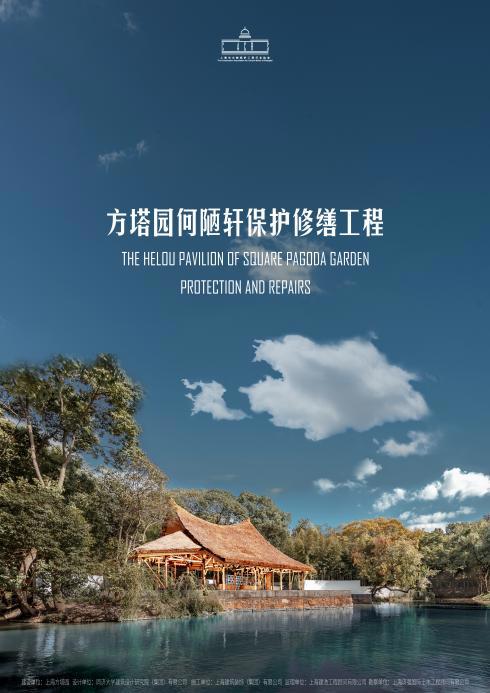

此次入选第四届“上海市建筑遗产保护利用示范项目”的名单包括:汇丰银行大楼中华厅保护修缮工程、佘山天文台保护修缮工程、兴国宾馆1号楼保护修缮工程、方塔园何陋轩保护修缮工程、上海市基督教国际礼拜堂保护修缮工程、永安栈房旧址(世界技能博物馆)保护修缮工程、美丰大楼保护更新工程、上海展览中心外立面保护修缮工程、张园西区保护修缮和更新工程、雷士德工学院旧址保护修缮工程。

第四届“上海市建筑遗产保护利用示范项目推介活动”由上海市文化和旅游局(上海市文物局)指导,上海市文物保护工程行业协会主办。活动旨在以“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用,让文物活起来用”的新时代文物工作要求为引领,树立新时代行业典型标杆项目,展示文物保护工程领域对传统工艺的重视与关注,展现了行业对建筑现代使用功能提升的积极尝试。通过推广建筑遗产保护性开发的全新范本,归纳总结本市建筑遗产保护利用工作中的典型做法和经验,发挥好科技创新的引领作用,助力文物保护工程质量稳步提升。

汇丰银行大楼中华厅保护修缮工程

建成于100年前外滩12号浦发银行大厦(原汇丰银行大楼)曾被誉之为“从苏伊士运河到白令海峡最华贵的建筑”,历史上的中华厅更是以其中国传统的装饰格调而引人瞩目。此次修缮以确保结构安全、保留原始彩绘为重点,引入微损光学检测实现结构完损勘察;开发多源异构数据融合模拟优化及迭代技术,实现可视化辅助施工;应用特种光固化增材柔性临时支撑模组,实现原饰面无损保护;研发多因子评价法优选保护材料结合3D 投影技术,动态重现彩绘原貌。以科技传承文明,数字赋能文物保护,实现历史建筑可持续利用。

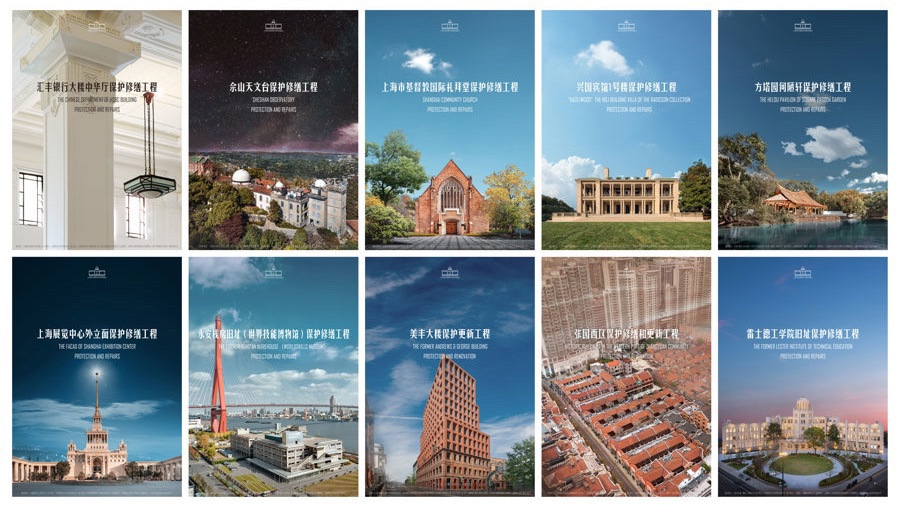

佘山天文台保护修缮工程

这座建于1900年的欧洲风格的天文台,是我国近代历史上最为“古老”的天文台,也是我国近代天文事业的发祥地。项目经过近两年的修缮,建成时的素朴容颜得以恢复,当年的基础和结构得以展现,各个时期的立面风貌得以复原,室内的精美装饰得到整修,满足现代使用要求的功能和设施得到提升。宏伟的建筑、123岁的日晷、40厘米大型天文望远镜和天文博物馆等正笑迎着八方来客和更加灿烂的明天。

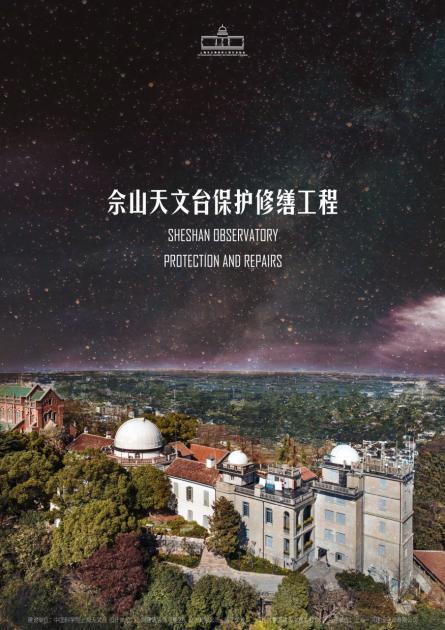

兴国宾馆1号楼保护修缮工程

兴国宾馆1号楼这座近百岁的英国帕拉第奥式风格的建筑在历史、人文、艺术和科学价值都具有极高的价值。项目恢复了被封闭多年的外廊,还原了外立面初始容颜,对特色紫铜屋面、室内精致装饰、家具等进行了全面整修。以翔实的历史调研和现场查勘为依据,采用传统工艺做法和材料,恢复了原有水洗砂墙面的材质肌理及细部装饰,还原了室内平面格局和重要空间部位的历史风貌。打开了底层南廊,修复塔司干双柱式柱廊和二层爱奥尼双柱式柱廊,再现了室内外统一有序的学院派建筑特征。

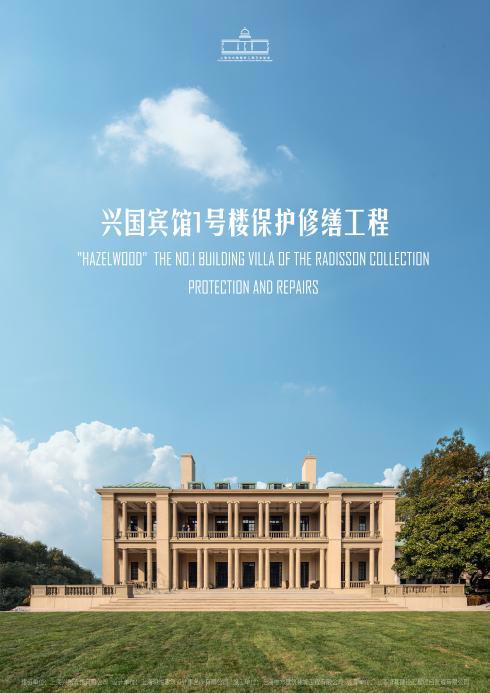

方塔园何陋轩保护修缮工程

何陋轩位于松江区方塔园内东南角,是冯纪忠先生最重要的作品之一,其中竹厅部分可能是国内现存唯一的竹结构历史建筑,对竹结构的保护修缮尚无先例可循。本次修缮通过对设计者思想的深入研究、传统工艺与现代技术和绿色低碳理念的结合、史料的挖掘归档、全程电子化记录,恢复了何陋轩的原貌,建立了相对完整的数字化档案,积累了竹构历史建筑修缮的宝贵经验,更是对国内历史建筑的保护修缮实践与学术研究的贡献。

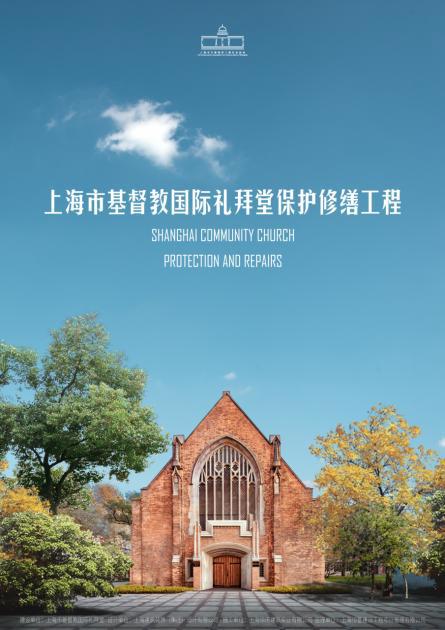

上海市基督教国际礼拜堂保护修缮工程

基于对历史图像的查阅和解读,对建筑现状的详细勘察和评估,修复工程从设计到施工,对教堂建筑墙体、门窗和装饰,主堂室内空间布局、特色结构、材质色彩和装饰细部,做了精心修复和恰当更新;对西楼等多处功能空间,保留历史遗存,统一设计;绿化布置简洁疏朗,与教堂建筑相得益彰;教堂墙体与室外场地的高差关系与衔接方式巧妙而自然。修缮后的教堂建筑艺术风格更加统一,历史空间更显庄重,使用功能全面提升。

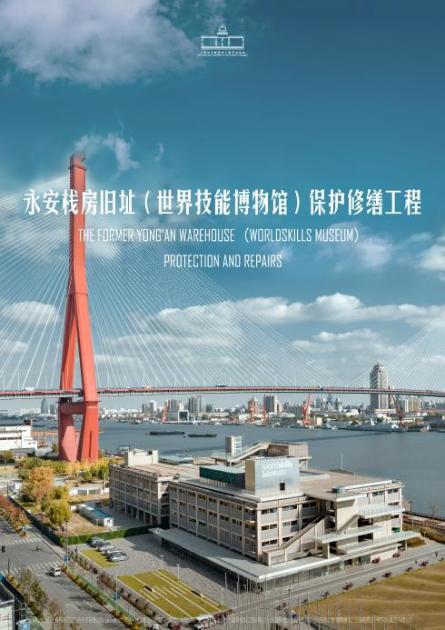

永安栈房旧址(世界技能博物馆)保护修缮工程

矗立在黄浦江畔的工业遗产——永安栈房旧址西楼曾见证了上海工业发展的荣辱兴衰,如今她将以新的姿态再次焕发她的无尽活力。百年历史、百年沧桑;百年结构、百年风貌,在融入了“让文物活起来”的方针和“城市客厅”的概念后,未来将蝶变成世界级的博物馆——世界技能博物馆。其对原结构体系的精心保护、对内部空间利用的合理规划以及在提升建筑现代使用功能的积极尝试,成为文物建筑和工业遗产有效利用的典范。

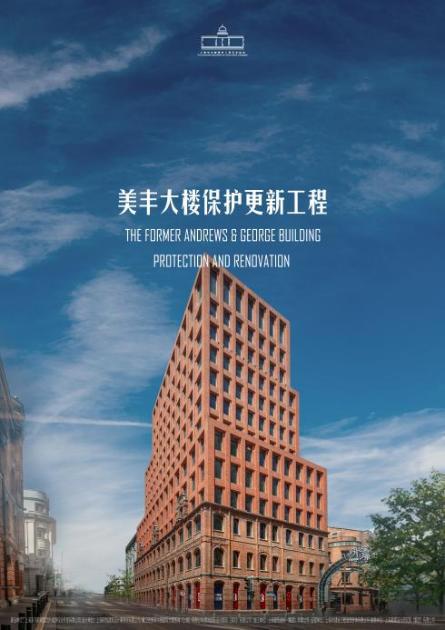

美丰大楼保护更新工程

美丰大楼始建于1897年,维多利亚风格建筑,是外滩历史风貌区中的重要组成部分。项目以先进技术手段将有保留价值的三层沿街清水砖墙脱离原结构体,采用套筒式双层结构,在其围合的空间范围内贴邻建造60米高且带两层地下室的高层建筑,这种创新的处理手法在上海尚属首例。通过对历史风貌的保护与恢复,对新旧结合模式的实践,对材料历史性延续的探索,实现了新老建筑的融合与共生,也成为了历史建筑保护性开发的全新范本。

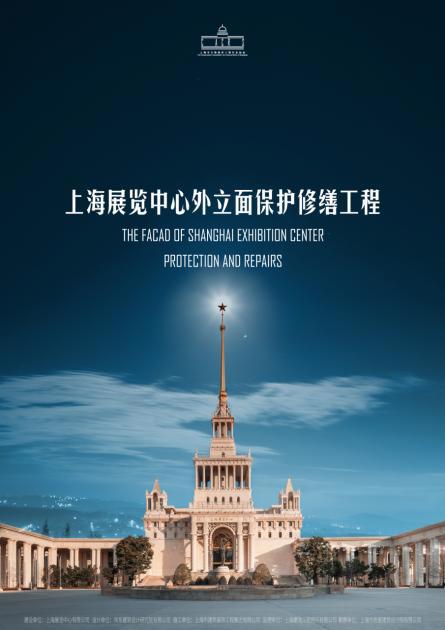

上海展览中心外立面保护修缮工程

上海展览中心,原名中苏友好大厦,是首批中国 20 世纪建筑遗产。项目引入无人机拍摄、倾斜摄影等数字化保护技术,实现超大复杂外立面详细勘察;结合传统修缮工艺,实现最大面积水刷石墙面无色差修复。应用无线传输技术,实现111米序馆脚手架实时安全监测,确保施工安全。采用传统贴金修缮工艺结合工业化装配技术复原鎏金钢塔;将现代装配安装与传统琉璃玻璃制作技术结合,复原序塔标志性红色五角星。在数字化保护技术的创新性应用领域起到示范作用。

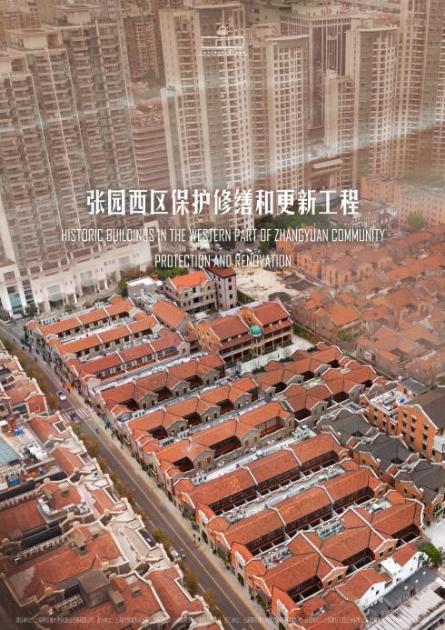

张园西区保护修缮和更新工程

张园西区(115-02地块)位于张园历史街区临茂名路的石库门里弄及公馆区域,共16栋历史建筑。设计遵循“保护为先”原则,尊重历史、分类分级地进行保护利用设计。保护了原里弄群和茂名路的历史风貌。其中4栋里弄公馆作为区文物保护点,得到精心保护、恢复建筑及室内装修的“原真性”特色,增加相应设备,提高舒适度,适于新的功能需求。12栋石库门里弄区域保护了历史风貌、拓展原支弄至茂名路的联通空间,并加固结构等,利于更新提升为有海派特色的商业街。

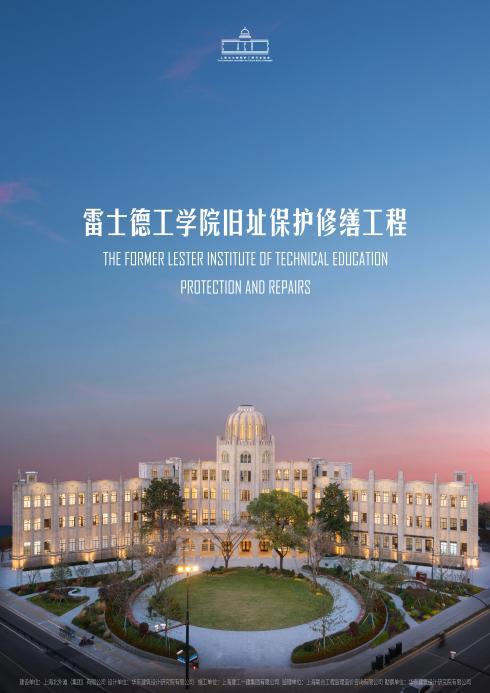

雷士德工学院旧址保护修缮工程

雷士德项目位于北外滩核心商务区,始建于1934年,兼具英国哥特复兴风格和装饰艺术派风格,具有较高的历史和艺术价值。基于对人文历史、风格语言与建造体系的充分解读,对建筑主体结构和外立面,门厅、教室等重点空间的原有格局及特色细部,完整保留,恰当修缮,隐蔽机电设备,实现最小干预;同时,依据历史图像和现场考证,复原部分已毁的室内外装饰,建筑艺术特色完整呈现,让凝固的历史在焕新的建筑中得以展现。

题图来源:主办方提供 图片来源:主办方提供