今天的张园太美了!昔日的老邻居们回来了,聊聊他们和老建筑的故事

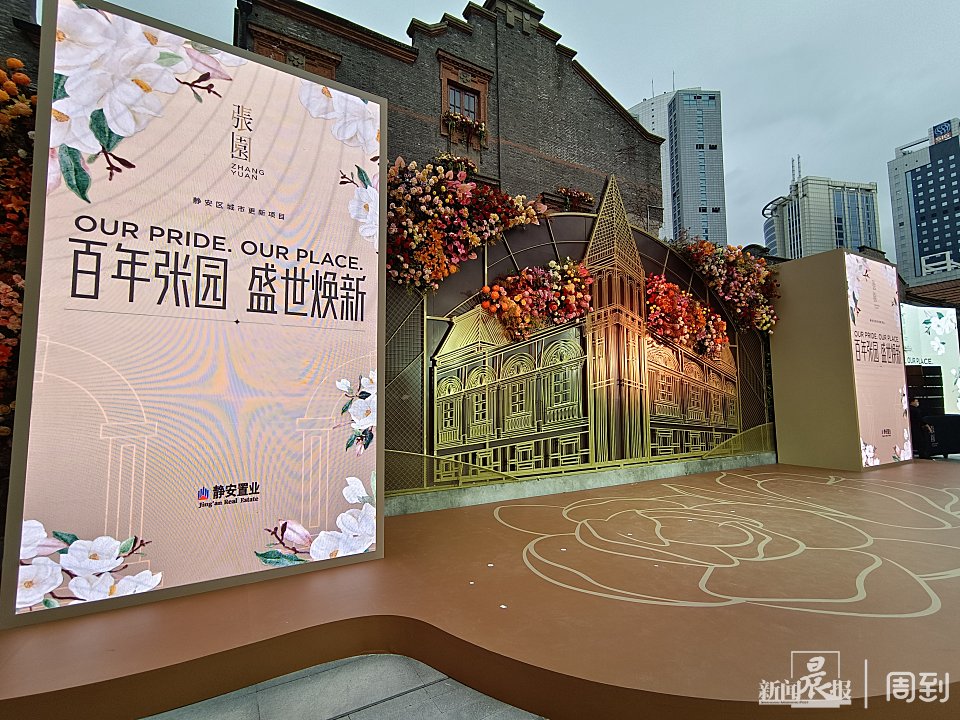

今日的张园无疑是上海市中心最闹猛个地方之一,而今晚的张园无疑是静安最靓丽的一道风景线。这座昔日“海上第一名园”焕新回归,成为全新的城市地标和网红打卡地。

上午西区揭幕仪式上的音乐表演和下午开放的现场

就在今天(11月27日)上午,张园举行了“百年张园盛世焕新”西区揭幕仪式。夜幕降临,在茂名北路及张园内山墙播放以“六幕光张园百年”为主题的光影秀,光影盛宴自11月27日起持续14天,呈现海派经典与当代艺术互动的感官盛宴。

茂名北路和张园晚上上演的光影秀

11月27日至30日为张园内测时期,而今天“张园”的预约程序也同步开放,市民可以进行网上预约,12月1日起市民可凭借预约信息入园。记者中午预约时发现,12月1日下午15:59之前的三个场次时段都已经被热情的市民约满。

张园今昔 吴伟民提供

晨报记者今天下午与一些张园老邻居们进入西区现场参观。记者发现,此次开放的张园西区16幢建筑,包括石库门里弄、里弄公馆、花园洋房等多种类型。老建筑保护专家、石库门研究专家娄承浩2010年开始关注张园历史保护,并最早提出将张园变成露天的石库门博物馆的建议,如今,他的建议落地。

据他介绍,张园当初土地分块陆续出售,由28家业主分别设计建造,因此使得张园呈现出建筑多样性,并成为上海现存规模最大、保存最完整、建筑风格最丰富的石库门建筑群,堪称活着的“石库门博物馆”。

老建筑保护专家娄承浩在张园,手里拿着他编著的《老建筑新格调》

娄承浩曾参与了《张园历史保建筑资料库建档研究报告》,该报告为张园内的建筑建立了档案资料库,推动了当时张园地区历史建筑更加科学化、精细化和专业化保护实践工作,也对静安的历史建筑的保护起到示范和推动作用。在张园西区现场,娄承浩边走边告诉记者,修旧如旧并不是一成不变,去照搬照抄建筑原样,而是要“一栋一策”根据建筑的不同情况来进行修缮。

本期的新闻晨报·周到《上海会客厅》节目,我们邀请到的嘉宾是三位曾经在张园居住多年的市民。他们是张园的“老土地”和“老邻居”们,请他们分享各自的故事。

张园的过去今天都精彩

庄元强(阿庄):老新闻工作者,出生在张园并在此居住40多年,50后上海人

1954年我出生在张园,1998年单位分房后离开张园,在张园的四十多年,我度过了快乐无忧的童年,亲历了不同时期和不同身份的转变。

上世纪六十年代,我就读于威海路590弄72支弄3号光明私立小学。那时候我和五个兄弟姐妹都在这所学校就读。它就是很典型的弄堂小学,只有四五个教室,一个小花园,也没有操场。我们就在校门前的小巷子里做早操上体育课。虽然学校不大,但这栋两层楼高的石库门承载了我儿时很多美好的回忆。后来小学变成了一个老年活动室和社区居民活动中心,重新命名为“张园大客堂”(见下图)。

昔日的“张园大客堂”

张园是过去一个世纪上海生活的活化石。上世纪五十年代,四五家人家住在一栋石库门房子里,平均下来一栋建筑里要“挤进去”住20个人。我的家是典型的三上三下石库门房子,是现实版的“七十二家房客”。那时候,一家七口,住在一楼70多平方米的前厢房、后厢房和客堂间。等庄元强成家后,小夫妻住客堂间,母亲一人住后厢房,姐姐一家住前厢房。此外,那幢楼里还住着七户人家。一楼西厢房是玻璃厂老板娘。后边小间里是小吃摊营业员夫妻一家。客堂间楼上,是外国使馆翻译一家。二楼东厢房是小业主。东后厢房是一家工人。二楼西厢房是唱戏人。后楼亭子间是菜市场营业员一家。

阿庄在快乐老家——张园72支弄3号前留影

上世纪八九十年代,张园还是上海的天然影视基地,计有近100多部影视名作在此选景拍摄。那些充满了浓浓老上海风情的弄堂和形态各异的石库门建筑,让张园成为绝佳的外景点。1995年,陈逸飞导演的《人约黄昏》是在张园小弄堂取的景,其中有一组镜头,梁家辉饰演的徐先生从祥云里的弄堂走过。这些电影和电视剧,通过屏幕将张园的风貌呈现给世人,而张园的名气也通过这些影视剧作品飘扬四海。另外,电影《太平轮》曾在张园取景,而角色故事取材也来源于张园居民的真实生活。对了,严翔、王馥荔主演的电视剧《家事》就是在我家客厅间取的景,而王馥荔为拍戏坐过的沙发也让我激动了好久。

有网友说,张园的过去今天都精彩,应该保护好!对我来说,拯救老房子的最好做法是讲故事,讲好老建筑的故事。所以这些年我一直通过自媒体从各个角度宣传张园。让人们意识到它们的文化价值,保护它们不仅有益于城市文化,还有利于发展经济。张园今天向市民掀起自己的半边“盖头”来,而光影盛宴呈现了海派经典与当代艺术互动的感官盛宴,作为老张园人,我为之感到高兴和激动。

我的大外公是宁波商人俞佐廷

俞佳柠:在张园出生并长大,三代人在张园居住长达70多年,80后上海人

作为张园第三代原住民,张园这里的石库门承载着我最深刻的“城市乡愁”。无论是祖辈闯荡上海滩投资金融振兴国货的故事,还是石库门里“72家房客式”的生活,都将我与这座城市、这片土地紧紧地联系在一起。

我家就是位于今日张园内,“头戴”张园实物名片之一——“紫气东来”门额的那幢百年石库门老宅。老宅坐北朝南,“三上三下”的结构,外墙以灰色为主基调,气质沉稳,高高的青砖外墙上,又恰到好处地点缀着数条红砖装饰,透露出些许灵动之气。从我记事起,我家的石库门里,就已经住着十来户人家。各家各户有着自己的房间,又合用客堂厨房,邻里关系也因此变得十分密切。

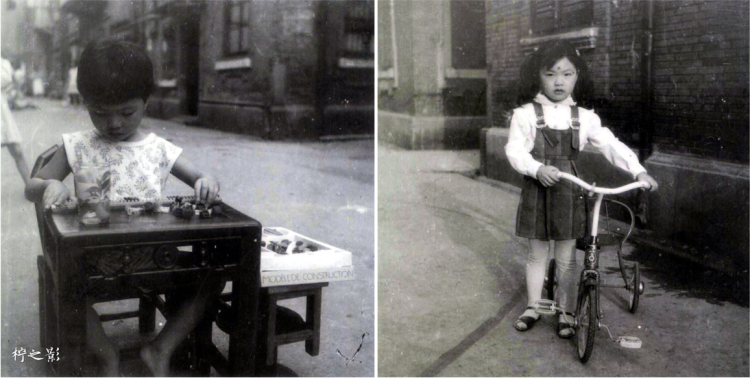

俞佳柠幼年时在张园弄堂里做游戏

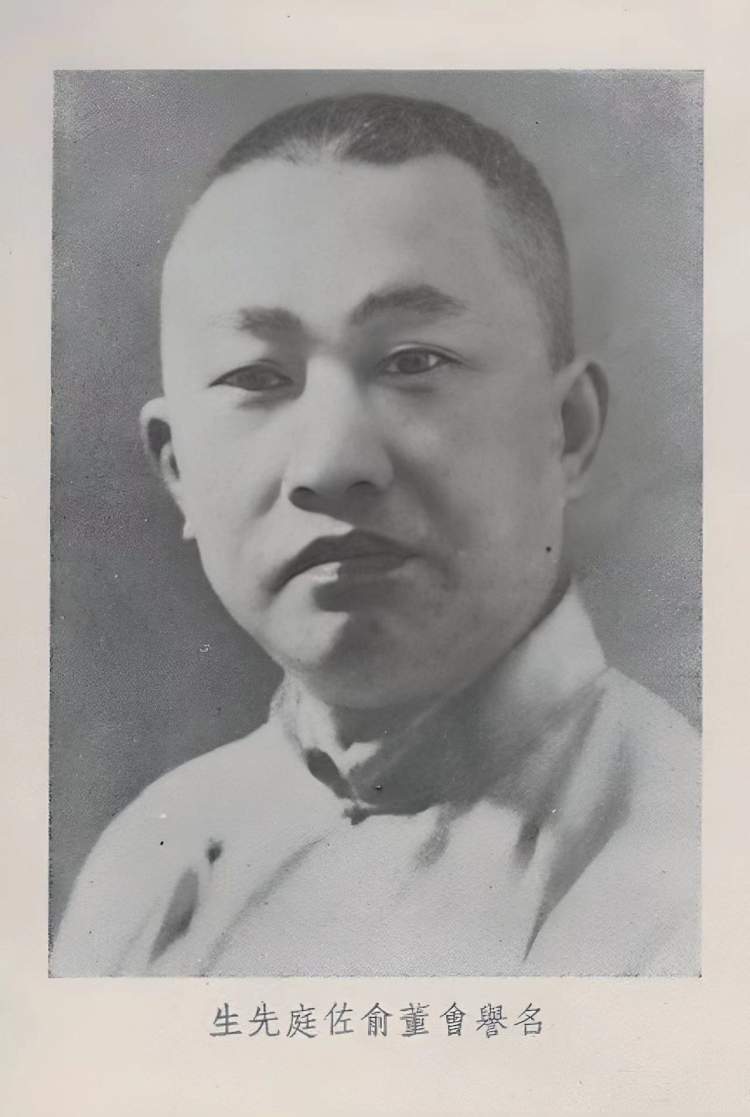

上海滩上,有着大量旅沪宁波人的后裔,而我的祖辈们,正是当年闯荡上海滩的宁波人。1930年代初,我的外公跟着我的大外公(外公表姐夫)来到上海“学生意”,后来就成了他的私人助理。我的大外公就是昔日响誉上海滩的宁波旅沪绅商俞佐廷。

俞佳柠的大外公、旅沪绅商俞佐廷

动迁以来,我一直没有切断过自己与张园的精神联系,作为老房子爱好者和“一幢一档”的志愿者,我前往过江浙沪的多个档案馆和图书馆,挖掘历史材料,连续撰写了多篇关于自己祖辈和旧时张园老房子的故事。2018年春,根据长辈的提议,我开始投入对俞佐廷生平的挖掘。随着一份又一份史料被我从存于上海图书馆近代文献阅览室的旧报纸和旧杂志中寻找出来,七八十年前的过往故事,似乎也越来越鲜活地呈现在我眼前。当我阅读着老人的金融论著,恍惚间,似乎可以透过白纸黑字,与老人进行跨越时空的交谈。随着将《申报》上1930年代中期的百余篇记录着俞佐廷社会活动的报道线索串联成线,一个马不停蹄、推广国货、热心公益、重视教育、谦逊豁达的市商会主席形象也随之变得更加丰满。

如今,张园西区率先华丽归来,它是张园更新的第一篇章,让我十分期待。国庆长假期间,我多次走访茂名北路限时步行街先睹为快,也经常在朋友圈转发张园归来的消息,欣喜之情溢于言表。张园西区的修旧如故,原汁原味展现了海派建筑文化,让我对将来自己家所在的北片文化区域(编者按:指未来将建的北部区域文化展示中心)的归来充满信心,相信届时会有更多惊喜,为上海人留住“心灵之根”。

当年单位奖励我父亲张园客堂间

孙志伟,退休之前是法律工作者,全家在张园居住30多年,50后上海人

我们家与张园很有渊源。1945年抗战结束以后,我父亲到上海的第一份工作就是在张园的一家汽车行做学徒;汽车行在张园590弄的门口,我父亲在那里一直工作到1949年,当时,他和工友们就租住在张园里面。

因为我父亲是全国劳动模范,上世纪八十年代退休时单位给他增配了一间小房子作为奖励,面积大约10个平方米不到,这套房子是客堂间带一个小阁楼,虽然要使用公用卫生间与厨房间,但也能解决居住问题。

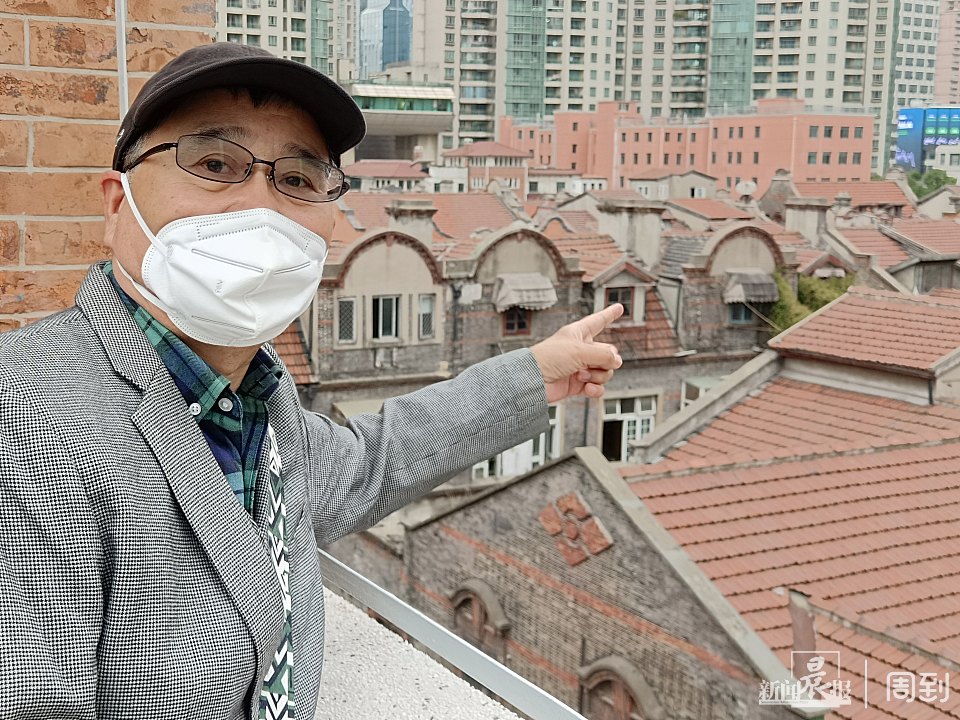

孙志伟在张园西区一处建筑阳台上留影,所指的方向是他曾居住的弄堂

我与张园是有感情的,我自己就有许多同学和亲戚住在张园,虽然张园居住空间狭窄,但邻里关系和感情很好。我们的生活设施和买菜都是在张园,张园里面还有一个社区大食堂,解决了社区居民的吃饭问题。我小学读的是威海路第三小学,所以我的学习和成长都是在张园完成的。

我们全家在张园居住了大概有30多年,一直到后来有了公房以后才搬离此地,但是一直没有出售,因为我父亲对张园非常有感情。2019年张园整体动迁,作为原住民,我们一家是第一批签约的,所以对张园特别有情怀。

大多数居民在拿到动迁款之后都买在南京西路街道这里,或者租住在张园附近,因为他们心里都有依依不舍的张园情结。虽然这几年大家都各奔东西了,但我们这些老邻居还是建了一个微信群。我们这两天相约又去重温了张园,走访了张园的一些弄堂和街巷。大家都在聊自己的观感,不少老邻居对张园的这次改造非常满意;也有一些人觉得,花了那么多资金修复并保持了原状,非常接地气。

张园最初的功能当中曾包括游乐园,所以它今天的商业改建也符合当年的功能定位。大家也看到了曾经住的房子已经改建为一些商业形态,然后我觉得就整个商业建筑形态来讲,商业气氛并不是很浓,还是保持了当年老建筑的味道,这也是我们城市更新一个非常好的方面。将来有机会,我们这些老邻居还会来张园走走!

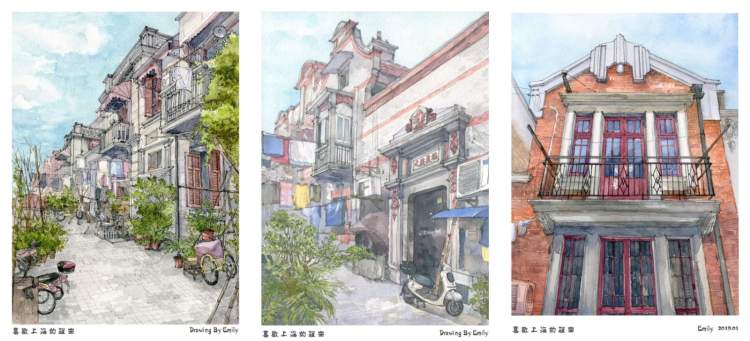

张园 水彩画By胡瑜

作者:严山山

编辑:严山山