长护险护理员上门服务,质量如何保证?这个区在全国率先搭建“AI+长护险服务”平台

昨天,静安区唐家沙小区居民张晔打开手机,进入随申办静安旗舰店的“为老服务”板块,母亲刘秀珍前一日享受长期护理保险(简称长护险)服务的具体内容与测量的血压、血氧、体温与心率等生命体征指标一目了然。

图说:进入随申办静安旗舰店的“为老服务”板块即可查询长护险服务信息 静安区供图(下同)

近年来,静安区医保局推动跨部门协作,在全国率先搭建区域内“长护险智能监管和智能为老服务”平台,通过融合AI现场数据审核技术模块,开创性实现了对长护险居家服务全流程有效监管。今年,该平台与随申办联动,实现了服务信息与数据的主动推送功能,确保相关人员能够及时掌握服务动态,完成了从服务监管到结果反馈的完整体系建设,实现全流程“免申即享”。

图说:该平台与随申办联动,实现了服务信息与数据的主动推送功能

技术引入,“全链条”提升服务效能

刘秀珍今年93岁,因突发脑梗已卧床10年,2019年被评定为重度失能人员,每天享受长护险上门服务。12月3日上午9时许,福寿康静彭护理站护理员张世莲来到刘秀珍家中,熟练地打开“照护365康护端”App,点击“工单”界面的“签入”键,计时开始。页面显示,拟定的计划服务项目为“温水擦浴”和“协助更衣”,并附有预计完成的时间。

图说:“照护365康护端”App显示拟定的计划服务项目 陈佳琳 摄

同一时间,“照护365康护端”App开启后台实时录音,福寿康静彭护理站护理员主管胡天丽也在“长护险智能监管和智能为老服务”平台上实时监测到了张世莲的轨迹与服务状态。

图说:张世莲为刘秀珍测量血压、血氧、体温与心率 陈佳琳 摄

服务正式开始前,张世莲为刘秀珍测量血压、血氧、体温与心率,仪器通过蓝牙连接能够将具体数据实时传输至App,后续还将同步至“长护险智能监管和智能为老服务”平台。静安区医保局工作人员邓又佳介绍,该平台2021年正式在静安落地,与“照护365康护端”App相关联,设置“轨迹定位追踪、人脸识别打卡、语音唤醒识别、计时播报提醒、异常一键报警”功能,实时展现长护险工单的流转全过程,从申请、审核到服务执行,每一步都清晰可见,确保服务的规范性和高效性。

图说:仪器通过蓝牙连接能够将具体数据实时传输至App 陈佳琳 摄

“服务结束后,录音会同步至平台,再由AI技术通过识别分析现场录音,包括护理员与老人的对话、服务过程中产生的声音,评估长护险服务是否通过。”邓又佳透露,AI评估经过不断优化,已拥有90%左右的准确率,实现了对护理员服务的全程监管,一旦工单显示不合规,会自动推送至护理站站长审核,如有误判,再提交给医保局审核员最终判定,工单不合规率从上线之初30%左右下降到目前1%左右。

技术的引入对于护理员来说也是一种减负。以张世莲为例,她每天需要上门服务8至9位老人,每次上门都要带一沓纸,勾选项目、完成后老人或是家属签字,回到护理站再填写工单,流程繁琐。“现在只要带一个手机上门,全部都能在线上完成,方便多了!”张世莲说。

政企联动,“低成本”实现高效管理

谈起“长护险智能监管和智能为老服务”平台建立的初衷,邓又佳分享了几个数据——静安区目前共有约23000名享受长护险服务的老人,为了满足庞大的服务需求,静安区引入了25家康养机构,约有2500名护理员,每日平均入户服务总时长超过13000小时,“身处入户服务的封闭环境,如何确保护理员服务的资质、时长、内容与质量,成为了一道亟待解决的难题。”邓又佳举例说,长护险服务一小时收费65元,老人只需支付10%,剩余的则由医保基金支付,“在无人监管服务过程的情况下,如果护理员没有完成拟定的服务项目,甚至根本没去老人家,这笔钱就没能发挥应有的价值。”

图说:通过政企联动的方式共建信息化系统

2018年1月,上海在全市范围内开展长护险试点工作。邓又佳注意到,2019年起,已有大型康养机构立足内部管理需要,探索应用“物联网+AI”技术建立信息化监管平台的案例,这也是“长护险智能监管和智能为老服务”平台落地静安的基础。“政府提供云服务器、算力等物力资源,大型康养机构提供技术支持,通过政企联动的方式共建信息化系统,在保障服务双方隐私的同时,为服务监管提供整体解决方案。”静安区政务服务中心主任赵瑛说。

记者注意到,张世莲在上门服务过程中,胡天丽还可以通过App实时视频抽检。“视频抽检每月3次,通常由质控人员完成,对护理员来说是‘开盲盒’,能够实时确认他们在老人家服务,让管理流程更加透明。”

图说:平台上的轨迹定位追踪功能

“长护险智能监管和智能为老服务”平台推动了长护险服务向更加规范化、标准化方向发展,也将管理的触角进一步延伸。邓又佳告诉记者,静安区引入的25家康养机构里,不乏许多管理程序尚不完善的小型机构。平台应用后,不仅大幅减少了人工监管和审核成本,还让管理能力欠缺的康养机构以低成本达到了与大型康养机构一样的管理水平,“一年约400万小时的服务时长,各康养机构只需支付 40万的运维和流量费用,相当于每个工单的管理成本仅需几分钱。”

政府搭台,“大数据”赋能智慧养老

“场景可追溯、过程可还原”,这是“AI+长护险服务”的一大亮点,但建立信息化平台的效用远不止此。长期数据的积累能够更精准地洞察老年人的需求,有效提升长护险服务的整体效率。胡天丽告诉记者,基于日常采集的数据,福寿康静彭护理站会派专业人员每个季度上门随访,多维度填写量表,形成老人阶段性的健康评估报告,在此基础上优化调整长护险服务项目,“我们也会按照报告个性化推荐服务项目,满足不同年龄、健康状况的老年人多样化需求。”

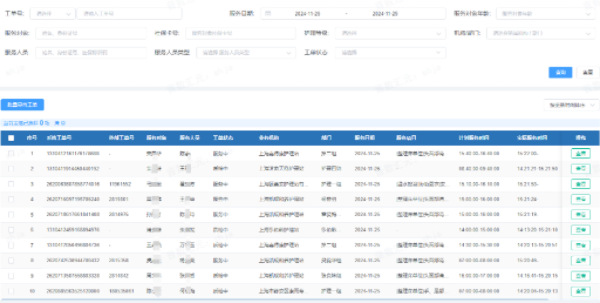

图说:“长护险智能监管和智能为老服务”平台

同时,积累的大量数据形成老年人群体的“画像”,为康养机构研发对应的智慧养老产品提供了有效参考。比如,福寿康结合数据与市场调研,研发出了基于毫米波生命体征探测技术的体征睡眠监测仪,能够达到超高精度的呼吸、心跳监测和人体存在感知,以及高准确度的无感睡眠监测,“仪器与平台互联互通,一旦识别到呼吸暂停,便会自动报警。”福寿康技术高级总监江增世说。

图说:长期数据的积累能够更精准地洞察老年人的需求

“长护险智能监管和智能为老服务”平台背后,也藏着一张静安区想要实现“政府搭台,机构唱戏”的理想蓝图。邓又佳告诉记者,目前,享受长护险服务的老人仅占全区60岁以上老人总数的7%,还有更多多样化的日常养老需求等待发掘。“我们希望能够基于数据分析,开发更多符合老人需求的硬件设备与软件服务,并整合各类智慧养老功能,如智能家居、远程医疗、紧急救援等,形成一体化的养老服务平台。”比如,居家智慧养老是一个新兴赛道。未来,平台的互联互通为拓展智慧养老服务筑牢地基,机构可以研发出智慧养老的“拳头”产品,放在平台上供有需求的老人挑选,老人也可以通过手机App轻松选购养老产品、管理养老服务,共同打造开放、透明的市场。