梅阿姨的陪诊师

独居老人找陪诊师,多了“管”她的人。

“到底要去看伐?”独居老人梅菊仙又像大半年前第一次遇到陈开元一样问他,这次她加了一句“侬是好人!”

陈开元是一名陪诊师,去年下半年因梅阿姨右眼突然失明(视网膜脱落),俩人才认识。

梅阿姨平时独居,自从陪她看病后,梅阿姨对陪诊师有了信任感。周末、节假日经常打电话问问他们忙不忙,就像长辈关心小辈一样;小陈们有空就来望望伊。

梅阿姨平时独居,自从陪她看病后,梅阿姨对陪诊师有了信任感。周末、节假日经常打电话问问他们忙不忙,就像长辈关心小辈一样;小陈们有空就来望望伊。

复诊的日子早就过了,这次陈开元上门要敲定这件事。

复诊的日子早就过了,这次陈开元上门要敲定这件事。

早就该复诊的梅阿姨在电话里迟迟拿不定主意,5月中旬,小陈拎了只西瓜上门了。

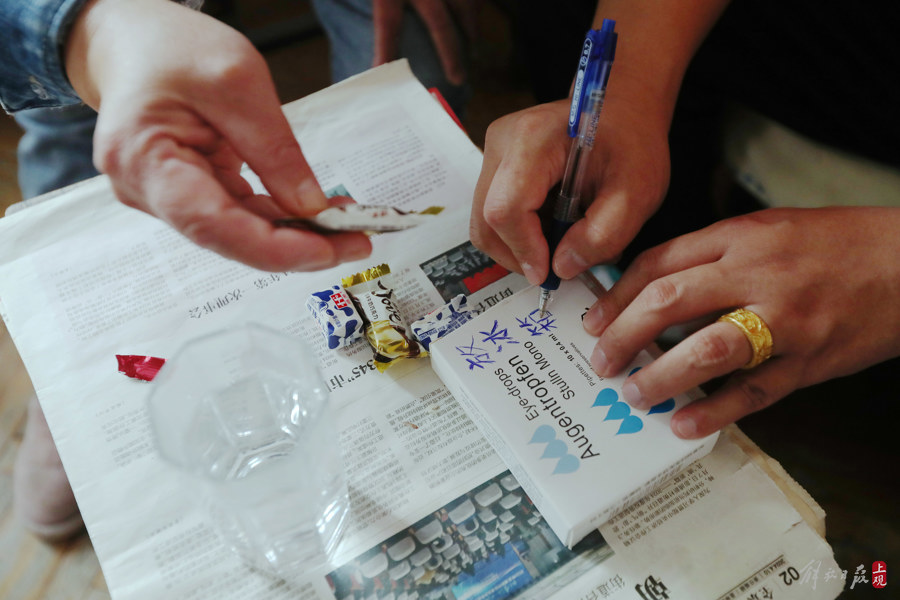

小陈眼尖,看到放在电视柜上的眼药水,问有没有坚持滴,梅阿姨说滴了也没用,老样子。小陈劝她,“眼睛虽然看不好,滴了眼药水至少不会再加重,听话!”

拿出笔,小陈在药盒外描上“放冰箱”几个粗字,关照天热了,药水放在外面可能失效。痒的时候不能撸,眼睛很小气的。

梅阿姨说:“我一个人,需要有人管!”

陈开元仔细叮嘱梅阿姨眼药水要放冰箱。

陈开元仔细叮嘱梅阿姨眼药水要放冰箱。

知道小陈要来,梅阿姨老早开好了门。看到小陈走了,梅阿姨有点不舍。

知道小陈要来,梅阿姨老早开好了门。看到小陈走了,梅阿姨有点不舍。

去年6月开始,静安区彭浦新村街道为辖区内无子女、失能、独居老人推出了17项居家养老菜单式服务,其中就包括陪医就诊、指导使用新型电子设备等一些非常“解渴”的项目。

“那时还没有针对性的专业培训,我们全靠爱心和责任心,边摸索实践,边开展服务。”街道“陪医就诊”推出不久,陈开元的“师姐”陈小娟便走进上海开放大学,接受了“养老服务陪诊师”的培训,通过考核后持证上岗。现在,彭浦新村街道30余位陪诊人员,由持证人员领头、带教,边学边干,开展陪诊实践,随着专业培训开班频次的增加,大家依次参加学习后获颁上岗证书。这一模式目前在本市不少街镇也有复制和推广。

那次眼疾,梅阿姨的生活被打乱。小陈上门帮她约了号陪她去医院就诊,梅阿姨有点耳聋,医生说的话都要陈开元像复读机一样大声转述,到了决定治疗方案的环节,梅阿姨拿不定主意,手术方案,住院开刀、请陪护、出院、回访等等,都是小陈帮着解决的。

现在,梅阿姨右眼恢复了视力,生活里也多了“管”她的人。

走进医院大门,梅阿姨表情“严肃”,像个听话的孩子跟着陪诊师一步不离。

走进医院大门,梅阿姨表情“严肃”,像个听话的孩子跟着陪诊师一步不离。

小陈在,梅阿姨做检查也心定。

小陈在,梅阿姨做检查也心定。

梅阿姨有轻度听力障碍,医生的话全由小陈大声转述。

梅阿姨有轻度听力障碍,医生的话全由小陈大声转述。

走出医院,梅阿姨表情放开了。

走出医院,梅阿姨表情放开了。

上海目前独居老人达30万,全市持证上岗陪诊师不足一千人,市养老服务行业协会测算,陪诊师缺口高达12万。

好消息是,上海开放大学联合上海市养老服务行业协会正进一步厘清和规范陪诊师的工作规程和工作标准,起草制订《陪诊师从业技能标准》《陪诊服务规范》两项标准,年内有望发布。陪诊师这个职业,将越来越“专”,越来越实。

今年,全市首批575名参训学员经培训考核合格后,获得了由上海开放大学与上海市养老服务行业协会共同颁发的“上海养老服务陪诊师”证书,首批陪诊师“正规军”持证上岗。4月19日,2024年度上海养老服务陪诊师培训在上海开放大学开班,进一步填补陪诊师人才缺口。

今年,全市首批575名参训学员经培训考核合格后,获得了由上海开放大学与上海市养老服务行业协会共同颁发的“上海养老服务陪诊师”证书,首批陪诊师“正规军”持证上岗。4月19日,2024年度上海养老服务陪诊师培训在上海开放大学开班,进一步填补陪诊师人才缺口。

拿到“上海养老服务陪诊师”证书的人员给有意愿从事陪诊服务的志愿者进行专业指导。

拿到“上海养老服务陪诊师”证书的人员给有意愿从事陪诊服务的志愿者进行专业指导。

陪诊师陈小娟有着多次陪诊经历,她发现,老年人看病过程带着焦虑和恐惧,培训前不知怎么照顾他们的情绪,刚巧,培训课专门开设心理疏导和情绪缓解的课程。陪诊对象往往年龄偏大,很多老人得过脑梗,不愿意出门不愿意走路,连穿衣服都不愿意。虽然由他们提出看病陪诊的需求,但前一小时与后一小时的想法又不一样,到了路上又犹豫了,甚至进了医院盐水吊了一半,非要拔针回家。碰到这样的事情,他们就是心理医生,使出十八般武艺,慢慢哄着,让频出状况的就医过程能够完成。

出门万般难,陪诊过程中还时常有小情绪,但回到家,老人又会悄悄塞来一块巧克力,意思都在里面了。

临走,梅阿姨还要塞把巧克力给小陈。当着梅阿姨的面小陈吃了一块,悄悄说,不吃她会不开心的。

临走,梅阿姨还要塞把巧克力给小陈。当着梅阿姨的面小陈吃了一块,悄悄说,不吃她会不开心的。

看着小陈走下楼,梅阿姨又走到阳台目送。

看着小陈走下楼,梅阿姨又走到阳台目送。