照亮生命之光,第七届左英护理奖揭晓

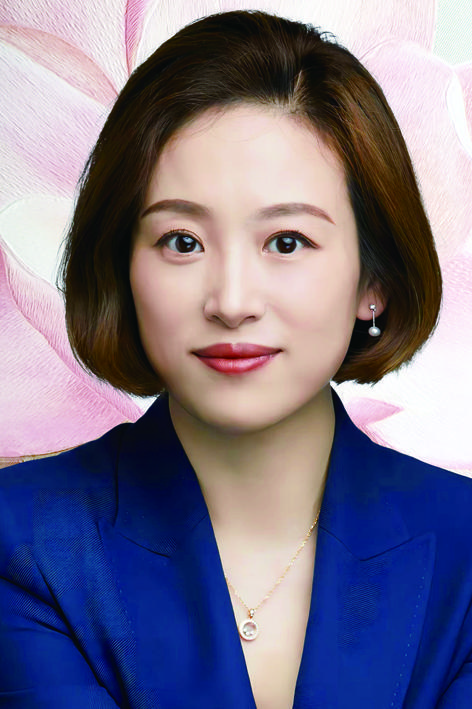

叶丽萍

5月12日是国际护士节,今年我国护士节的主题是“发展护士队伍,优化护理服务”。作为上海市卫生系统优秀护理工作者最高荣誉,由上海市卫健委指导,上海市卫生系统青年人才奖励基金会等主办的第七届左英护理奖今日正式揭晓。本届共有22位优秀护理工作者荣获左英护理奖,20位荣获提名奖。

左英护理奖以左英同志的名字命名。2012年,上海市卫生系统青年人才奖励基金会受上海市人大教科文卫委员会、上海市人大常委会办公厅委托,接受原市人大常委会副主任左英同志子女按母亲遗愿捐赠200万元,同年正式设立“左英护理专项基金”,并以此专项基金开设“左英护理奖”,主要用于表彰、奖励本市卫生系统一线护理工作者,以促进本市护理人才队伍建设。

左英护理奖每两年评选一次,至今已评出左英护理奖获得者101名、左英护理奖提名奖98名,特别荣誉奖2名。

本届左英护理奖评选由上海市卫生系统青年人才奖励基金会、上海市医疗保险协会、文汇报社、上海教育电视台共同主办。

左英护理奖(22名)

叶丽萍 上海市闵行区中心医院教育科科长、闵行区护理质控中心主任,主任护师

从事护理工作27年,围绕老年慢病、急救、母婴照护三大体系,在区域内率先开设13个护理门诊,着力打造护理门诊标准化建设;围绕院前-院中-院后实施“防、治、管、康、健”的健康管理理念,构建院内医护一体化慢病全程管理模式;努力搭建人才梯队,做到区域共享,为院内、区内培养了一批批护理骨干。近年,获批国家级、市级继续教育5项,院级扶持学科2项。发表论文28篇,立项市级、区级、校级课题7项,科普课题1项,参编书籍5本。获批国家发明专利1项,软件著作权1项,实用新型专利7项。先后荣获“上海市杰出护理工作者”“上海市卫生健康系统三八红旗手”“上海市巾帼建功标兵”等荣誉称号。荣获2021年中国医院管理奖护理管理组全国优秀奖及区域优秀奖、第八届全国品管圈大赛课题研究型三等奖,获上海市卫健委优秀护理项目2项。

担任中华护理学会第二十八届理事会护理管理专委会专家库成员、上海市护理学会十二届理事会常务理事、上海市护理学会第十二届理事会护理管理专委会委员等。

邢红 上海市第一人民医院护理部督导,主任护师

从事临床护理工作39年,以精湛技术和优质服务给无数患者送去了治疗的希望与战胜病魔的信心。1998年,她为肿瘤患者置入了上海市首例“外周中心静脉导管(PICC)”,这一技术很好地解决了传统静脉输液方式给肿瘤患者带来的痛苦和伤害,为肿瘤患者提供了一种全新的安全、专业的静脉治疗手段。2002年,她率先开设全国首家PICC护理专家门诊,建立“邢红护理工作室”,并开设PICC培训教育中心,为全国培养大批静疗专科护士,在推广专业科学的静疗理念方面作出突出贡献。

邢红在临床实践中善于思考,勇于探索和创新,多次获得“上海市优秀发明奖”和“护理科技奖”。2021年又牵头推动社区标准化静脉导管护理门诊建设,助力提升基层静脉治疗服务水平,不断满足肿瘤患者就近维护导管的需求。她还参与创立了上海市第一人民医院“肿瘤康复沙龙”,用自己的一言一行完美诠释了新时期良好的医患关系。

获首届“上海市杰出护理工作者”“上海市卫生系统十佳护士”“上海市三八红旗手”“上海市职工创新工作室”等荣誉。

孙青 上海中医药大学附属曙光医院护理部副主任,主任护师

从事临床一线护理、护理管理工作38年,致力于中医护理的内涵质量提升及学科发展。构建具有中医特色的慢病患者延续性护理模式,发挥中医护理技术的优势,进行基于患者需求和临床问题的各项传承创新,负责多项专科特色适宜技术、中医康复护理保健操等研究项目,经临床验证显效,在医院推广运用,成为曙光护理的特色,且将中医特色护理资源延伸进入社区,社会效益显著;并在全国中医护理骨干培训班传经授道,培养中医护理骨干人才近千名,在推动中医护理技术的广泛应用上发挥积极作用。

近年以第一负责人承担校局级课题项目11项;作为主要负责人参与上海市卫健委、上海市教委、国家中医药管理局研究多项;以第一作者或通讯作者发表论文20余篇;10项研究获得国家实用新型专利证书、作品版权;副主编临床指导用书、科普书籍共4部、参编6部、参编教材1部。

陈敏 上海交通大学医学院附属仁济医院护理部副主任,主任护师

陈敏深耕护理工作35年,作为首批上海护理学会PICC专科认证护士,开设了仁济医院首个静疗护理门诊,并带教近40位静疗护士。2021年身为仁济医院西院护理负责人,探索开创了“造口伤口护理门诊”,形成门诊与住院一体化管理,开展了“护士多元能力培训”,夯实护理内涵,强化跨科护理能级、开启了专科护士360度全流程护航日归服务等一系列护理新理念、新模式。

作为仁济医院宁波医院筹建组首批干部,三年扎根杭州湾带领护理团队圆满完成新院区建设和新医院护理团队的崭新发展。于2022年战疫中三度挂帅护理队伍,从开启上海首个市级方舱,到负责7省市20个援沪医疗队的护理工作,为打赢大上海保卫战作出贡献;带领来自11家医院护理人员顺利完成援琼任务,形成可复制、可推广的仁济抗疫模式。

近5年发表文章9篇(其中SCI两篇),课题2个,参编书籍2本,实用新型专利5项。荣获“上海市卫生健康系统三八红旗手”等荣誉。

胡敏 上海交通大学医学院附属第九人民医院护理部副主任,副主任护师

从事普外科护理工作26年,护理管理工作19余年,用护理理论服务患者,用患者的体验诠释护理质量,以护患安全的视角审视风险预案管理。带领护士共同研究老年患者静脉穿刺技术;建立肠肿瘤患者的造口延续护理,乳腺癌患者及致死性重度肥胖合并OSAHS患者全程管理等。运用外科专业理论技能多次参与腹腔大出血、感染性休克、多发伤等急危重症疾病的抢救,以“快、准、稳”的过硬技术配合医生成功挽救患者的生命。2022年4月率先垂范,建立新冠定点医院管理制度及工作流程;深入临床一线,协调解决疑难问题,带领护理团队在新冠救治定点医院奋战了60天,坚守到最后一位患者康复出院。

近5年主持课题5项,发表中英期刊论文10余篇,主编专著1本,副主编专著1本;授权实用新型专利4项、软著3项。荣获“上海市杰出护理工作者”,上海市新冠肺炎救治定点医院优秀护理案例二等奖,上海市医院协会第二届上海医院管理创新三等奖、上海市护理学会科普三等奖等奖项。

俞静娴 复旦大学附属中山医院肝肿瘤临床医学中心总护士长,副主任护师

聚焦肝肿瘤疾病护理,始终把患者安全和感受放在首位。创建全院首个“无痛”病房试点,开展复旦大学护理特色专科“肝肿瘤护理”的建设项目。成立“肝移植受者术后长期管理”护理亚专科,打造“肝移植受者全程管理创新工作室”,推进肝移植受者运动康复、肝癌患者术后恶心呕吐管理等护理新技术应用,建立肝移植受者肌少症评估规范,构建肝移植受者长期随访平台,为患者的康复保驾护航。她积极开展循证护理实践,缩短患者术前禁食禁饮时间,改善患者体验。改进患者护理流程和护具,获上海市优秀发明选拔赛铜奖。建立住院患者规范化心理疏导模式,关注患者身心健康,获上海市创新医疗服务品牌奖。注重人才培养,塑造一支拥有心理咨询师、营养师、社工师、健康管理师等专科护理队伍。作为队长,带领南丁格尔志愿分队与社区医院、养老院、学校协作,开展志愿服务,多次荣获市红十字南丁格尔志愿服务队优秀团队。

近5年发表论文27篇,科普文章6篇,主编或参编专著5本,获专利29项、转化5项。荣获“上海市杰出护理工作者”、复旦大学“三八红旗手”等称号。

赫洋 上海交通大学医学院附属瑞金医院护理督导,副主任护师

基于患者需求,她致力于血液疾病临床护理研究,通过构建血液专科护士胜任力模型,创建血液病专科专病化服务模式,以专科护士为核心构建闭环服务,实现全周期血液肿瘤规范化护理管理。构建基于患者特征的淋巴瘤患者静脉导管决策辅助支持模型;带领团队运用自创“老年急性白血病患者风险评估分层量表”评估老年急性白血病,完成中国老年白血病数据库数据收集。构建淋巴瘤临床研究护士胜任力指标体系,打造转化研究一站式服务。创新人文关怀模式,成立由康复的血液病患者组成的志愿者俱乐部,开展同伴教育。推动血液学科网络建设,开展基层血液疾病的护理技术和知识普及,推动血液疾病治疗与康复工作向基层与社会延伸。入选上海市优秀护理青年人才培养计划。

近5年发表SCI论文7篇,授权5项实用新型专利、1项国家发明专利。

乐美妮 上海市同仁医院重症血液片区科护士长,主管护师

进入临床工作至今15余年,期间经历了医院成功创建三级综合性区域医疗中心、成为上海交通大学医学院附属教学医院等重要时刻。

她以患者为中心,大胆创新,勇于变革。临床上先后在骨科、急诊、日间手术、泌尿外科、外科片、麻醉及重症血液片区多岗位锻炼。带领团队创建“亲情输液室”“爱在日间”“创新陪护管理”“围手术期加速康复循证实践”等多项质量持续改进项目,以更优质的护理服务改善患者就医体验。

2016年入选“长宁区青年护理人员能力提升计划”,培养期间获得“长宁区十佳护士暨优秀护理工作者”称号。2018年入选“上海市护理学会优秀青年人才育苗计划”,结题评审中被授予“优秀学员”称号。2021年入选“上海交通大学医学院护理学科青年人才”并获“交医九龙护理奖”。2022年入选科研人才培养项目“同仁英才”,累计获批各级人才培养经费51万,发表学术成果多项。

刘华华 上海市第八人民医院护理部主任,主任护师

从事临床护理与管理21年。在神经疾病、呼吸危重症及康复护理上潜心钻研,致力于为患者提供安全、优质、便捷的护理服务。积极推进康复适任护士培训项目落地,构建院内“大康复”护理服务体系。先后于美国麻省总医院及JBI循证卫生保健中心研学,重视自我提升与人才培养,助力护士入选市、区级多个奖项,医院获批首届上海市康复护理适任护士实训基地试运行单位。曾获复旦大学护理学院优秀本科生导师称号;参加国家卫健委在江西的巡回医疗队工作。担任上海市护理学会康复护理专委会主任委员,中华护理学会康复护理专委会委员,上海市抗癌协会肿瘤心理学专委会常务委员,中国生命关怀协会人文护理专委会委员,《护理学杂志》及《上海护理》审稿专家。

发表论文近30篇,其中SCI论文3篇;承担区级以上课题多项,获得实用新型专利3项。作为市八医院引进的护理学科带头人,曾入选上海市青年护理人才培养资助计划,获得中华护理学会科技奖二等奖、中华护理学会全国呼吸护理交流辩论赛团体特等奖及最佳辩手奖、上海护理科技奖二等奖、复旦大学护理学院优秀论文一等奖等奖项。

朱晓萍 上海市第十人民医院护理部主任,主任护师

作为临床护理管理者,专业实践积淀深厚,曾获2008年全国护士岗位技能竞赛金奖。具备敏锐管理触角,历年来不断引进各类质量管理工具,引领团队提升护理质量,荣膺2022年全国品管圈先进个人称号。在应对疫情等重大公共卫生事件中,她带领团队冲锋陷阵,出色完成各项防疫任务,并获中国护理管理创新奖抗击新冠肺炎特别奖。作为同济大学博导,她长期致力于老年患者的慢病管理、术后并发症管理、营养管理及循证实践研究;她率先明晰了我国卒中患者连续性照护现状及影响机制,创立卒中护理专病门诊、开发卒中智慧服务平台,形成全程个案管理实践模式,由此获2022年上海市护理学会科技奖项。围绕老年髋部骨折术后并发症护理领域长期深入研究,基于智能预警系统,并运用多种研究方法构建常见并发症多学科协作风险管理模式,有效改善老年髋部骨折患者居家康复预后,入选2023年上海市卫健委“保障患者安全,促进护理高质量发展”优秀护理项目。

近年来主持国家自然科学基金面上项目、上海市科委、上海市卫健委等各类课题20余项;发表核心期刊论文150余篇;获上海市科学技术普及一等奖、上海市科技进步二等奖等各类奖项10余项;主编或参编护理专著10余部。

张梅英 上海市东方医院北院区急诊、门急诊输液、日间病房护士长,副主任护师

扎根急诊护理岗位34年。简化临床护理路径,构建急诊院前-院内一体化智能分诊系统。实现信息时时互通人机分诊,提高分诊准确率及抢救时效性。优化脑卒中、心梗等急救护理流程,制作溶栓、心梗急救箱,实现溶栓DNT时限效率提升。项目获得浦东职工创新奖,护理质量优秀奖。提质增效,实施标准化院内分级转运体系建设。针对急危重症患者转运存在的人员、设备安全隐患,研建标准化院内分级转运方案及系统模块。项目获得上海市卫健委优秀护理项目。用心服务,将护理人文融入日常管理。制定急诊特殊人群就诊帮扶制度及流程,开辟急救绿色通道,联合社区中心落实危重患者稳定后延续护理及护理专科帮扶工作。注重学科发展、创建专科品牌,以培养静疗专科护士,提高护理专科技能为主旨,打造院级高品质静疗专科队伍。带领团队获批浦东新区静脉导管专科门诊实践基地,连续四年被评选为医院优秀护理专委会。

近年发表论文4篇(SCI两篇),参与课题4项、编著3部,获得专利13项。荣获“上海市杰出护理工作者”称号。

顾春怡 复旦大学附属妇产科医院护理部副主任,主任护师、副教授

从事妇产科临床护理及管理工作19年,先后在妇科病区、产房、重症监护室等科室工作,曾担任产房护士长、ICU护士长,赴四川中德红十字野战医院参加抗震救灾,带领团队率先开创助产士门诊,开展一体化助产、分娩计划、多模式分娩镇痛、新生儿早期保健等服务。致力于不断完善医院护理管理制度规范,聚焦患者多层次健康需求,建立新时期公立医院助产服务优化模式、关键技术及推广策略。

近5年主持国家自然科学基金、上海市卫健委、上海市护理学会等多项科研课题,入选复旦大学医学名师培育工程。以第一或通讯作者发表国内外核心期刊论文62篇,授权计算机软件著作权、专利及作品登记19项,获中华护理科技奖一等奖、上海护理科技奖一等奖、上海市护理工作改进成果奖。在“一带一路”国际合作框架下,她组建核心师资队伍加入“中非合作-非洲八国促进孕产妇、新生儿和儿童健康项目”,连续七年为刚果、肯尼亚等国助产人员开展适宜技术培训和督导,为提高非洲地区妇幼健康水平贡献力量。

荣获“中华护理学会杰出护理工作者”“上海市杰出护理工作者”、上海市优秀青年护理人才、“复旦大学十大医务青年”等荣誉。

黄碧红 复旦大学附属华山医院护理部副主任,副主任护师

担任护士长期间,以创新专科护理模式为抓手,建立7个透析护理亚专业小组,与各科医生共同建立4个MDT团队,实现患者透析并发症的闭环管理,提升服务患者水平。把握专科护理发展前沿,开展了扣眼穿刺技术、套管针穿刺技术、B超定位下疑难穿刺等护理新技术,解决临床护理难点。参与福州长乐的第一批国家区域医疗中心的筹建和开张。围绕“融合、创新、持续改进”三个关键词,融合制度建设,形成清单式标准开科模式,以问题为导向,持续提升护理质量。参编《国家区域医疗中心建设白皮书》,制定护理关键流程管理。她注重福建本土护理人才培养与队伍建设,建立专科护理团队和护理会诊团队。开展多项人文活动,提升护理团体的综合素质。先后三次作为护理队长参与方舱医院的建设和管理,带领25支护理队伍,3600余名护士,管理床位16010张,收治患者49873名,多次圆满完成任务。

以第一负责人承担市级等各级课题共5项。近五年发表论文10篇,以第一发明人申请专利2项,参编专业书籍2部。获“上海市杰出护理工作者”“上海好护士”等荣誉称号。

葛燕萍 宝山区中西医结合医院护理部主任、临床护理教研室主任,主任护师

精耕护理岗位三十载,擅长急救及危重症护理。她关注护理学科建设与发展,组建胸痛中心、卒中中心、标准化示范儿科门急诊、血液净化中心、危重症“五位一体”护理模式等。引领护理团队成功创建国家三级甲等中西医结合医院,并顺利通过复评审。领衔区域内“葛燕萍中西医结合护理巾帼创新工作室”,打造中医综合治疗门诊、妇产科“孕、产、育”全程关爱母婴康乐园“一病一品”“中医护理健康行”等系列中西医结合优质护理服务品牌。创立区域特色品牌“区域一体化伤口造口护理门诊”,与社区开展伤口护理联合体,推进优质护理资源向基层辐射。现任上海市宝山区护理学组质控组组长,主持区域内28家医疗机构的学术分享交流、护理质控督导工作。入围2024年“上海市社区卫生服务中心护理人员中医药知识与技能培训”基地,推广中医护理适宜技术。构建护理人才育树平台,努力夯实科教研内涵。近5年培养全国、市级中西医优青人才18人,主持或参与课题11项,主持国家级、市级中西医护理继续教育班8项;主编中医书籍一册;获得国家实用新型专利授权11项,发表护理论文17篇。荣获“上海市杰出护理工作者”称号。

万昌丽 海军军医大学第二附属医院(上海长征医院)骨科护士长,副主任护师

带领的护理团队工作于国内第一家以脊柱肿瘤为专业特色的、亚洲最大的脊柱肿瘤外科治疗中心,扎根临床一线护理工作25年。致力研究如何提高脊柱伤病、脊柱肿瘤患者围手术期护理质量与安全、康复效果及生活质量,建立颈椎肿瘤围术期气道评估与管理标准。以患者需求为导向,构建骨科ERAS专科护理创新团队,带领骨科护理团队以护理器具创新为手段,多维度解决骨科专科护理问题,相关研究成果获得“首届上海医院管理创新奖”三等奖(护理仅一项)、上海市“关注患者健康”优秀项目获全国医院品管圈大赛一等奖、上海市医院品管圈大赛二等奖;被评为优质护理先进集体称号、安全集体等荣誉称号,护理团队荣立三等功一次。

发表论文12篇,获批课题基金4项(60万元),科研成果6项。任中华护理学会骨科专委会专家库成员、中华护理学会骨科京外基地负责人、上海市护理学会骨科专委会副主任委员。

作为一名军人,履行保家卫国使命,圆满完成援非抗击埃博拉、“和谐使命-2022”以及援外医院建设等保障任务。

王彦 上海市第四人民医院护理部外科片区科护士长,副主任护师

在外科及ICU等重点科室耕耘24载,精通围术期及危重患者护理。通过优化流程、细化管理、强化培训、构建跨学科护理协作平台等举措,显著改善患者体验、提升护理效率,带领所管科室不断突破进取。作为一名静脉治疗专科护士,组建院内IV-team,引进并开展多项新技术,通过“传、帮、带”和理论研究,将实战经验反哺于临床工作。主动作为、服务大局,聚焦患者远程护理需求,开展互联网护理,辐射社区及家庭;带领团队建设多个护理亚专科,以护理亚学科建设为杠杆,撬动外科护理的发展;引育并重,形成护理学科发展合力,建立全新教育模式。2022年大上海保卫战期间,先后参与区内4个方舱建立及管理运行、负责定点医院危重症患者护理管理;同年10月作为上海医疗队护理副组长支援新疆方舱及定点医院。

近年来主持、参与课题近10项,发表文章10余篇,获专利5项(其中国家发明专利2项)。荣获上海市五一巾帼奖、“上海市三八红旗手”、上海市护理技能竞赛技能标兵等荣誉。

任冬梅 嘉定区中心医院(仁济医院嘉定分院)护理部主任、嘉定区护理质控组组长,主任护师

从事护理工作30年。积极推动嘉定区优质护理及专科护理等工作,在老年护理、慢病管理和护理人文建设方面成果显著。领衔建设PICC、伤口—造口、糖尿病教育、腹膜透析等一批优势专科,建立专科护理门诊,为基层医院培养人才、帮扶开设专科门诊20余个,健全全区网络,打通会诊通道。先后获批“上海市首批腹膜透析实训基地”“脑卒中护理示范基地”“康复护理见习基地”“上海健康医学院示范性实践教学基地”。坚持学习,曾赴法国进修,并率先学习应用质量管理工具,引领科学和精细化护理管理。勇于创新,将精神运动康复技术用于老年护理,获上海市护理科技奖、上海市“深化优质护理,体现‘三贴近’”优秀项目;构建“医院-社区-家庭”三位一体肺康复管理模式,改善患者健康结局。注重人文建设,推广叙事护理,打造磁性管理,创新成立叙事护理推进工作委员会,构建临床路径,创建“三个一”叙事照护模式,编制《嘉话·叙事》案例集,带领团队获全国优秀组织奖、最佳传播奖、优秀案例奖,获批上海市医学伦理“护理叙事伦理”实践基地。荣获“上海市杰出护理工作者”等称号。

饶琳 中国福利会国际和平妇幼保健院护理部副主任,副主任护师

在15年的产科工作经验中,不仅积累了丰富的临床思维和应急处理能力,还积极参与危重孕产妇抢救工作,成功处理数百例紧急情况。她认为产科工作的不确定性是常态,因此强调冷静和有序的抢救工作,以确保母婴安全。作为护理团队领导者,致力于优化管理,以患者为中心,以质量安全为核心,通过大数据管理提高管理质量。此外,还构建了剖宫产术后阴道分娩数据平台,研制成功率预测软件,以及胎心监护数据平台和胎心率自动判读软件系统,2022年获得上海市护理工作改进成果奖。

专注产妇实际需求,将产后72小时视为母乳喂养成功的关键时期,开设母乳喂养咨询热线和门诊,帮助数千家庭解决母乳喂养问题。主译《母乳喂养图册》,主办国际认证泌乳顾问核心课程学习班。积极参与母乳喂养公益事业,提高公众对母乳喂养的认识。积极参与教学和科研,参与交通大学护理学院的课程建设并承担授课任务。近5年主持或参与11项课题研究,发表10余篇论文,编写3本书籍,获得3项发明专利。她的工作不仅在临床实践中获得认可,还获得中福会“三八红旗手”“交通大学医学院最美护士”和“上海市杰出护理工作者”等荣誉。

黄翠琴 上海市第六人民医院妇产科副护士长,副主任护师、副教授

扎根临床护理,保障母婴安全。以“专业技术能力过硬,临床专科护理走心”为目标,紧紧对标“上海市危重孕产妇会诊抢救中心”平台建设要求,她所在的危重症护理团队配合医生累计接诊危重孕产妇8000余例。深耕护理教学,助力护生启航,2022年受聘上海交通大学医学院副教授,任《母婴护理学》及《高级健康评估》等课程教师,兼任上海交通大学护理学院等院校本科论文指导教师,获上海交通大学优秀老师、上海国际护理技能大赛二等奖等荣誉。着眼临床问题,探索护理科研。发表学术论文11篇,近5年主持校级课题2项,院内亚专业护理学科带头人,科研经费30余万元。以第二负责人获上海护理学会科技二等奖,交通护理学院科技奖三等奖;申请实用新型专利4项。

任第28届中华护理学会产科专委会专家库成员、中国妇幼保健协会优生优育协会第一届青年委员、红十字救护培训导师。2017年入选上海市医药发展基金会“青年护理人才培养计划”,2020年入选上海青年护理人才专业技术与管理能力培训计划,2020-2021年荣获“上海市卫生健康系统三八红旗手”,2020年“上海交通大学校长特别奖”。

陆小英 海军军医大学第一附属医院护理部主任,副主任护师

投身军队护理事业30年,组建“备战型”护理机动队,创新“进阶式”培训机制,显著提升护士应急救护能力。牵头建立医院疫情防控应急响应护理管理体系,研究成果获上海市卫健委优秀护理项目。精研临床业务,开展“心脏手术病人重症监护系列研究”,荣获中华护理学会和军队护理成果奖。推进医院高质量发展,着力打造10个专科护理门诊,年门诊量达6万人次,多次带领团队获全国和上海市“品管圈”大赛一等奖。悉心培桃育李,积极发挥13个专科护士实训基地辐射作用,创新交互式“教学模式”,三年来为军地培养专科护士近千人。培训教材获“海军院校教学之课程教材项目”,培训成果获中华和上海市护理成果奖。任中华护理学会心血管护理专委会副主任委员、上海市护理学会心血管护理专委会主任委员,担任《军事护理》等期刊编委。

以第一(通讯)作者发表论文70余篇;获批专利4项;主编、副主编专著11部;主持课题16项;以第一完成人获上海市卫健委优秀护理项目和护理工作改进成果奖,前三完成人获中华护理及上海市护理科技成果奖5项。荣立个人三等功1次,获评“上海市三八红旗手”和“新长征突击手”。

殷晓菁 华东医院门急诊科护士长,副主任护师

从事临床护理工作30多年,其中扎根在急诊任护士长一干就是23年,两年前受聘为门急诊科护士长,曾赴日本进修。在常年的急诊护理工作中积累了丰富的临床及管理经验,具备敏锐的观察力和良好的组织协调能力。无论是2008年汶川地震后的灾后重建、急诊突发公共事件的救治,还是抗击新冠疫情、上海市重大赛事、博览会的应急保障任务等,处处都留下她的身影。工作中,她兢兢业业,业务上是技术能手,科研上是学科带头人,获得多项院内外课题,在核心期刊发表论文十余篇。

她热心公益,带领团队进入学校、社区开展义诊和科普活动。她所创立的“急诊压疮患者延续护理新模式”获得2020年度申康党委系统“创新医疗服务品牌”。2023年急诊护理团队荣获“全国巾帼建功先进集体”,其个人获得“静安区明星护士”“复旦大学优秀护士”等荣誉。在三十多年的护理生涯中始终坚守平凡,做着一件件平凡而闪光的事情,用行动展现了新时代白衣天使的风采。

归纯漪 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院护理部副主任(主持工作),副主任护师

从事眼耳鼻喉科临床护理工作20年,她始终坚持“制度化、智慧化、卓越化”质量理念,不断优化流程、改善患者就医体验,获第八届中华护理学会科技奖、上海市卫健委优秀护理项目等多项殊荣。她构筑以循证护理为基础的五官科全病程健康传播模式,带领专科护士开展多维度延续性护理服务,编写科普书籍5部、立项市级志愿服务项目及区级科普项目5项,个人志愿服务时长达1076小时,带领团队8000余人次开展志愿服务,获上海市志愿服务优秀组织者、全国红十字志愿服务先进典型等十余项荣誉。她坚持以临床问题为导向,依托复旦大学护理平台进行五官科专科护理人才培养管理模式的探索,培育各层次护理人才、完善各梯队人力储备;聚焦五官功能康复与护理需求,以“循证护理、数智护理”为关键支撑和技术手段,创新专科护理高质量发展模式,开展五官功能康复和护理系列研究,牵头完成上海市卫健委多中心研究项目,促进中华护理学会团体标准的落地,发表高水平论文30余篇,各类科研基金20余项,主编或参编专著20余部,获国家级专利8项。

左英护理奖提名奖(20名)

王莉

民航上海医院手术供应室护士长,主管护师

在2022年突发应急事件处置中,带领医疗队入驻一线,科学处置,完成任务。发表论文5篇。获实用新型专利2项。主持及参与院、区级课题3项。团队荣获“上海市巾帼文明岗”,本人荣获“上海市五一劳动奖章”和“长宁区杰出护理工作者”荣誉。

刘萍

上海交通大学医学院附属新华医院护理部副主任,副主任护师

将信息技术与优质护理融合,提出并践行“护士主导的护理信息系统设计”理念;与团队开发并优化了多个智慧护理系统,提升护理效率。近5年荣获公立医院医疗服务卓越实践奖、全国医院品管圈大赛等多个国家级奖项。发表论文10余篇。取得专利和软件著作权10多项。

江萍

上海市浦东新区人民医院护理部主任,主任护师

带领团队,科学管理,提高抢救成功率,守护上海“东大门”。突发公共卫生事件“4+5+X应急处置新模式”获上海市护理改进成果奖等。全国优秀护理部主任、优秀学科带头人,积极推动管理工具运用,提高护理质量。医院获得全国品管圈大赛七次一等奖。

杨亚平

杨浦区中心医院(同济大学附属杨浦医院)护理部副主任,副主任护师

致力于延伸服务模式及“苗圃计划”人才培养方案构建。近5年主编或参编专著9本。获发明专利1项,实用新型专利7项。主持校级课题1项。荣获第七届上海市护理工作改进成果奖、第五季“中国医院管理奖”护理管理组铜奖。

单珊珊

上海市第一妇婴保健院产房护士长,主管护师

从事一线护理和助产工作23年,坚持以母婴安全为中心,抓技术、重管理、优服务,围绕国家医疗质量安全改进目标不断降低阴道分娩并发症发生率。在上海率先探索群组化母婴保健模式,改善分娩体验。担任上海市护理学会医院感染控制专委会委员,新生儿早期基本保健国家级师资,国际认证泌乳顾问。

施春香

上海市光华中西医结合医院护理学科带头人、护理教研室主任,主任护师

从事护理工作38年,致力于将中医护理学科与医院关节病重点专科交融互进,构建多模式围手术期快速康复护理方案和关节病患者个案管理服务模式。带领护士出色完成突发紧急事件处置任务。团队获“全国中医护理先进集体”等荣誉。

郭孙升

复旦大学附属金山医院心内科副护士长,主管护师

作为一名男护士,发挥自身优势,协助科室开展床旁CRRT、ECMO等新技术,主持多项课题和人才培养计划。作为上海市第一批援鄂医疗队和上海市援藏医疗队成员,出色完成支援工作。荣获上海市卫生行业青年“五四”奖章,上海市杰出护理工作者称号。

陆叶

复旦大学附属中山医院青浦分院外科科护士长、护理部静疗专业组组长,副主任护师

带领团队积极探索慢病管理模式,打造护理品牌,创建腹透实训基地。带领静疗专业组在全院开展“超声引导下PICC置管技术”,并积极响应“优质资源下沉”要求,面向全区各级医疗机构开展静疗会诊工作,解决老百姓实际困难。

杨如美

上海交通大学医学院附属瑞金医院卢湾分院护理部主任,主任护师

从事护理工作三十余年,扎根在临床护理第一线,坚守初心,带领团队不断提升护理服务品质,推进护理学科发展。2023年,荣获“上海市杰出护理工作者”称号。

张晓菊

复旦大学附属肿瘤医院护理部副主任,主任护师

从事护理工作17年,致力于开展抗肿瘤治疗相关症状管理研究和血管通路质量改进,旨在改善肿瘤患者生存质量,提升肿瘤护理专业水平。获上海护理科技奖一、二、三等奖,主持完成国家自然科学基金青年项目。

唐琦

静安区中心医院护理部副主任(主持工作),主任护师

30余载护理路,始终秉持初心。作为护理管理者,引领团队铸造高品质护理,组建科普团队,下沉社区,推进区域内护联体慢病管理建设。面对突发应急任务,勇挑重任。用真诚和执着书写出护理工作者的优秀职业品质。

蒋群花

奉贤区中心医院护理部主任,主任护师

深耕临床护理工作37年,勇于创新,带领团队开展基于患者需求和临床问题的多项研究;构建专科护理“一体三翼”医联体创新模式;开创区内首家叙事护理实践基地;优化“三维度六轮转”导师制人才培养模式,打造了一支可持续发展的护理队伍。

许开云

海军军医大学第三附属医院急诊医学科护士长,副主任护师

她是医院急诊科筹备建设者,从事急诊一线工作26年,具备丰富的急危重症患者抢救经验。获批课题7项。发表SCI论文5篇,核心期刊论文16篇,获专利8项,主编或副主编专著3部。执行海军卫勤2023专项演练任务。

吴水

松江区中心医院肾内内分泌科护士长,副主任护师

从事临床护理30年,在终末期肾病,腹膜透析专科护理方面有着丰富的管理经验。负责松江区科学技术攻关项目1项;参与上海市科研项目3项。发表论文10余篇。获实用新型专利3项。获第四届上海市护理工作改进成果奖。

曲海燕

长宁区程家桥街道社区卫生服务中心安宁疗护科护士长,副主任护师

从事护理工作24年。任中心安宁疗护科护士长、长宁区安宁疗护专科护理基地负责人。完成区级课题3项。发表论文7篇。取得实用新型专利2项。荣获上海市基层卫生技能能手和长宁区杰出护理工作者等荣誉称号。

徐英

上海市浦东医院护理部副主任,副主任护师

常年扎根急危重症救护一线,业务精湛,多年连续开展精细化护理,创“4S”复旦大学优秀医疗服务品牌。参加院内外医疗保障180次,服务1882人次;救治重大伤患480人次。在突发公共卫生事件中,150个日夜坚守医院临时小屋,连续50个日夜奔驰于各区28个街镇。

何梦雪

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心血六护士长,副主任护师

以循证引领专科质量精进,以科学思维和方法进行岗位探索,推进专科人才培养,帮助血液肿瘤患儿及家长点燃希望。以第一负责人获得局级/校级课题5项,以第一作者发表中文核心或SCI论文13篇。荣获上海好护士提名奖。

樊海娃

普陀区利群医院安宁疗护科护士长,主管护师

“愿做生命尽头的一束光”,她勇做上海安宁疗护护理服务的探索者和实践者,让患者舒适度评价有了“普陀标准”。凝练“三个多一点”工作法,创新护理用具,提高生活质量,让生命不留遗憾,为守护生命尊严贡献光和热。

曹程秀

普陀区人民医院门急诊科科护士长兼神经内科病区护士长,副主任护师

致力于老年慢病的延续护理,构建“三微模式”的健康教育,深化人性化服务。运用科学方法解决临床问题,提升护理质量。带领团队参加QCC比赛获3次市级和1次全国奖项。《安全管道路路通》获2022年度上海市总工会先进操作法创新奖。

王懿

徐汇区大华医院护理部副主任,副主任护师

以患者需求为切入,从改进、提升、创新三维度开展临床服务。建立外科手术患者集中式住院服务模式,缩短患者术前等待时间,使患者平均住院费用下降3.6%,获上海市第三批“医疗创新品牌”。个人获上海市优秀青年人才。