为未来学习和发展做准备 为未来挑战和变革做准备 适应教育:适师生成长之规律 应时代育人之格局 ——上海民办彭浦实验小学先进办学理念引领高品质办学屡创佳绩

“适应教育”,是上海民办彭浦实验小学办学的精粹要义,也是积极参与上海市民办中小学特色学校创建的成功标志,更是在沪上基础教育界散发的独特之魅。

“适应教育”,坚持以人为本的办学主旨,坚持立德树人的根本任务,坚持优质特色的实践探索;回答培养什么人的时代之问,应答怎样培养人的现实之问,妙答如何实现培养人的践行之问,富含内涵,集粹原理,展现高度。

学校创建于1959年9月,原名上海市闸北区彭浦新村第一小学,2006年9月学校体制转为民办,更名后的上海民办彭浦实验小学,始终思考用什么样的教育办什么样的学校这个根本问题,始终思考用什么样的办法培养怎么样的学生这个根本任务,并进行了卓有成效地持续探索。

2012年,学校抓住上海市民办中小学特色学校创建工作的契机,秉持传承与发展并重、特色与内涵并进的办学原则,郑重选择“适应教育”作为特色学校创建的主题,通过三轮具有根基性生发、培植化迸发、精准度内发的持续创建,丰富内涵意蕴,搭建体系框架,厘清发展肌理,破译结构密码,厚实课程载体,强化活动建树,不断攀登高峰。

“适应教育”,对学校而言,是最有影响性的重大事件,也是最有价值性的典型创造,更是最有里程碑式意义的高位建树,成为在微观领域实施素质教育的一种办学智慧、在可施范畴破解教育规律的一种高阶思维、在时代格局适切科学育人的一种创新作为。

学校在“适应教育”办学特色的创建中以系统架构推动整体发展,近年来在品牌孵化中屡获殊荣:全国民办办学特色示范校、全国优秀少先队集体、全国智能机器人普及教育示范基地学校、上海市科技教育特色示范校、上海市绿色学校、上海市劳动教育示范校、上海市小语会会员单位、上海市首批双语学校、上海市家庭教育研究实验基地、上海市少先队工作示范校、上海市书香校园、上海市首批社会组织五星级党组织、区传统文化试点校、区艺术教育项目校、区教育科研先进集体。学校的“小学生科学素养提升的学校实践推进”的项目获得2022年基础教育上海市教学成果奖一等奖。

上海市民办中小学校长沙龙召集人朱世锋强调,“适应教育”清晰的是教育的本质,青睐的是办学的功能,清醒的是育人的指向,产生了教育的效度、办学的高度和育人的温度,具有针对性、前瞻性和启迪性。

以人为本的守正力

“适应教育”与办学理念科学的“贯通”

以人为本,是教育的通则。如何变教育通则为办学准则,这是一个重大的课题。学校从现实中找到适应的身子,从教育原理中找到适应的里子,从而通过适应的教育哲学注入,对办学理念进行了科学的审视,回应了办什么样的学校的重大课题。

“适应教育”形成完整架构体系。“适应教育”作为一种办学思想,正视当下,聚焦未来。学校在民办特色学校创建的过程中,主动应对教育改革发展的新挑战,在准确把握教育发展新格局的基础上,凝练形成“适应教育”的核心理念,主要为:“为未来学习和发展做准备,为未来新变革做准备”的办学理念;“品行修养、学习优化、身心调适”的育人指向;“打造一所科技见长、艺术人文并进,主动应对挑战的优质民办小学”的办学愿景;“敦学敏行智达德彰”的校训等,奠定了“适应教育”的基石。

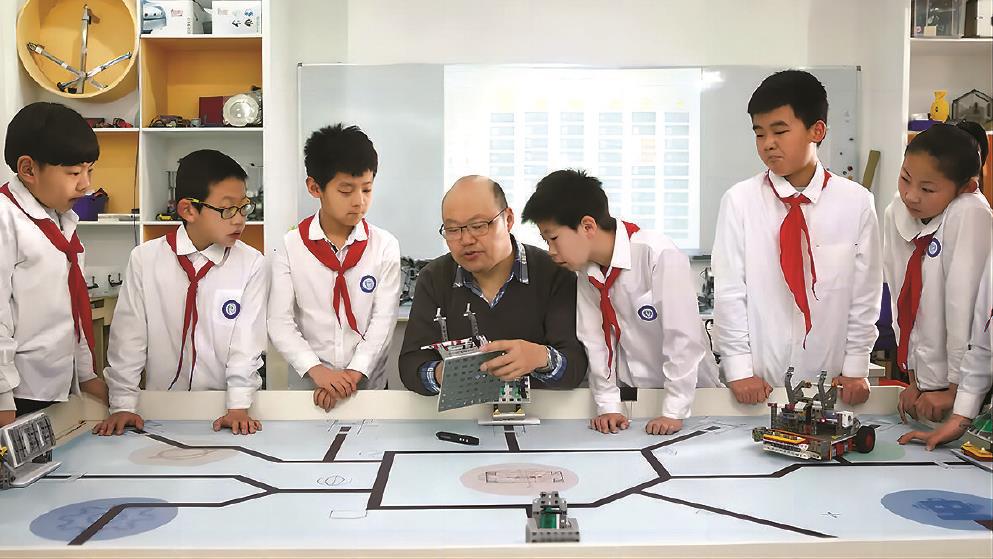

“适应教育”引领师生适切发展。学校关注、尊重每一个人的特点与个性,以师生同频成长绘就学校的美好蓝图,提出“新知识”“新理解”“新改变”“新目标”“新行为”5N的未来图景,激发师生共同获得适应性专长的发展。学生通过五年的学习浸润,在共情力、学习力、思维力、专注力、应变力、创造力、反思力等方面都获得培养,学习经历丰富、个性潜能得到彰显。近年来在全国科技类大赛、上海市科技创新大赛、人工智能、艺术类学习中都屡获佳绩,近三年获全国奖项33个、市(区)奖项106个。学校聚焦教师队伍的发展,构建适应性专长教师专业发展的研修发展系统,形成了五大研修机制、四阶段发展路径,激发教师对职业理想境界和教育教学专业精进的执着追求,形成了一支敬业爱生、专业精湛、勇于开拓的教师队伍。近年来有十多位教师先后荣获全国优秀民办教师、全国家庭教育先进个人、市(区)园丁奖、区学科带头人等荣誉称号,近三年获得市(区)52个科研课题立项。

“适应教育”牵动六大领域改革。学校全面实施全方位的六大领域的改革行动路径,孕育特色品牌的成长。近年来,学校在育人目标、课程品质、培养模式、学习空间、创新发展等方面的研究,获得了很高的社会声誉。

“适应教育”的提出并践行,实际上是以人为本的办学理念的兑现最大化。

以文化人的感召力

“适应教育”与立德树人践行的“统一”

立德树人,是培养什么人的核心问题,也是校园文化建设的主旨。“适应教育”,以立德树人为根本任务,以校园文化为坚实地基,展现育人价值和办学温度,实际上回答了培养什么人的时代之问。

“适应教育”引领德育工作浸润心田。学校近年的德育工作历经“适应教育理念下的德育整体架构——聚焦核心要点的五育融合的德育实践——探索符合时代需求的适应教育德育创新突破”三个阶段,学校坚守育人初心,润泽生命底色;尊重每一个生命个体,引领学生主动的自适应成长,以“全要素融合、全人群关注、全周期成长、全方位支持”,聚焦学生成长,实践“六育人”新思路:落实课程思政新目标、滋养文化育人新环境、拓展活动育人新途径、建设实践育人新平台、夯实管理育人新体系、探索协同育人新融合,不断提高“适应教育”与立德树人的契合度。如,学校在各年级开设国学、书法、女红、陶艺、武术等必修课程和茶艺、陶艺、围棋等选修课程,不断优化完善推进传统文化教育课程体系的架构。再如,实施全员导师制,凝聚师生新温度。学校细化“关爱、尊重、欣赏、期待、引领”爱生五部曲,落实“五导”——思想导向、学业导智、活动导思、生活导行、心理导情,关注学生品质、人格、情感的全面塑造。同时,学校着力打造“五大”系列综合能力拓展活动:成长体验系列、传统文化系列、学科主题系列、公益实践系列、劳动实践系列,为立德树人烙上适应的印记。

“适应教育”催生校园文化滋长繁荣。学校持续打造“爱以润德,行思致远”的校园文化,一是“爱以润德·温暖点亮人生”:学校是一个温暖的家,倡导“用热爱点亮彭实小”,教师们以“关爱、尊重、欣赏、期待、引领”诠释师者之道,心中有爱,眼中有光,手中有术,以成就学生为己任,给每个学生最温暖的呵护,永葆一颗育人初心;学生爱己达人,爱自己、爱他人、爱学校、爱城市、爱国家、爱世界、爱自然的教育主线贯穿学校课程活动中,引导每个学生用自己的温暖发光发热,用爱为人生奠基。二是“行思致远·活力创造未来”:“敦学

敏行 智达

德彰”的校训,引领学生徜徉校园成长。在教师的引领下,学生学思结合,知行统一,努力以智慧活力、会学善思、勇于探索、乐于内省的品行为未来学习和发展做好充分的准备:行为习惯养成中实现自主自律,创智阅读中激荡思维火花,跨界主题活动中催生创意活力,校园成长节中感悟生命价值,传统节日中汲取文化精髓,博学行走中延展学习边界,公益实践中激发责任担当,其中近百项专题特色活动,为学生适切成长提供了最好的营养。

以文化人的感召力,让教育阳光,让学校温暖,让适应张力。

以课育人的发展力

“适应教育”与课程及环境优化的“突破”

课程是实施“适应教育”的主渠道,也是学生主动适应学习的大熔炉。在学校,适应学生成长的课程与课程适应学生成长,成为相辅相成的有机整体,致力于应答怎样培养人的现实之问。

品质课程提供多元营养。学校以“获得多元生长的学习经历,激发个性发展的无限潜能,探寻适合个体的学程发展”为课程战略目标,打造了立体架构、系统融通、品牌创新、精细管理的课程群。学校3.0课程设置在不断凝练课程结构、优化课程设置中,形成了全域研究、主题融合、深度实施的特点,在不断完善民办学校灵活的课程运转机制中,优化了富有市场竞争力的民办课程运行管理模式。在国家课程校本化实施中,学校坚持“五育”融合全面发展,追求轻负担、高质量、精品化,精心设计国家课程1+的科目普及学习,又精心打磨近七十余门精品科目学习,形成了全面性与选择性相平衡的自适应学习支持体系。在科目的架构中,聚焦科目结构与体系的优化,学校德育课程的思辨实践系列、艺术人文学科的雅美系列、科学学科的AI启蒙系列等,呈现给学生一个完整且各具功能的学习图景:德育课程厚德笃行,科学素养课程点亮智慧,艺术素养课程陶冶情操,人文素养课程滋养童心,体育健身课程强身健体。值得一提的是,艺术学科开设管乐、合唱、舞蹈、皮雕、书法、国画、陶艺等校本课程。人文学科中的《国学》《书法》《自然拼读》《世界文化》《英语戏剧》等课程,已形成系列,让学生既提升人文素养,更培养包容、大气的国际视野。学校《陶艺》《皮雕》《书画》《管乐》四大艺术工作室,依托高校专家团队,不断提升学习的品质,学校情境式的艺术双年展也已经成为学校的品牌。体育健身课程在五个年段分设不同的体育拓展课程,网球、乒乓、篮球、游泳、小足球、跆拳道、空手道、武术、啦啦操、田径、舞龙、冰壶等,培养学生强健的体魄、健康的身心、坚毅的品质,以适应未来的新变革。

IAG学习体验持续推进。IAG学习体验,即自适性生长学习体验(Initiative主动、Adaptability适应、Growth生长、Curriculum课程),是学校“适应教育”中培育关键能力的重要环节,涵盖全学科创智阅读、项目化合作研究、自我规划与管理、思辨系列、博学行走、综合能力拓展等六大板块,旨在培养学生具有前瞻视野和解决真实问题的能力,孕育挑战未来的综合素养。

学习空间内涵外延延展。学校在十一年的“适应教育”特色创建中,聚焦“学校价值追求、课程迭代发展、学习方式变革、空间场域变化”四方面,开展了一场四者间结构与运动方式的改变与新的粘合。学校将学习置于各种包含知识、实践可能性和意义呈现的情境中,超越狭义的课堂场所,在有意义的学习空间中,实现人与自我、人与环境、人与社会的适应与挑战。学校在学习空间上进行整体布局,创设了结构式的科学中心和艺术人文中心、IAG课程学习空间、体育中心,完整呈现学校的育人场域,延展课程的广度,催生学习方式的优化,为学生打造孕育理想、塑造品格、启迪智慧、个性成长的乐园。学校通过设置混合型学习空间,自由地呈现不同的学习和生活样态;通过主题打造集约化创客空间群,获得系统结构的空间支持;通过创新打造结构式科学中心,实现科学探究逻辑、课程结构、学生思维成长的和谐统一。

具有结构的知识学习和具有适应要素的教学创新,使“适应教育”成为课堂优质,实现课程育人的基因组合。

科创领跑的影响力

“适应教育”与早期人才培优的“奠基”

“适应教育”,就是要培育出办学的特色、课程的特色、活动的特色,创设优质一流的育人条件和环境。在学校,科学素养教育及其课程和科学中心,则是学校特色的翘楚,科创领跑的效应迭现,也是妙答如何实现培养人的践行之问的有力答案。

科学教育形成“特色品牌”。学校深耕“适应教育”研究30余年,选择科学教育作为早期培育科创人才的切入口,是源于历时十多年持续探索的学校“科学素养培育实验项目”,并已成为学校特色品牌。学校以科学教育全国、市级课题为引领,以培育学生科学素养为题,通过开发资源、架构课程、建立机制、形成序列、迭代发展等五个阶段持续探索,在特色课程设置、学习方式优化、人工智能启蒙等重点领域取得突破。学校架构了系统的科学课程与活动,基本实现了“一个体系框架、三类课程活动、四个板块分类”的培育模式,逐步探索形成了设计与制作、工程与技术、生物与科技、数学与建模四大板块分类的学习体系,从基础知识逐步提升为前沿问题,从传统学习逐步发展到自主探究,从理论学习逐步拓展到创新实践,从而形成了科学教育集结构性、立体化、全程域于一体的格局和融操作性、启迪性、特色性于俱佳的优势。

科学中心成为“科创引擎”。科学中心,是学校“适应教育”视域下对实施科学教育提供的“金字塔”式的环境和条件,经再挖掘,完善、丰富、深化,形成开源学习平台,呈现有逻辑深度的空间结构,为早期科创人才的萌芽提供了适宜的土壤:一楼的发现之旅,提出科学问题;二楼的思维广场,预设解决问题;三楼的建模车间(设计制作车间、机器人车间、电子创客车间、创新实验车间),开展行动实践;四楼的校内博物馆,实现深度学习。在这里,技术融入教育推动学习空间智能化,学习组织新形式引发教室形态重构,学习方式多元化促进不同空间融合,使科学中心成为学生科学素养培育与课程并驾齐驱的“引擎”。

特色课程丰满“科学素养”。学校的科学教育特色课程犹如“满汉全席”:一是《人工智能启蒙系列课程》,全员普及。学校设置五年7系列人工智能启蒙的必修课,面向全体学生,以计算机编程、机器人控制和智能控制类创客制为主要学习实践对象,一年级《趣味故事编程》,二年级《模拟建构入门》,三年级《机器人结构搭建》《机器人编程控制》,四年级《数字艺术入门》,五年级《移动端就用开发入门》《3D打印与建模基础》,这些课程关联人工智能中最基础的知识与技术,以激发学生对人工智能技术与应用的好奇心,初步掌握浅显的人工智能的相关知识和概念,初步培养关键逻辑思维、叙事表达、图形和代码编程、创意设计、计算思维等实践能力,选择以基础的编程教育为主,融合机器人和创客教育,作为课程研发的领域。二是科学博物馆跨学科学习,全域整合。自2016年起,学校将校内科学博物馆变成跨学科学习、深度学习的场所,主要体现在高内容——将小学五年国家课程中的科学元素进行梳理提炼,通过内容融合,设置“生命自然”“地球宇宙”“科技能源”三大知识领域,共涵盖语文、道法、常识、美术等学科104节课时;高加工——创设情境,形成学生学习的“发现问题——资源搜索——问题设计——综合运用——实践反思”的探究式学习路径。学校科研室主任张凌云老师指出,通过主题学习、跨学科学习、项目化学习,实现高内容、高加工的科学领域的深度学习,催生了教与学的方式的变革。三是结构化的综合学习活动,全程推进。学校设计各类科学探究实践,科技节、主题探究,学生在探索自然科学的过程中,获得解决问题的一般方法,获得科学探究的能力和技术的实践能力。四是科创种子孵化计划,有效实施。通过“未来问题解决”“AI音乐星球”“未来城市”“机器人自动化控制”“少年科创”等项目,发现并培育科创人才。通过创设多样的科创教育支持平台,开设科创种子课程,进行资优生的重点培养,以期早出人才、出好人才。

科学教育从结构、课程到活动、场景,为“适应教育”的影响力染上了基色。

文/苏军 张凌云

精彩画面

学生“全家福”照片墙蕴含的深意

坐落静安北部,毗邻宝山、虹口,地处彭浦新村的上海民办彭浦实验小学,被誉为“理想的学园、智慧的乐园、成长的家园”的校园,到处可见师生幸福生活的笑脸,展现全面发展主动挑战的身影。

而用现代信息技术支撑的学习空间,更是错落有致,精巧无比。每幢教学楼的一楼,新增的混合型学习社区,可以自由组合设计,瞬间就会变出不同的展示与交往平台或数字化教室,更能让在这里学习的学生获得满满的创意。

尤其是学生的主人翁意识,在校园油然而生,扑面而来。踏入校园走进大厅,只要你绽放笑脸,便能触发人工智能,眼前立刻呈现鲜花盛开的画面,伴随音乐,电子屏徐徐打开,透出数字化教室场域。而在另一侧,“全家福”照片墙熠熠生辉,全校近1000名学生一个都不少,每个学生都可以在这里找到自己的位置。“把每一个学生放在教育的中心”,校长王春华感慨地说:“学校是为学生而办的,一切为了学生,一切为了学生的幸福成长,一切为了学生幸福成长的未来,这是我们学校的使命,也是每一个教师的承诺。这面‘全家福’照片墙寓意深刻:不仅让每一个学生身有‘形’,也让每一个教师教有‘神’,更让适应教育施有‘范’,形神兼备,散发精气神。”

学生“全家福”照片墙的竖立,每个学生的电子成长档案和笑脸促发鲜花盛开的智能电子屏创意,充分展现了学校“适应教育”的典型形象和适切适宜的办学格局。