【自述】病人在方舱医院住不习惯,如何化解怨气让他们成为热心肠的病区组长

病毒打乱了我们的生活节奏,但大家都在以各种方式,努力回归正常。

4月7日凌晨2时,上海市退役军人志愿服务总队发布公告,招募具有医疗背景的退役军人投身抗疫一线。集结号吹响后,得到全市广大退役军人迅速响应。1800余名退役军人报名参加医疗志愿服务队。

连日来,他们分成多个小组,陆续奔赴方舱医院、社区、养老院等场所,协助完成防疫任务。

讲述人:李文桐,上海第三批退役军人抗疫医疗志愿服务队领队

4月7日下午,我在一个战友群里看到了招募医疗志愿者的公告,作为一名曾经的军医,有着29年军龄的我立刻点开链接,填写个人信息报了名。家人们都非常支持我的决定,直到现在,我的爱人都非常羡慕我能上前线。

召集信息来得很快,8日上午,我接到电话,告知我已经入选。同时,我被任命为第三批抗疫医疗志愿服务队的领队。10日一早,我接到任务,立刻带领11名队员前往静安区一家方舱医院开展支援服务。

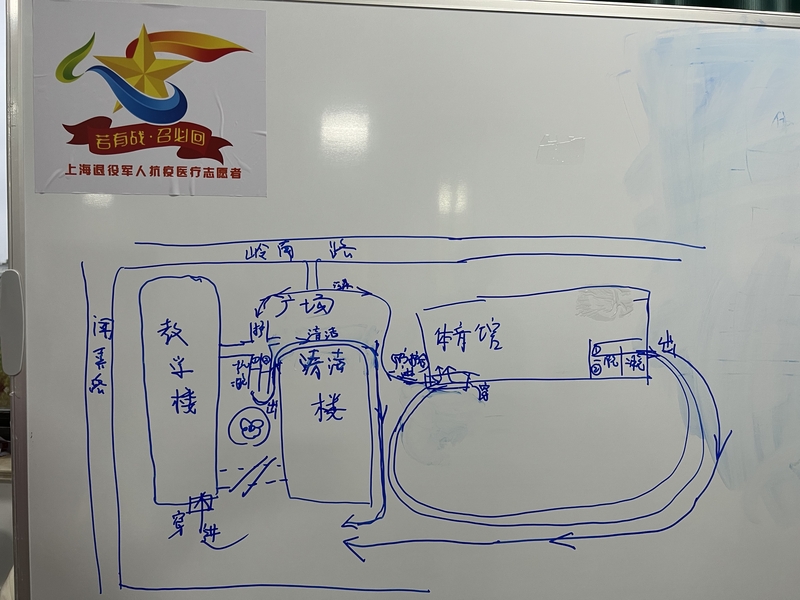

工作流程图

我们这支队伍年龄跨度很大,从29岁到59岁不等。作为领队,我深感责任重大,一定要把队伍带好,首先要保证大家的安全。4月10日下午2时许,我们抵达方舱医院,一位护士对我们进行了全面系统的培训,教我们如何穿脱防护服、如何做好消毒工作等。我在一旁全程录制下来,将视频发到群里,并将注意要点一一罗列,督促队友把这些牢记于心。培训结束后,我组织了第一次团建暨会议,告诉大家:“从现在起,我们就是一个战壕并肩作战的战友了,让我们勠力同心,打赢这一仗。”这次会议上,大家群策群力,把多年的临床工作经验倾囊相授。

我们支援的这家方舱医院4月9日刚刚启用,目前有600多张床位。根据工作安排,我们志愿者主要任务是协助医生、护士进行核酸检测、在方舱内巡查等。因此,我做了一张排班表,除了3位上了年纪的志愿者留在清洁区,包括我在内的其余9人轮班进入病区,协助完成各项工作。

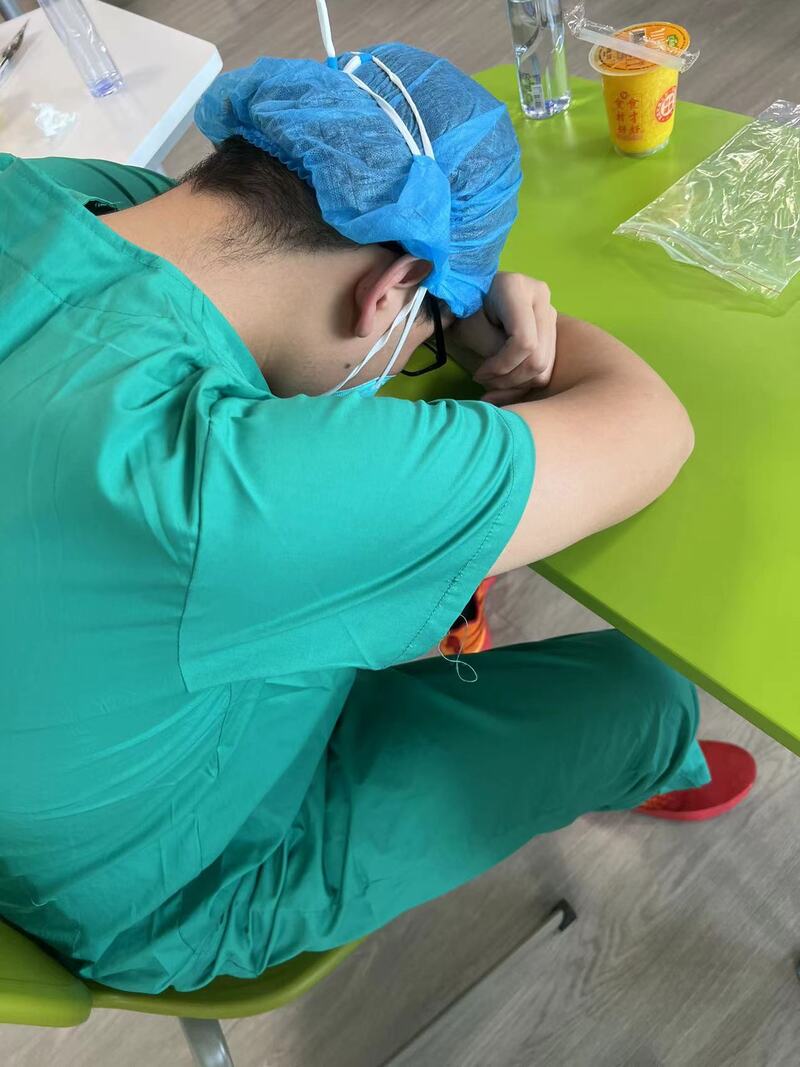

一般来说,如果没有轮到夜班岗,我们每天早上7点半从暂住的酒店出发前往方舱医院,晚上7点半返回。期间,进入病区的队员,每4小时必须要进行一次轮换,一方面是穿着防护服行动太累了,需要休息来恢复体力,另一方面,时间长了防护服的效果也会减弱,我们要尽可能保护好自己,才能更好地完成工作。

休息时间,队员趴在桌上小睡

每天下午,我都会召集成员开一次短会,大家聚在一起,说说自己除了本职工作外,还做了哪些额外工作,发现存在哪些问题,可以怎么改进。每晚回到酒店后,我都会把这些内容汇总成工作日志,拍照后发到群里,提醒大家注意改进。此外,我们还会在队伍里老同志的带领下,每天利用休息时间打一段八段锦,劳逸结合。

我是华东师范大学心理与认知学院博士后,转业后在华师大、医院从事心理咨询工作,所以每次进舱,除了帮助完成发药、核酸检测等工作,我都会特别留意关注大家的心理状况。在方舱医院这个特殊的环境中,大家出现一些焦躁情绪是很正常的,如果不能很好地加以疏导,负面情绪蔓延的速度一点都不比病毒慢。

有一位62岁的上海阿姨,是首批进入这座方舱医院的患者之一。她心直口快,看不惯的事就要说出来,尤其是对这里的卫生条件意见较大。在她的影响下,周围一些床位的病人也开始抱怨起来。我很快就关注到这位阿姨,了解到她还患有高血压、糖尿病等基础疾病,刚进方舱时睡不好、吃不习惯,心情一直不太好。借着发药的机会,我和阿姨聊起了她的疾病,从慢性疾病如何自我管理方面给了一些建议。熟络起来后,我发挥心理学专业特长告诉阿姨,从她咳嗽时用毛巾捂着嘴这个动作可以看出,她是一位很会为别人考虑的好人。这句话让阿姨放下了心理防御,向我诉说起她平时在家里受的委屈。

心理疏导过后,我又给阿姨布置了一项任务,担任这个病区的组长,负责收集周围床位患者遇到的困难,汇总后反馈给我们。阿姨高兴地答应了,接下来几天,她带领几位年轻人帮助护士发放药物、生活物资等,大家的情绪慢慢都稳定下来。后来,阿姨看到我们,还大着嗓门说要给我们写表扬信呢!

用这种方法,我在病区内“以点带面”,尽可能地帮助大家稳定情绪,安心等待出院。这几天,我看到很多年轻人都对着电脑忙碌地工作。病毒打乱了我们的生活节奏,但大家都在以各种方式,努力回归正常。

不知不觉,我们这支队伍在方舱医院已经工作了一个多星期,见证了第一批患者痊愈离开,也迎来了新的病人。在不断的磨合中,队伍的凝聚力越来越强,配合越来越默契,大家仿佛回到了军旅时代,曾经年轻的岁月中。

为了方便管理,我第一天就把队伍成员按年龄从大到小编为1到12号。每天早上出发时,我都会让大家报数,于是,大家就按顺序从1喊到12,此起彼伏。负责接送我们的驾驶员曹师傅说,每天最开心的事就是听我们喊这一声。前两天,曹师傅接我们回酒店时,感慨自己太累了,有点撑不住。我们立刻唱起了《打靶归来》,给他鼓劲,昂扬的歌声洒满了回程的道路。

栏目主编:张骏

本文图片均由讲述人提供