上海超1400万人已完成抗原检测 周末“全家捅”背后的故事

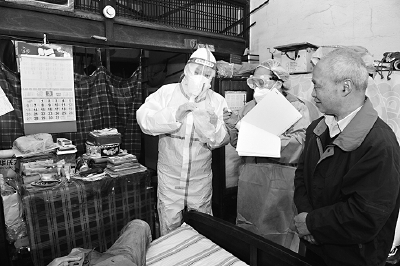

民警徐智敏在辖区居民家指导老人如何使用检测试剂

徐先生和妻子来到小区准备为居民派发新冠抗原检测试剂

居委工作人员为志愿者展开培训

□法治报记者 胡蝶飞 季张颖 夏天 翟梦丽

见习记者 陈友敏

在刚刚过去的这个周末,上海对非重点区域居民开展了一次全覆盖的抗原检测。

“抗原检测”的照片刷屏网络, “你捅鼻子了吗?”成了大家最新的打招呼方式。上海市民以积极、乐观的精神认真配合防疫,全家一起做“抗原”也被民众戏称为“全家捅”。

在昨天召开的新闻发布会上,上海市卫健委一级巡视员吴乾渝介绍,全市已抗原检测1400多万人,并从中发现了一些抗原检测阳性人员。

然而你不知道的是,周末“全家捅”顺利开展的背后,离不开这些人的努力付出……

4000民警连夜支援社区

“我是张麒,我已向属地派出所报到。”

和刑侦总队民警张麒一样,上海市公安局近4000余名居家办公的机关民警闻令即动、迅速集结,第一时间向属地派出所报到,积极投身社区核酸筛查工作。一支近4000人的机动力量连夜集结完毕,成为此轮疫情防控工作中的有生力量。

“除非民警来,我才做。”家住余庆坊的佟老伯今年已经85岁,面对陌生的志愿者和检测盒,老伯有些心绪不宁。得知这个情况后,四川北路派出所社区民警徐智敏立即赶到了佟老伯家,亲手给老伯做了检测。“佟伯伯,是C哦,一条线,好的哦!”待到结果出来后,徐智敏还不忘安慰完老人才放心离开。

在北外滩派出所辖区,近3000位农民工分布在20多个工地和工棚内。为了不耽误工期又要做到全员自检,北外滩派出所为此专门组织了精干警力成立青年突击队,深入工地工棚配合开展抗原检测,民警赵韬博就是突击队一员。下午4点30分,赵警官来到位于高阳路东余杭路的一处工地门口,和街道协管员以及工地负责人一起摆起了检测摊位。这个点正值工地下工时间,工人们在民警的指挥下有序排队领取检测试剂,并在民警的指导下完成了自检。

3月26日下午,文保分局政治处民警刘亦晟在闵行区虹浦新城510弄协助居委干部和志愿者开展抗原检测工作。刘亦晟熟练地使用棉签进行涂抹和提取,针对个别小男孩的恐慌心理,他还想办法鼓劲加油:“这是一件证明自己是不是男子汉的游戏,来,警察叔叔勇气测试要开始了!”他为现场自测无效或者无法进行自测的17名小区居民提供了帮助。

3月26日下午3时45分,对口增援古美路派出所的法制总队民警吕鼎,遇到居民王老伯夫妇前来求助。原来,夫妻俩都有老花眼,说明书的字太小,手机里的教学视频又看不太明白。吕鼎对耳背的两位老人手把手教学,通过手势和反复讲解,最终顺利完成检测。“老夫妻年事较高,子女不在身边,这个时候需要我们更有耐心,有了民警作为后盾,他们才会更安心。”吕鼎说。

360余名法院干警请缨

3月25日下午6点,黄浦区委组织部发出增派志愿者支援社区防疫工作的通知,协助社区3月26日至28日开展全覆盖抗原检测,黄浦区人民法院360余名干警主动请缨作战。

次日上午11点,区法院党组发出号令,第一批103名志愿者迅速集结,前往防疫一线,协助南京东路街道振兴、顺天村、江阴等社区7200多户16000余名居民进行全覆盖抗原检测。在那里,志愿者、社工、社区医生组成三人小分队,挨家挨户上门配送检测物资并开展现场指导和登记。

从开封装载抗原检测试剂的大纸箱做起,大家先对试剂进行分装,随后相互帮助“披甲”防护服。“手不能碰到棉签头,一定要拿住尾部”“头后仰45度左右,差不多这个位置就可以了,棉签伸进去大概1.5到2公分左右,左边鼻孔转三圈到五圈,换一个鼻孔,两个鼻孔都要做”……在挨家挨户发放抗原检测试剂的现场,小分队充分解答居民的使用疑惑。一位社区医生表示,居民最容易出现的采样问题就是不标准。根据要求,棉签进入鼻腔里的深度是1.5到2厘米,有的人可能就在鼻腔内稍微停留一下,深度不够,停留时间也不长。

在有的较老楼龄小区,小分队爬上陡峭的楼梯,为居民们去抗原检测试剂。针对实在不会操作的居民,小分队直接协助他们正确进行抗原检测。而发现有行动不便、视障老人,小分队也会帮助他们完成检测。

夜幕降临,这项工作仍未完成,直到夜里,仍有志愿者守候在检测点,等待晚归的居民们进行抗原检测。

最大半开放式社区的抗原筛查

占地面积达208万平方米的上海康城共有286个楼栋和50间商铺,是上海最大的半开放式社区。根据上海市抗原检测筛查相关要求,这个“庞大”的社区又在上周末迎来了一次新的挑战。

3月26日一早,康城社区党委专职副书记张军萍就同其他4位居委干部和楼宇总组长专门召开了一次联席会议。明确了领取、发放和回收试剂试纸的时间和规范要求,细致到医废垃圾收集袋如何扎紧收口都要说清楚。按照承包制原则,小区部署由居委、楼组长、志愿者及公安民警组成336个小组的三人小组。

90后警长刘正昱根据目前的检测方式将原先集中检测时的“内部+外围”工作模式,调整成为“外围+机动”模式,由民警徐斌、冯涛、张开军、王善芹四位军转干部负责外围秩序维护和3天内的110警情接处。外围组警力已经从26日零时在南门出口上岗,严格落实“只进不出”的管理要求。由刘正昱带领的机动组将先后开展点对点的工作,同时在必要的情况下,配合楼组长和志愿者开展上门解释工作。

大浪湾道24号楼组长吴德强是200多位楼组长当中的一位,也是年纪最大的一位。80岁的他从同济大学退休已经20年,他说“有些人觉得我这个独居老人是多管闲事,但是就因为我这样‘多管’的人多了,小区才能有秩序有平安。”

26日下午2点,他与社区志愿者江小娟、民警刘正昱组成的三人小组开始发放新冠抗原检测试剂盒,现场秩序井然。针对部分有困难或者因没有及时领取而遗漏的个别居民,三人小组还进行了上门配送。他们找到了1002室内的张阿姨,在志愿者江小娟的指导下,张阿姨很快就完成检测,涂抹鼻腔、放入试剂……最终只用了几分钟就在检测盒上出现了阴性的检测结果。

助力居民自测 志愿者上门服务

这个周末,不少社区居民主动报名做志愿者,为社区的新冠抗原自测工作“搭把手”。

“我们试过了,只要你们整个操作流程正确,基本上一分钟都不到就能完成。先用棉签捅鼻孔,差不多转五下,慢一点,两个鼻孔都要弄,弄好以后,棉签放在试管里面到底,然后开始转,差不多要数30下也就是30秒。”3月26日上午8点半,在静安区大宁路街道一居民区的居委会活动室,居委工作人员正在为志愿者展开培训,详细介绍抗原检测试剂的正确使用方法和注意事项。

在明确全部流程后,徐先生、沈女士夫妇互相帮衬着穿上防护服,准备进居民楼开展新冠抗原自测工作。作为党龄10年的党员,徐先生告诉记者,自己和妻子经常参与志愿服务,“一直是想为人民服务,为居民多作点贡献。”徐先生说。

在穿戴好防护服、防护面罩、口罩后,上午9点半,徐先生夫妇来到小区20号楼,挨家挨户为居民派发新冠抗原检测试剂,提醒市民注意了解说明书、观看具体操作的视频。在一户老人家门口,这户老人主动提出希望现场进行指导,在进行了洗手消毒后,老人开始进行核酸抗原自测。

“阿婆,还有个鼻子转几圈就可以了。好好,这里面有水戳进去,转转,挤一挤。”“你现在看到结果吗?阴性,赞的,安全。”以20号楼为例,共有18层72户人家。“我俩今天的任务大概是要跑两百人左右,估计三个小时左右吧。”夫妻俩奔走在一栋栋居民楼,指导每一位居民正确使用抗原检测试剂,他们那因为防护服而略显笨重的身影,也给了居民满满的安全感。

记者了解到,在这一轮抗原自测中,还发生了一些互帮互助的故事。

3月26日当天,在普陀区一小区里,两位高龄独居老人面对摆了一桌子的抗原自测“小零件”,有些犯难:既有些畏惧也不知道如何操作。

得知这一情况后,家住另一小区的王女士在自己已经熟练掌握检测流程及方法的前提下,做好防护后来到两位老人家里。

“我先让他们看了一遍视频教程,熟悉自测方法。然后让他们拿出采样拭子,告诉他们只需要把棉签头部分放进鼻子里,在两边鼻孔内壁分别转圈就可以完成采样。”王女士告诉记者,采样这一步由两位老人自行完成后,她再帮助他们将拭子放进采样管,旋转挤压。

最终检测结果显示,两位老人均为阴性。“幸亏有你们的帮助!不然我们自己根本不知道怎么自测。”老人说。

“当前疫情形势严峻核酸检测任务重,基层工作者和志愿者们都非常忙碌。我们能够互帮互助也算是尽一份力。”王女士同时建议,针对独居老人、高龄老人,社区在开展抗原检测时或许还应作出更有针对性方案。“工作更加细致,才能让抗原检测、防疫工作不遗漏、无死角。”王女士说。

正如市疫情防控领导小组专家组成员、复旦大学上海医学院副院长吴凡所言,“核酸检测+抗原自检”的方式,是上海目前的一种探索。大家一起努力,最快速度实现城市动态清零,用最小成本、最快速度恢复日常生活。