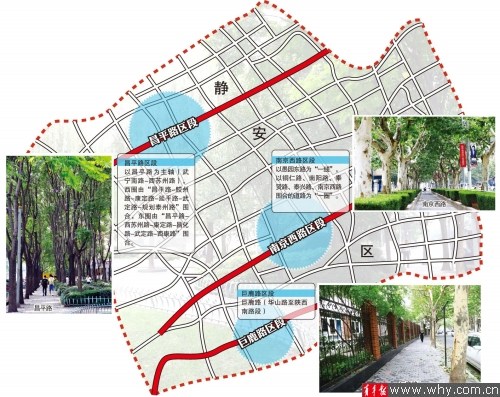

静安拟打造三大慢行圈—南京西路、巨鹿路、昌平路或限速限流建慢跑跑道

随着申城马路上的“暴走族”、“跑跑族”越来越多,今年上半年,静安区规土局的公务员撰写了《静安区域步道系统初步研究与构想》课题报告。日前,静安区召集了各相关部门开协调会,对其可实施性进行讨论。根据研究与构想,相关部门拟设计打造三大慢行圈。

青年报记者 吴恺 摄 制图 俞霞

随着暴走族、跑跑族越来越多,眼下大家时常可以看到有人在马路上迈开腿“狂奔”。但马路毕竟不是跑道,此前约跑族命丧车轮下的新闻还历历在目。

为了辖区内的市民能跑得开心和安全,静安区规土局的几位年轻公务员利用休息日撰写了长达几十页的《静安区域步道系统初步研究与构想》课题报告。如果构想能够得到通过,市民们则能在南京西路等马路上慢跑健身。

日前,静安召集了相关部门召开协调会,各相关部门对它的可实施性七嘴八舌,有的认可有的质疑:会不会影响居民?如何进行交通管制?如何避免人车冲突?

全市首条在公园、健身场所、小区外打造的“马路步道”能否成功“落地”,成了热议的话题。青年报首席记者 范彦萍

[设计构想]

中午晚上各设2小时健身时段:限速限流禁停车

上海有许多“慢行步道”,但大多建在公园、健身场所、小区内,静安区的这一设想,则是上述场所外的首例。

谈及为何要调研这一课题,静安区规土局团支部书记施煜表示理由只有4个字:环保、低碳。

施煜告诉记者,传统的体育场、体育馆、健身房等已不能满足居民的健身要求,白领、居民更趋于选择更为开放的空间,更喜欢社区漫步或慢跑等便捷的、能贴近自然的健身方式。

“我们在调研的时候发现,集城市景观、休闲、健身于一体的慢跑、快走等活动越来越受到商务白领的喜爱,不少爱好者跑步穿行于机动车道与人行道之间,虽然享受了运动的快感,但却存在较大的安全隐患。”施煜介绍说,不少跑步爱好者跑上了人行道,甚至马路边缘,与行人、非机动车、机动车冲撞的事件时有发生。此外,静安体育健身资源的匮乏已经成为制约城区健康发展的瓶颈。

因此,静安区规划部门希望统一规划建设安全的慢跑道系统,主导新型休闲模式。

根据研究与构想,设计打造三大慢行圈,即南京西路商务休闲圈以“一线一圈”为主线,全长2.6公里,为楼宇白领午间漫步提供便利;昌平路宜居生活圈含“一轴两圈”,总长5.3公里,便于北片昌平路一带社区居民的日常游憩;巨鹿路旅游风貌圈则以巨鹿路历史风貌综合利用为核心,以满足该区域的游客和外籍人士的人文休闲需求。

而据静安区体育局介绍,为满足“暴走族”、“跑跑族”等群体的健身需求,根据区域内道路不同的“先天条件”,他们联合规划部门已初步完成“道路错时使用”前期调研,将采用不同的建设方案,初步设定11:30—13:30和19:00—21:00为健身时段,对道路部分区域采取限流限速、禁止停车供市民慢跑。

昨天,据静安区体育局透露,明年将会在南苏州河路小范围试行慢行步道,而下周,关于慢行圈的专家讨论会即将召开,共同为它的“诞生”支招。

[三条规划]

南京西路区段

现状:步行空间集中在人行道

静安南京西路东起成都北路,西接镇宁路,南沿延安路-威海路,北至北京西路-愚园路,全长2930米,面积约1.2平方公里。目前,步行空间主要集中在道路两侧的人行道和步行街上,街坊内部出于小区安全管理考虑,一般不对外开放。

设计构想:“一线一圈”总长2.6公里

近期主要选择利用南京西路较为宽阔的人行道和车流量较少的支马路(愚园东路—南阳路—奉贤路),形成环形单向跑步道,慢跑流线为“一线一圈”。

其中“一线”为愚园东路,“一圈”为铜仁路、南阳路、奉贤路、泰兴路、南京西路围合的道路,全线总长约2.6公里。

远期规划则建议通过多种方式,对部分路段进行改造,不断将区域内其他道路纳入近期规划的“一线一圈”中来。例如,将雕塑公园和静安公园连入慢跑道系统。

此外,针对南京西路以南地区,由于有大量优秀的人文资源,如上海展览中心、张家花园等,若能对公众开放公共空间,允许公众通过地块内部弄堂和道路穿行,则既可保证慢跑者的安全,又可通过运动的方式重塑都市人文风貌。

巨鹿路区段

现状:人行空间较为局促

巨鹿路区段具有相对完整的历史风貌,沿线建筑形式多元化,有石库门里弄、花园住宅等,同时还紧邻马勒别墅、蔡元培故居等人文景点。总体而言,巨鹿路沿线目前人行空间较为局促,机动车停车主要分布于巨鹿路西段沿路以及各街巷主弄内,非机动车位于两侧人行道,但停车缺乏管理,影响街道景观。

设计构想:绿化带将人车隔离

规划针对巨鹿路西段和东段不同的横断面特征,进行统一化设计。为减少周边交通影响,规划保留巨鹿路西段的单向通行交通,取消该段路面停车。巨鹿路东段的双向通行改为西至东的单向通行。由此,巨鹿路(华山路至陕西南路段)仅保留宽4米的单向机动车道,将紧邻其一侧的道路改造为人行步道,步道结合人行道统一化设计。

在近期规划中,拟利用巨鹿路现有道路段面形式,保证步道与人行道铺装一致,与车行道进行明确区分,并以绿化带相隔,实现人车分行。

对于巨鹿路南侧人行步道,规划沿线业态及建筑立面改造,与人行道统一重新铺设。在巨鹿路北侧保留的人行道上,可在现状地面铺装的基础上加铺相关指示标志,对步道的长度及沿线优秀历史建筑及人文景点等进行明确标示,作为北侧人行专用步道的辅助道。

昌平路区段

现状:缺乏大型公园

昌平路宜居生活圈位于静安北部地区,总体来说,目前该区域绿地和公共空间以点状和线状分布为主,缺乏大型公园和集中、成片的绿地,规划慢步道希望能“以线带点”将零星的点状绿地和公共活动空间串联起来,为公众提供健身、休闲场所,提高公共资源的利用率。

设计构想:“一轴两圈”利用先天优势

昌平路步道设计主打“一轴两圈”,“一轴”以昌平路为主轴(武宁南路-西苏州路),总长度约2.3公里,利用其林荫大道的先天优势,打造“绿廊步道”,并进行分段开发:其西段(武宁南路-江宁路)道路北侧人行道状况及景观绿化较好、空间节点丰富,可直接或适当采取措施即可在人行道上设置步道;东段(江宁路-西苏州路)未来将结合沿线旧改地块(72号、73号地块)的开发规划设置,从而将步道向东延伸至蝴蝶湾绿地及苏州河滨河空间。

“两圈”中的西圈由“昌平路-胶州路-康定路-延平路-武定路-规划泰州路”围合,总长度约2.1公里。东圈由“昌平路-西苏州路-康定路-昌化路-武定路-西康路”围合,总长度约2.8公里。此外,武定路、西苏州路局部路段步行空间及景观绿化较好,可作为主路线的延伸线,对“一轴两圈”补充。

步道分为三种改造方式,分别为利用现状人行道路段、需占用车道(周边有改造规划地块)路段、需占用车道(周边无改造规划地块)路段。

[疑问]

各部门“挑刺”研究规划可行性:造价高 维护难 受限多

这样的慢行步道是否可行?在已经召开的静安区各部门协调会上,尽管众部门都觉得“慢行圈”的理念有创意,但很多部门仍提出了疑问。昨天,记者联系上了各个部门的相关领导,请他们谈谈看法。

体育部门:

明年苏州河边先试行

对于慢行步道的规划,静安区体育局局长俞彪表示非常支持。

俞彪告诉记者,这些步道白天用于正常交通,晚上用于健身,满足市民的需求,可谓一举两得, “静安的体育设施在全市是最少的,我们必须想方设法挖掘潜力。现在能做的场馆都饱和了,通过绿化、人行道做慢行区域是不错的想法,况且这几年慢跑、慢行在市民中很流行,成为最热门的健身方式。既容易推广和普及,又为市民所接受。”

但他也表示,虽然前期规土局做了调研,但这件事要做成需要多部门协调和联动。“如果成了,我们会向财政申请资金来铺塑胶跑道,这样市民在上面跑不容易受伤,又有运动的氛围。”据俞彪透露,明年静安体育局打算在苏州河边上试行一段慢行步道,长约300米,位于南苏州路(昌平路—安远路)。

绿化部门:

两片绿地受限较多

静安区绿化市容局相关负责人周灵告诉记者,此次挑选的三个慢行圈的绿地条件均不佳,除了昌平路外,其余两个步道系统的绿地条件受到的限制比较多。

此外,既有的管线和绿化也有冲突,如果需改造的话成本很高。“关键是,根据现有的绿化管理条例,如果涉及改造,总的绿化面积不能减少。如果在改造中现实情况与条例发生冲突,不是区级层面的绿化部门能解决的,需要市一级的突破。”

对于慢行圈的规划,静安区绿化市容局局长刘毅表示,“绿化可以移,但总体面积不能改变。现在到底要改动多少绿化,要细化方案。在决策上一定要谨慎,譬如要调研清楚三个慢行圈系统附近跑的人到底多不多。”

市政配套部门:

技术没问题但维护难

“真要打造慢行圈,在技术上没什么问题,但必须杜绝今天建明天拆掉。”静安区市政配套局总工程师沈增光提出了几大现实的问题。

以南京西路步道为例,他一针见血地指出,现在南京西路上的人行道主要铺设的是花岗岩,如果用漆或者其他材质再铺在花岗岩上,有点在高档材质上用次料的感觉。如果硬要做塑胶跑道,就要将花岗岩翻掉重新做,光材料的成本就高达几百万,而且选择的材质要保证安全,否则万一慢跑的人摔跤就麻烦了。此外,南京西路的路幅宽度是3米,其中60公分为盲道,如果再要辟出2米做慢行步道,相当于整个人行道都被步道“霸占”了。

“再如巨鹿路,初步规划要取半幅或2米车行道作为步道,这会不会影响到其他行人有待商榷,毕竟巨鹿路本身的路幅就不是很宽,会发生机动车和非机动车混行的情况。”沈增光分析说。

他认为,这三条路线中,唯一有先天条件的是昌平路。但问题又来了,在市“十二五”规划中,因为造桥的缘故,昌平路车道未来可能要拓宽。届时,能否再建慢行步道就成了悬念。

沈增光还指出,在初步规划构想中提出要用塑胶跑道。问题来了,塑胶跑道的养护很麻烦,一旦损坏了,维修起来有点难,建议用其他材质的道路替换。

静安区建委副主任、市政配套局局长邢剑也表示,由于慢行圈的理念很新,没有经验可以参照,在管理上采用传统的模式肯定行不通,在具体实施上,可能会碰到很多操作上的难题。

他认为,慢行圈和现有的道路交通法规不冲突,只是规划了一条适合运动的、相对安全的、不会影响交通的线路。即便在慢行步道上跑步,市民碰到十字路口,还是要遵守交通法规。因为这并非比赛的赛道,可以畅行无阻,是借助现有的道路产生的,更多的是路线的规划,而不是封闭式的。如果不注意交通安全,不但达不到健身的目的,反而会危及生命安全。

交警部门:

暂时不做回应

对此事暂不做回应,表示将把最新的结果汇报给区领导。

[焦点问答]

慢行步道或铺设红色沥青 安装手控红绿装置保持跑步连贯性

尽管画了一个美好的规划,也倾力做了课题,但要到梦想成真的一天,静安区规土局局长徐蕙良认为,还有许多地方需要改进沟通,设计完全落地“没那么简单。”

难点1

步道如何铺设?

昌平路可铺塑胶道

他介绍说,慢步道路面要与其他部分的路面有所区别,以便使用和管理。

根据初步构想:对于需更新铺装的路段可改用彩色沥青铺设,颜色宜为红色,晚间比较醒目;昌平路(江宁路-武宁南路段)可铺设红色塑胶道;对于沿用现状道路铺装的路段,则可直接在路面上做步道标示引导。

事实上,在现有车道、人行道上铺设步道,虽然目前实施起来比较方便,但日后使用存在一定问题:由车道改为步道的路段,在非锻炼时段仍会供车行或车停,车辆通行会对步道造成损害;在宽度较窄的人行道上铺设步道后,步道锻炼使用将与日常通行使用重合(部分居民甚至会在步道上遛狗),步道使用频率较高,日常维护和保养成本较高。因此,他建议在车行道铺设步道应选择耐磨的材质;在宽度有余地的人行道尽量不要铺满,保留一定通道仍使用原来铺砖,供日常通行;人行道上有小区出入口或经常有车辆进出的,可绕开出入口路段再铺设。

难点2

如何避免人车冲突?

安装手控式红绿装置

在采访中,记者询问了一些静安区的居民,他们均认为,慢行步道的想法非常好,但所谓步道想必会连贯起来,一旦遇到红绿灯该如何处置。另外,在跑步高峰期间,万一和车流混合在一起,跑步者会不会不安全?

记者了解到,在初步的规划方案中,规划部门提出了交通控制灯和交通管制的解决方案。即对于需占用机动车道设置慢行步道的路段,需重点实施交通管制:在每日慢步道使用的2个时段,对机动车进行限速,限速标准以机动车不对慢步道使用者产生危险为准。

“此次规划构想中对于步道使用者如何安全、顺畅地穿越道路交叉口,我们进行了重点设计。”施煜表示,“为了确保安全,可在这些路口安装手控式的红绿灯装置。每天慢步道使用的2个时段,手控红绿灯装置处于工作状态,行人和健身者按下手控装置十秒钟之后,行进方向红灯转为绿灯,十五秒钟之后,红绿灯转换成自动状态。”

难点3

一旦人流井喷怎么办?

“经过式”不会产生聚集

家住昌平路附近的张先生表示,如果慢行步道建成,自己自然会去健身跑,这是好事。但他也担心,昌平路是条很安静的路。一旦去的人多了,会叨扰住在附近的居民的清净。

对此,施煜表示居民的担忧情有可原。对于扰民问题,她分析说,和广场舞相比,步道的影响肯定较小。既然是步道,就是经过式的,人流不会长时间停留,不会发生大量人集聚的情况,也就不可能产生很多噪音。

但对于一些可以预见和不可预见的问题,她表示需要深层次的研讨。“譬如有人在步道上撞了人,或者摔跤,算谁的责任,这都是有争议的。因此,可以理解相关部门存有顾虑。这需要系统研究,需要和各个部门协商。”

难点4

会否劳民伤财?

最小改动整合资源

徐蕙良表示,在规划中,步道的建设尽量做最小的改动,整合现有的资源,形成联动的区域。从长远看,还能带动地块的开发。

“真的要建成,会牵涉到很多具体的工作。但为了低碳、环保的城区,我们必须要做出一些让步。”徐蕙良表示,“譬如绿化面积不能减少的规定,就需要大家来研讨如何在满足现有功能的基础上,尽可能不减少面积。但真的涉及到绿化,那试问是绿化重要还是人们健康的生活方式重要。”

徐蕙良希望,如果这一模式在静安能试行成功,今后能推广到全市,建全市贯通的步道。

互动

如果规划实施,南京西路、巨鹿路、昌平路,你最喜欢哪条慢行步道?你对静安区的这一设计有什么想法?你对跑道还有什么建议?请通过青年报微信、微博告诉我们。