走遍上海探寻城市脉搏 他带领五湖四海的游客,深度领略“City不City”的真谛

最近,“city不city”这个词着实有点火。要说上海滩排得上名的CityWalk路线设计者,“心城市”团队创立人朱一宁绝对排得上号。

这些年,朱一宁设计开发了包括“苏河湾,最上海”“南京西路:方寸之间大上海”在内的几十条CityWalk线路,带领包括外籍人士、海内外学校学生、企业高管等群体,行走上海,深入了解上海的历史文脉,向世界讲好上海和中国故事。

朱一宁还在小红书和微信公众号平台开辟栏目“老物件里的上海”,通过每天分享一件老物件背后的故事,挖掘、传承与创新上海和静安的文化,已收获10万+次阅读。

缘起 一次陪游经历

1989年出生的朱一宁是土生土长的上海小囡,从小他就喜欢满世界各地跑。2008年,作为交换生的他在加拿大看奥运会开幕式转播时,人群中有人好奇地问他上海是什么样的城市。他只能泛泛而谈,说不出太多细节。这让他觉察到,即便你是这个城市的人,但未必对城市文化有深入的了解。

2013年,他到非洲肯尼亚首都内罗毕待了半年参与公益支教。在那里,车水马龙的繁华场所与贫民窟仅一墙之隔,让他诧异的是,同一座城市,原来可以有强烈碰撞的两副面貌。

尽管彼时的朱一宁并不那么知晓city的涵义,但非洲的这段经历给他上了一堂启蒙课。公益项目聚集了全球各地的学生,在那里他结识了一名常住在美国的摩洛哥人,盛情邀约对方到上海走走看看。对方爽快答应了。

原以为对方只是随口应承,不料这个口头约定在四年后的2017年兑现。那天,朱一宁接到了这位外籍朋友的电话,称自己跟团来沪,但不想走马观花式地看上海,打算脱团来一次深度游,希望朱一宁作陪。

朱一宁花了一个下午陪伴这位外国朋友进行了一场外滩版CityWalk,缓步慢品,而非特种兵式的走马观花,为这位外国朋友打开了了解这座城市的一扇窗。

细心的朱一宁还在漫步中融入了自己的亲身经历,他准备了一张小时候的照片,背景是1996年的外滩,与2017年的外滩形成了鲜明对比。

这次CityWalk彻底改变了朱一宁的职业轨迹。

朱一宁本科毕业于上海交通大学设计系,后获得香港科技大学和伯克利大学的MBA学位。毕业后有几年时间,他从事管理咨询方面的工作。他还曾在零号湾创业园区工作过一年。

见证不少项目从0到1,他的心中也不时萌发创业的想法。城市本身就是最好的学习空间,不如做一个行走中学习的项目吧,带领中外游客重新认识这座城市。“SimpliCity心城市”项目由此诞生,之所以叫SimpliCity,正是应和了“大道至简”,简单即是极致的复杂。

创业后不久,Airbnb在中国推出了本地达人体验,朱一宁成为该项目最早的一批体验达人。

在平台上首位接待的是一名欧洲游客。第一次挂牌当微导游,底气不足的他特别紧张,还找了一位朋友冒充客人一同出发。2017年4月下旬的一天,上海烟雨蒙蒙、云雾缭绕,没想到他生动的讲述大获成功,第一个五星好评来了,吸引更多的游客趋之若鹜。

朱一宁设计了一条路线名为“Magic 7”,为何叫7?其一是这条路线的出发时间定为早上7点,这时候外滩沿线有人打太极、放风筝,又有上海陆家嘴“四件套”在云雾里若隐若现,新旧对比,既能领略这座城市的传统文化,又能看到这些年来的城市快速变迁;其二是这条路线融入了7个点位。这也成为了之后其他线路的设计原则。“一条路线,耗时约三个小时,通常设计六七个点位就足够了,贪多嚼不烂。”他说。

因为带客量超多,2017到2018年,这一年朱一宁几乎拿下了本地达人体验平台一半的流量。他因此组建了四五个人的小团队,目标客群从散客变成团队。

深度 一块老门牌

范彦萍/图

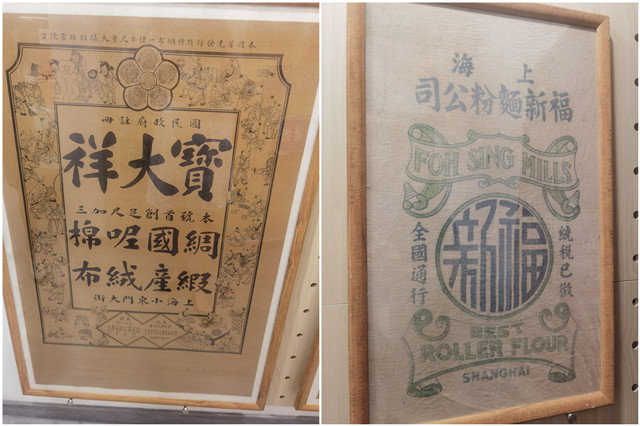

CityWalk的深度讲解导师和普通导游有何差别?记者来到朱一宁的工作室寻觅答案。这里每一面墙,每一次转身都能邂逅上海的老物件。

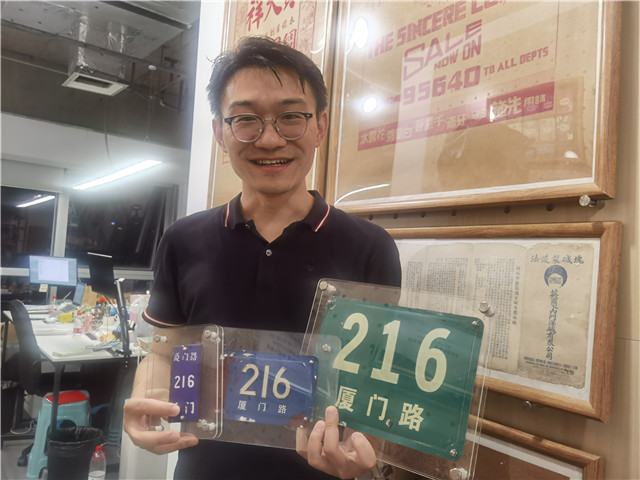

他兴奋地拿出用亚克力玻璃保存的一份份历史资料,带着记者参观1180块老门牌。还有他从世界各地收藏来的老物件和书籍、地图等。

原来,在社区CityWalk的过程中,人与人的缘分不经意发生了链接。有居民捐给他老门牌、老信封。有粉丝送来了和平饭店90周年庆时的月饼盒子。

放眼所有的老物件,每一件背后都有一个不为人知的收藏故事。其中,有一对精美的餐盘,是朱一宁2020年在和平饭店就餐时无意“抢救”下来的。“当时,楼上龙凤厅正在升级改造,我看到服务员在处理多余的餐盘。我嘀咕了一句:‘这么可惜啊,就这么扔了。’没想到服务员说:‘你要你拿去。’真后悔没多保留几个。”

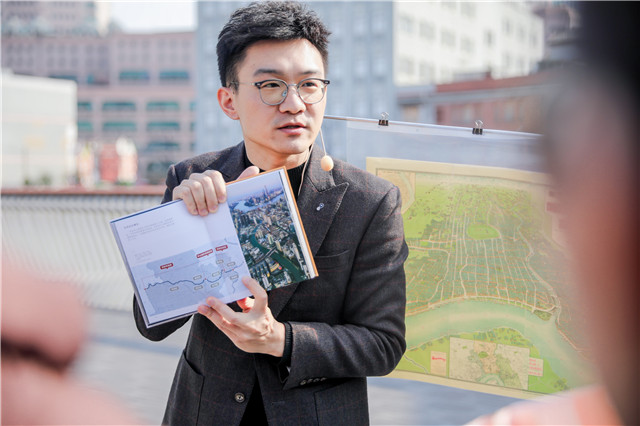

为了让讲述更加入眼入耳入心,朱一宁启用了实物授课的方式。每次出去,团队成员会推着一辆露营车,拿出一个个实物课件。“当你走入一座城市,看建筑是第一层感知,而老照片、实物恰恰能唤醒那些沉睡的记忆。这个城市也因为我的讲述变得更让人亲近。”

范彦萍/图

那1180块老门牌则象征着消失的马路。其中有三块“厦门路216”的老门牌是一名阿婆送给他的,三块门牌分别代表了她生活在那个老房子不同年代的回忆。去年,他在带队时,经过往昔的厦门路,拿出作为课件的门牌。没想到游客中有人喊出了声:“好巧,我外婆当年就住在这里。”这句话让朱一宁愣住了,老门牌还能跨越时空,在这座城市茫茫2000多万人中找到有缘人。

渐渐地,朱一宁和小伙伴们发现,来参加他们CityWalk的人不把他们当导游了,而是喊他们“老师”。这让他十分欣慰,“CityWalk如何做出差异化?恐怕还是取决于团队对地标、人文是否有深入研究。”

朱一宁和团队成员设计的路线遍及上海16个区,但其中最为有名的还要数“苏河湾 最上海”,这条路线从天后宫出发,途经四行仓库,终点是Fotografiska影像艺术中心,就是白领们下班后可以摇着红酒杯看展的地方。

此外“乐游巨富长 幸福年轻力”路线也很火。有一次,他带领参加静安党校培训的学员走了这条路线,所有学员都惊叹于这座城市之美。“我带他们参观了华山路网红天桥,那里是大家抢位置拍照的地方。去大胜胡同带他们看老餐馆,领略存在城市毛细血管中的后街经济。不少学员受到启发,希望设计一些文创产品,吸引年轻人。”

范彦萍/图

早年,“心城市”聚焦的人群是国央企白领、外企高管和外籍游客。一名上海游客曾在漫步后反馈,其实从小在上海生活的人也未必了解家乡。这让他感触颇深,希望未来可以把服务的人群扩大到在上海居住和生活的人们,希望他们通过CityWalk更了解这些城市。

“这些年,不少外企找我们搞团建。我们开展过老外看上海活动,向世界讲中国故事;我们主导了‘2023城市课堂季’项目,完成10场线下CityWalk,和包括上海中学国际部在内的学校合作,让学生更好地了解家乡,还鼓励他们做文创徽章,开展项目制学习。我希望学生们能了解上海的城市故事,记住乡愁。赋予他们有更多思考和思辨的能力。”

未来 一平米迷你博物馆

谈及现状,朱一宁透露,其实自己只有20%的精力在带队上,80%的精力都在研发上。

在工作室里,不仅有老物件,还有473张电子地图。比如,“中共三大后中央局机关三曾里遗址”位于静安区永兴路。但长期以来,一直无法找到找到标注有该里弄名称的老地图。有一次,朱一宁花费50美金从国外藏家手里买来的电子地图里,竟然标注了其坐标。他将地图发给街道和静安文旅,大家都很激动。

不管是物件还是地图、书籍,朱一宁都做了数据化管理和数字化标记,每件实物都做到了编码。眼下,他还研发了AI大模型,让AI学习读上海城市照片,标识老照片里各种元素,打个比方如果想要研究上海苏州河的史料时,只要输入关键词,就能检索出所有相关照片。“目前,我编入数据库的标记照片达到了2700多张,可以使用的老照片有一万多张。这是用新质生产力赋能文化研究和产业发展。”

朱一宁还透露说,自己有个计划就是打造1000家一平米博物馆,让建筑变得可阅读。“此外,去年和今年我们在安义路63号静安旅游服务中心落地了迷你博物馆。今年上半年,我们推出了‘跟着藏品游静安’的三条CityWalk路线。还将和商圈合作,将商业和消费旅游结合起来。”

他的野心有点大,希望做CityWalk+,“CityWalk不仅仅是城市漫步,也可以和商业、体育、生态等结合起来”。