中心城区“见缝插绿” 口袋公园:小而美中的智慧与格局 1 拆建的故事 整改补绿 盘活“家底”

>>>景色怡人的漕溪花园是徐汇区拆违所建面积最大的一处口袋公园

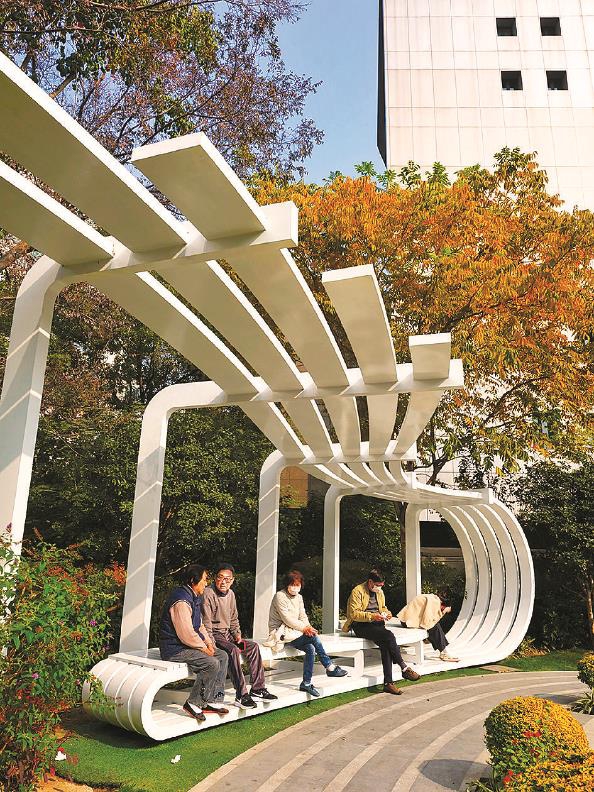

<<<音花园以“音”为主题,老人们歇脚最爱的廊架设计以风琴为原型

本报记者 金旻矣 屠瑜 文 本报记者 周馨 刘歆 李铭坤 张龙 摄

见缝插绿、拆违补绿、拆墙改绿……在上海的中心城区,要造动辄上万平方米的大公园,难之又难,于是,利用各种“边角料”地块,或拆或改,打造“麻雀虽小五脏俱全”的口袋公园,成了为“城市画布”涂上绿色的首选。

小市场的转身

初冬暖阳下,漕溪路地铁站3号口边,工人们正从卡车上搬下一盆盆花。待合适的时机到来,这些花草就将被种进“漕溪花园”,装点来年春天。

沈维奕是附近金谷园居民区党总支书记。自小区门口这个小公园开工建设以来,他三天两头关心着进度,打听着里面驿站的用途。“开放后,如果能让居民活动活动,老年人跳跳舞,那就好了!”他充满期待地说。

拆违建市场 建口袋公园

漕溪花园,是徐汇区通过拆违所建的面积最大的一处口袋公园。与上海许多个拆违建成的公园一样,它的诞生过程跌宕起伏。上世纪八九十年代,这块土地曾是上海铁路钢窗厂厂房,2003年改建为2层楼的仓库综合用房,建筑面积3706平方米,2004年起租赁给上海靓妆市场。在很多上海人的记忆中,靓妆市场红火一时,百余个小商铺售卖着琳琅满目的化妆品、服饰、家居用品,烟火气十足。

随着时间的推移,徐家汇周边大型商场开始聚集,地处漕溪路交通枢纽的靓妆市场人气渐弱,而在建筑外围和规划红线外,这些年又陆续建起了共计1000多平方米的违法建筑,影响通行安全和周边居民生活。在沈维奕的手机中,还保存着一些老照片。照片画面上只见道路上机非混行,违建紧邻小区,夹弄里围墙已开裂,商户还搭棚围天井做饭烧菜,油烟和噪声令居民不堪其扰。

2021年,租赁合同即将到期时,相关部门认为市场与周边区域发展不匹配,加之市场的临时建筑许可已严重过期,须予以关停、拆除。为此,华泾镇、漕河泾街道办事处、区土储中心、区城管执法局、区市场监管局、区消防支队、漕溪实业公司组成了靓妆市场专项整治工作领导小组和工作组,啃起了“硬骨头”。

漕河泾街道管理办副主任霍西翔,就是工作组的一员。他回忆道,2022年1月底贴出关停公告后,光对小商户的补偿、退款、清退工作,就花了很大力气。“开始小商户们不理解,心理落差很大,我们就设工作点接待,又挨家挨户做工作。当时路口有家奶茶店是违法建筑,老板身体不太好,情绪很激动。信访办和工作组多次做她的工作,最大限度为她争取利益,最终完成清退。”他说。

开方便之门 迎活动驿站

总面积达4779平方米的建筑被拆除后,徐汇区借此契机又对高架桥下较为混乱的空间进行了梳理,规范了地铁周边的停车问题,并将地铁站边的道路拓宽至11.5米。规整后的土地如何使用?建口袋公园成了最佳选择。

公园就建在小区门口,聆听居民意见必不可少。徐汇区绿化管理中心绿地管理科洪增彬回忆说,当时邀请了金谷园居民代表商谈,大家对“开门”的呼声很高。原来,这里是小区到地铁站的必经之路,但有一堵围墙阻隔。如果不留“方便之门”,居民上下班乘地铁必须绕行,相比“直穿”要多走10分钟。“小区约1800人,老年人占28%,出租率达33%,无论是老人还是上班族都希望开边门。”洪增彬回忆道,此外居民还提出多种“彩色”植物,银杏、樱花是被提及次数最多的。

就这样,一处日渐衰败的市场,变成了关乎民生的公园,而重获新生的公园回报给市民的,也远远超出了生态的范畴。

几个月后,6200平方米的漕溪花园“长”了出来。园内栽种了几十棵银杏和樱花,缀以八仙花、月季和大片草坪。秋有黄金叶,春有樱花雨。崭新的铁艺围墙上,开出了一扇能刷门禁卡进出的小门,小区居民出入畅通无阻。

公园中叠加的功能,更令大家期待。木结构的“清风驿站”已经收尾,不日将交付给周边社区。今后,市民园艺中心、林长议事厅、党群服务中心或居委会的部分活动,都可以在这里举行。驿站外的空地,预留了电源线,今后如有需要,也可成为早餐柜、咖啡吧等轻餐饮的驻扎地,大家乘地铁上班还能顺路买个早餐……

“从出家门到走进地铁站,以前要绕行、等红绿灯,现在少花了10分钟。”家住金谷园16号楼的汪涛开心地说,“以前是脏乱差的违法建筑,如今是能休闲散步的公园,生活环境也改善了很多,我们太满意了!”

洗车场的蜕变

同样由“拆”而建的,还有胶州路安远路路口的音花园。这座公园以“聆听自然之音”为主题的公园曾获得2021年“沪上最美街心花园”称号。它的背后,也有一段少为人知的拆建故事。

寻合适用地 补绿化“家底”

透过静安区绿化与市容管理局副局长宫明军的办公室窗户往外看,上海市中心规模最大的“拆落地”项目——蕃瓜弄小区旧住房改建工程正如火如荼地进行。目光从这场宏大的“城市更新”收回,宫明军心中也有一个建口袋公园对街区进行“微更新”的故事。

2019年,静安区正为完成“十三五”绿化建设目标而冲刺。“传统规划的绿地该建的都建完了,这就倒逼我们思考是否能创新绿化发展,让‘边角料’用地美起来。”他说。

与规划局联手排摸后,三块用地落入了宫明军的眼中,后来的音花园就是其一。这一地块位于曹家渡街道和江宁路街道交界处,这两个街道绿化“家底”都很薄弱,但又是人口密集区域,居民对环境改善有很大的需求。

“当时我们从规划局了解到,这块是城市社区用地,之前旧改动拆迁后,先建了一处临时洗车场,兼具停车之用。既然短期内未必派得上用场,完全可以先‘绿’起来,为市民先服务起来。区建管委也觉得,增加绿化是好事,因此绿化市容部门、建管委、规划局紧密合作,决定搬迁停车场。”宫明军说。

“磨”设计方案 听自然之音

地拿到了,设计却费尽心思。方案“磨”了至少五轮,最终确定了“音”的主题,代表音乐,更代表“聆听自然之音”。

静安区绿化管理中心办公室负责人李文霞介绍,公园最具创意的设计是广场上那组高低错落的喇叭装置,凑近喇叭口,你会听到五种自然界的声音,包括鸟鸣啁啾、流水潺潺等,清新而治愈。这个设计的初稿是儿童乐园中常见的传声筒,后来决定在娱乐功能外融入自然教育。此外,园内设置台地水景,孩子们可以感受水声。园路则用黑、灰和白三色石材铺装,形似五线谱,体现出音乐的灵动。老人们最爱的廊架则以风琴为原型,通过不同曲面的变化展现韵律之美。

“我们住在胶州路,周边绿地比较少。这里本来是停车场,现在变成小公园,来的人很多。我们家小朋友基本每天都来,通过认识植物感知季节的变化,草坪、花朵、小石子都是她接触自然很好的载体。”市民曹女士说。

与企业共建 破传统之义

“音花园”的破茧重生,也有社会多元化参与的力量。在公园靠近安远路一侧,有一棵榔榆和丝棉木共生的“双生树”,高度达13米,冠幅达10米,不仅树形优美,更难得的是自然双生,在上海公共绿地中实属罕见。

这棵双生树的认建认养者,就是紧邻公园的外资企业玫琳凯。宫明军还记得,在与玫琳凯沟通拆除洗车场建造口袋公园时,他说了一句话,打动了玫琳凯公司的党支部书记,连称“一定要为公园的建造做些什么”。“当时我说,其实我们从事的都是‘美的事业’,你们做化妆品,让人更美丽,我们是‘城市美容师’,让城市更美丽。”后来,中方的想法也得到了玫琳凯公司美国总部的支持,不仅认购了这棵双生树,还与绿化部门签署了5年的认养协议。

这段“美美与共”的佳话,被做成立牌竖于双生树前。“公园造好后,玫琳凯告诉我们,以前客户来公司都是直接被领进楼里去的,现在会先带客户参观一下音花园,讲讲企业对城市公益事业的贡献。”宫明军说。

不仅如此,企业还参与到音花园的管理维护中。玫琳凯会定期组织支部党员,做些志愿服务,清理垃圾,维护秩序,真正实现了政企联动、多元治理。宫明军感慨地说:“从建设到管理,全社会的资源通过这个小花园形成纽带,被调动参与进来。因此,音花园比传统意义上的口袋公园更有意义。”