【听】蕃瓜弄的“第二个春天”

作者: 上海电台记者曹梦雅

位于静安区天目西路街道的蕃瓜弄小区,最早是上海最为“响当当”的“滚地龙”,解放前这里挤着三千多个用芦席卷绑在低矮的竹竿上建起的窝棚,上万劳苦大众就生活在这样腰都直不起来的住所内。1964年政府将其改造成为上海第一个五层楼的工人新村,蕃瓜弄迎来“第一个春天”。这一翻天覆地的变化曾写入上海中小学的课本。近60年过去,原来的工人新村已经显得陈旧落伍,小梁薄板的居住环境也亟需升级换代。2023年的春天,蕃瓜弄启动拆除重建改造工程,将实现又一次涅槃重生。请听报道《蕃瓜弄的“第二个春天”》。

纪录片:“蕃瓜弄改造第一期工程完工了,10幢半灰色的五层楼房,以整齐漂亮的姿态矗立起来了。接过钥匙,他们就要成为新楼房的主人。”

拨开历史的尘埃,在1964年一段泛黄的纪录片里,传来当年锣鼓喧天的声音。一位叫王兰花的劳动者,端着脸盆、提着包袱,兴奋地在楼梯跑上跑下,布置新房:“自来水、电灯、煤气、抽水马桶样样有,煤气不会用怎么办呢,说来引人发笑,煤气公司教我们怎么关怎么开,总龙头夜里要关掉。”

解放前,王兰花是逃过荒要过饭的人,就住在这里的窝棚里。由于窝棚相连成片,远看像一条条卧在地面的长虫,于是被叫做“滚地龙”。曾任居委会主任的李凤英回忆,这里的居住环境可谓“风扫地,月当灯”:“没钱买扫帚,风一吹就扫掉了。没钱买蜡烛火油灯,就靠月亮。”

60年代,蕃瓜弄成为上海首批被改造的棚户区,一跃成为人人艳羡的工人新村。如今80岁的花长生,1964年和媳妇搬进了这里的婚房,现在说起来还是满满自豪感:“我们东面有理发店,还有95路站台、工商银行,还有一个洗澡的国营开的,还有托儿所,小学。我老婆进来的时候,他们厂里单位说她嫁到这里来,最有福气了。”

1981年出生在这里的陈瑜,童年也是无比幸福的。从旁边的蕃瓜弄小学放学后,她就和同学在小区里跳皮筋、玩写王字游戏,父母下班误了点,隔壁阿姨就在三家共用的厨房间,帮她添副碗筷。那时,在蕃瓜弄北隅还保留了18间棚屋残迹,作为中小学生“忆苦思甜”和外宾来访的展示基地。

光阴流逝,随着上海新客站的建设启用、闸北不夜城的开发建设,蕃瓜弄在周边的高楼大厦中变成了“盆地”。虽经历了“平改坡”,但已不复往日风光。

陈瑜有些无奈地,说起那些“一地鸡毛”的琐事:“房子上面裂缝,楼上拖地板滴水了,我床上都湿了。我总归跟阿姨爷叔说帮帮忙,拖把拧拧干,不要太湿。那天我烧黄鳝,他们家楼上下水管滴水了,正好滴到我那个菜里面了,你看这个菜怎么办?重新出去买。”

由于60年代条件的限制,当初蕃瓜弄被建成小梁薄板房,并非用混凝土现浇,而是使用预制板,随着时间的推移,板与板之间产生缝隙。类似的琐事还有很多,比如小区有500多套“一室半”的房型,进入大房间必须先经过小房间。

花长生的老伴何阿姨说:“原来我儿子大了就睡在这个地方,读书吃饭都在一起。我们都是这样走进走出的,没有私密性的。”

蕃瓜弄的更新再造迫在眉睫。去年,天目西路街道组织了拆除重建改造的一轮征询,居民同意比例超过99%。静安区拿出14多亿元的预算资金。

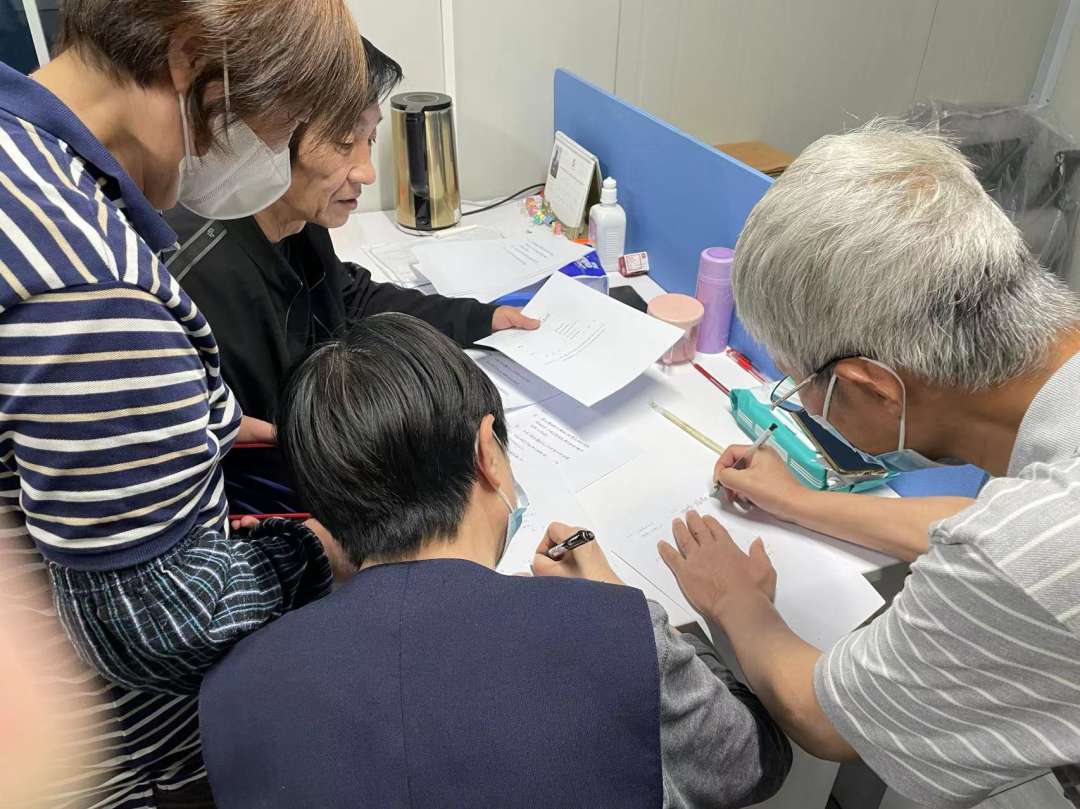

街道成套改造办负责人王中佳说,他们对1122证上门排摸房型,设计先后修改了20多稿:“总体总结下来,我们有97个面积段的房型,给他们增加卫生间和厨房间以及阳台,将来房屋建成是高层还有1幢多层,归并成了47种。”

出生及成长在蕃瓜弄的陈瑜现在已经是居委干部。这个月来,陈瑜为居民没日没夜商讨方案,嗓子已经沙哑。而看着陈瑜长大的邻居对她的工作很是理解支持。

何阿姨说,几十年共用厨卫的经历,让蕃瓜弄的大家很有集体意识:“这情况下不是你一家,他总的设计有规划的。所以后来大家大力支持,你家签过来我家签,都是很踊跃的。能够赶上这个时代这么好的时光,我很幸福。”

就在几天前,随着二轮签约率突破98%,改造项目高比例生效。

蕃瓜弄的两次变迁,诉说着上海这座城市的生生不息。在这个春天,蕃瓜弄再次沉浸在锣鼓齐鸣的喜悦里。不久以后,社区食堂结伴而行的老邻居、阳光下欢笑嬉闹的孩子们,以及社区博物馆里对往昔好奇的人们,将续写蕃瓜弄在新时代的故事。