上海现存规模最大、保存最完整的石库门建筑群!时隔百年,惊艳重启→

(央视财经《经济半小时》)地处上海市中心的张园,至今已有140年的历史,是上海现存规模最大、保存最完整、建筑风格最丰富的石库门建筑群,在历经四年的保护性修缮后,张园西区于12月1日正式对公众开放。

张园是上海中心城区首个采用 “留改拆”的城市更新试点项目,采用“征而不拆,人走房留”的方式,简单地说就是人走,改善居民居住条件;房留,将房屋修旧如故,保持历史风貌不变。

1882年,无锡商人张叔和买下了现今上海南京西路泰兴路一带的花园别墅,并将其命名为张氏味莼园,简称张园。

随后,他又将园区进一步扩充,成为当时上海私家园林之首,是清末民初上海最大、最有特色的市民公共活动场所。

作为近代中国第一公共空间,这里见证了沪上第一盏公共电灯点亮、第一辆自行车亮相、第一个室外照相馆亮相、第一次华人公映电影、第一部冒险游艺设施,也就是人们今天所知的“激流勇进”。

1918年,随着上海公共租界不断向西拓展,张园地块成了地产商眼中的热土,它被拆分成为28块小地块并进行住宅开发。

从市民公共活动场所向石库门社区形态转变,让张园成为上海现存规模最大、保存最完整、建筑风格最丰富的石库门建筑群。

如今,张园共有43幢,170余栋、20余种不同风格的石库门里弄建筑,包括了石库门里弄住宅、新式里弄住宅、里弄公馆以及花园住宅四大类型。

从最早的公共花园,到成为买办等中产阶级的高品质居住群,1949年新中国成立以后,张园的历史,在“七十二家房客”的烟火气中延续下去。

黄阿姨一家六口在张园一处38平方米的老房中“蜗居”了30多年。本是为一户人家居住而设计建造的大宅,随着“72家房客”的入住,辉煌变成了窘迫。

那时,为了解决居民如厕难,静安区曾推动过“一平方米马桶”改造工程。但几轮下来,张园1100多户居民中仍有一半在“手拎马桶”。

因为很多人家只有六七平方米,无法挤出一平方米来安装马桶。南京西路的繁华热闹,背后街巷的拥挤窘迫,交织成为上海亟待解决的民生难题。

2018年9月,上海市静安区正式启动了张园地区的保护性征收工作,这得到了老街坊们的积极响应。

如今,黄阿姨一家早已告别了窘迫的蜗居生活。而在旧改中被善待的不仅是生活在张园的老百姓。作为上海中心城区首个采用“留改拆”的城市更新试点项目,张园的每一栋建筑都像老人一样被善待、被呵护。

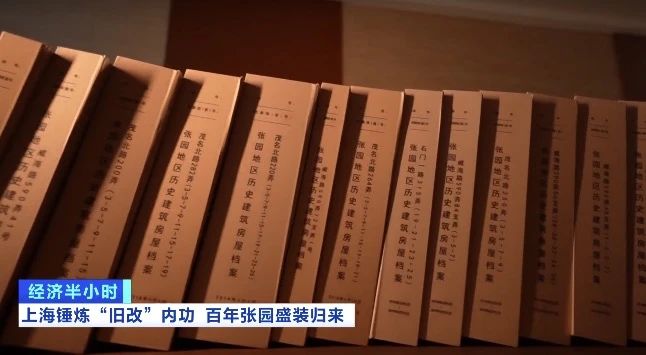

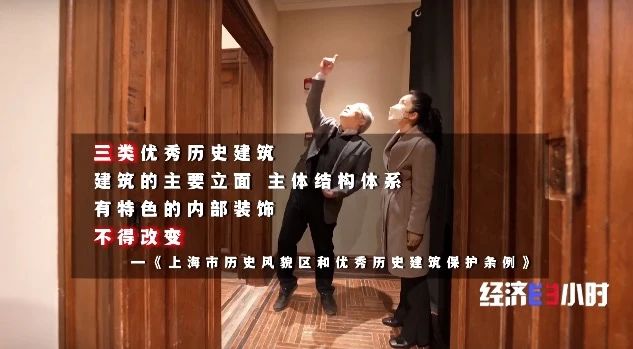

通过翔实的考证,甄别出每一栋建筑文物保护点的本体,拆除居民后期搭建的“晒台”,私自安装的“老虎窗”,由此保证留下来的是历史建筑本身的面貌,这正是保护性修缮所遵循的“留、改、拆、建”原则。而针对修缮的第二步“改”,则要根据优秀历史建筑的分类来确定不同的改造力度或措施。

张园77号,这幢中西合璧新古典主义风格的独立式花园洋房,设计于1921年。作为二类优秀历史建筑,达到园内最高的保护级别,它意味着建筑的立面、结构体系、基本平面布局和有特色的内部装饰都不得改变。

张园西区建筑群中最高的一栋四层里弄公馆,始建于1932年。从室内的格局、楼梯到地面的马赛克花砖、彩色地坪,门窗以及各式各样的天花线脚造型都得到了保留。

张园的保护性改造过程中,始终秉承对建筑、对历史的敬畏之心,无论是“海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和”的城市精神,还是“人民城市人民建、人民城市为人民”的新时代理念,都在这一城市更新的范本之中以最鲜活的方式得到沉淀和彰显。