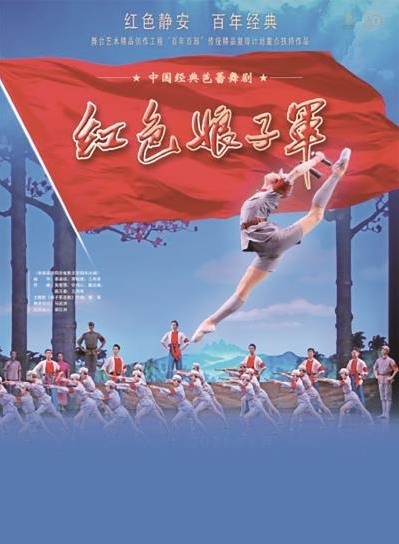

“中芭”经典《红色娘子军》登台美琪大戏院

晨报记者 殷 茵

“大家好,阿拉也是上海人。从小在石门二路长大,后来搬到泰兴路,美琪大戏院是我从小看电影的地方。”昨天,中央芭蕾舞团经典保留剧目《红色娘子军》中第二代“琼花”的扮演者、著名舞蹈家薛菁华在美琪大戏院一登场,一口“滴滴刮刮”的上海话,瞬间拉近了台上台下的距离。6月25日至27日,芭蕾舞剧《红色娘子军》将作为“红色静安·百年经典”主题系列活动的重要部分在美琪大戏院上演,作为系列活动之一的《红色娘子军》主题展览昨天起在剧场同步展出。

薛菁华与“美琪”的缘分早在童年就结下了,“那时候美琪还叫北京影剧院,阿拉一直在这里看电影。”而她的芭蕾舞启蒙,也正是源自电影,“我还记得那部电影的名字是《十月革命》,里面有一段芭蕾舞《天鹅湖》的片段,我第一次知道,原来还有踮着脚尖跳舞的。”后来,薛菁华的母亲在报纸上看到北京舞校来上海招人,就带她去石门一路的招生点报名,就这样,薛菁华开始了北上学舞的历程,也有幸遇到了《红色娘子军》。

作为中国民族芭蕾的开山之作,《红色娘子军》由革命历史实践中生发而出,在苏联戏剧芭蕾的熏陶下,将芭蕾审美与中国传统艺术融会贯通,创造出新的舞蹈语汇。剧中不乏对芭蕾艺术的民族化创新,将中国戏曲中的亮相、圆场、顺风旗、托按掌以及黎族民族舞蹈元素等,融入到曼妙的芭蕾舞姿中,艺术性地表现出革命军人的力量感、正义感。而包含中国传统乐器的管弦乐队、民歌旋律的配乐、载歌载舞的伴唱形式,无一不打破了芭蕾艺术的陈规,开拓出了一片属于中国民族芭蕾的新天地。

在薛菁华看来,这部作品之所以能成为经典,离不开台前幕后所有人的努力,编导、舞者、服装、道具,甚至是负责后勤的大厨,每一个人都为这部作品的最终呈现,铆足了一股劲,“那时候,我们的军装用的是特殊的面料,漂亮挺刮又耐用,服装师傅为我们量体裁衣,舞鞋也是专门定制的。”

对于中央芭蕾舞团的演员们而言,《红色娘子军》的一招一式都是如同教科书一般的存在,是每个“中芭人”的必修课。半个多世纪以来,从第一代“琼花”到第六代“琼花”,《红色娘子军》在一代又一代“中芭人”的努力下,续写着属于中国芭蕾的艺术佳话。前不久,新一代“琼花”邱芸庭接过了前辈的接力棒,“看着这群年轻人,现在的身体条件比我们那时候好多了,希望他们能青出于蓝胜于蓝。”

新的时代不断赋予经典作品新的生命力与创造力。《红色娘子军》既是红色经典英雄故事,也是追求平等与自由的女性故事,时至今日,革命女性的勇敢、坚毅、勤劳、善良,在美琪大戏院舞台上闪耀着夺目的光芒。

同步举行的主题展览上,由中央芭蕾舞团提供的、承载着时代记忆的展品,饱含着一部红色经典的持久生命力,陈列于历经八十载岁月积淀的美琪大戏院。历史的交响乐在这里碰撞发声,奏出一曲昂扬的精神乐章。一件件充溢着红色情怀的展品、一幅幅记载着红色记忆的图片、一段段描摹着沧桑过往的史料,带领大家回到革命故事发生的年代,回到红色经典传承的历程中。