首部聚焦中共二大「非虚构戏剧」《辅德里》在沪首演

4月23日起在上海大宁剧院上演的非虚构戏剧《辅德里》将完全依据史实文献,艺术化再现二大乃至建党初期的人物故事。

《辅德里》是2021上海静安·现代戏剧谷的开幕大戏,将于大宁剧院上演4场。该剧由静安区委宣传部、静安文旅局出品,是首部聚焦中国共产党第一部党章,以中共二大会议所产生的重要文件为主线的非虚构戏剧。剧组确保剧中出现的文字、对白等语言,都有历史出处。

该剧总叙事、导演牟森是上世纪80年代中国戏剧探索道路上的先行者之一。牟森说:「1993年王会悟去世,同一年,上海要建造南北高架,在拆迁的进程中,辅德里得以保留,历史本来就有的命运感、戏剧性,是我们编造不出来的。」

青年编剧吴冰说:「我们一度考虑过虚构,但是在过程中发现,无论我们怎麽去创作、去虚构,都不如历史真实来得更为感人。」所以,剧组最终决定做「历史的收集者」。吴冰又说:「我们就是整理、挖掘了历史故事。」

该剧制作人李东曾经担任过舞台剧《战马》的中方制作人。他表示,真实、精准地传递史实信息,是第一要义。「非虚构戏剧」这个品类的定义,就确保剧目中所有的文字,都不是虚构的。

文艺评论家毛时安指出,辅德里,这个地名具有召唤性,石库门也正是中国共产党的出发地,且有上海基因。

据悉,该剧聚焦了中国共产党从一大到二大,共同完成党的创建的历史进程,以党章的诞生与守护为脉络,呈现100年前革命者命运、出路、使命和爱情。《辅德里》是第一部反映中共二大的舞台剧。剧中,陈独秀、李达、王会悟、王尽美、毛泽东、杨开慧、蔡和森、向警予与第一份党章的守护者张人亚等是主要人物。

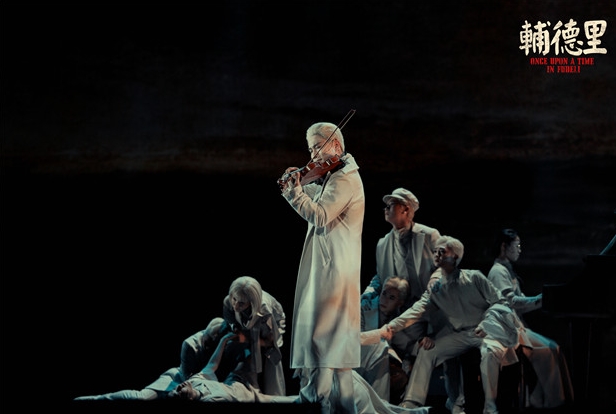

该剧的定位是以「叙事性内容、歌唱性台词、雕塑性身体、总谱性歌唱」。因而,全剧的结构更接近于奏鸣曲,形式上由演员时而成为歌队演员以宣叙调来叙述故事,时而成为剧中角色以咏叹调錶达情感。以90后为班底的青年演员均以白色服装、白色髮型亮相。所有演员都一专多能,多数会弹钢琴、拉手风琴、拉小提琴乃至大提琴。

大幕拉开,铺满天幕的视频叠化出上海地图的「生长」,展现出辅德里位于1993年启动的「申」字南北高架工程的中央位置。天幕前的三角钢琴前,同一年95岁的王会悟回忆起与辅德里相关的点点滴滴。该剧的主要元素就是台上18位一专多能、一人多角的白衣演员;既具有叙事性又情感丰沛如电影音乐般的歌曲和音乐;兼具解说功能和视觉衝击的多媒体设计。这三大元素交汇出饱含情感、富有能量的「动态油画」「活动雕塑」等均有仪式感、经典感的场面,也是对舞台视觉的美学重塑。

90后编剧吴冰亦是作词,她以「少年奔向远方」的意向表达「干革命」;以「献花开满山岗」暗喻「为革命献身」。

作曲李京健是80后,在上大音乐学院任教。创作前,他先征求学生喜欢哪一类的音乐风格,得知是「电影音乐」后,他就往这类既有叙事性又有抒情性且追求旋律感的风格靠拢。他在创作《中国共产党万岁》这首曲目时,既借鑑了说唱乐的节奏又学习了样板戏著作《腔词关係研究》中如何确保音乐的抑扬顿挫如何不影响对字词四声的理解。这位曾经在德国斯图加特音乐学院留学的青年侗族作曲家,汲取东西方音乐养分,创作出黄龄演唱的《辅德里》同名主题曲。

据透露,年轻的编创团队多来自中国美院跨媒体艺术学院等专业。他们以叙事空间构架舞台空间,以多媒体演绎跨越时空。他们从建筑「破圈」舞台,正如电影的「蒙太奇」(法语:Montage)手法的本身就源于建筑术语,意为「结构、装配」。石库门,作为上海海派建筑美学的典型元素,也成为《辅德里》的海报意象。(记者 宋健)