“我还来得及吗?”有孩子告别教室3个月对自己怀疑!高三初三生心理健康网怎样织?

6月27日中考、7月7日高考。4月27日第一批返校开学的高三初三生,两个月左右,就要迎来“大考”。

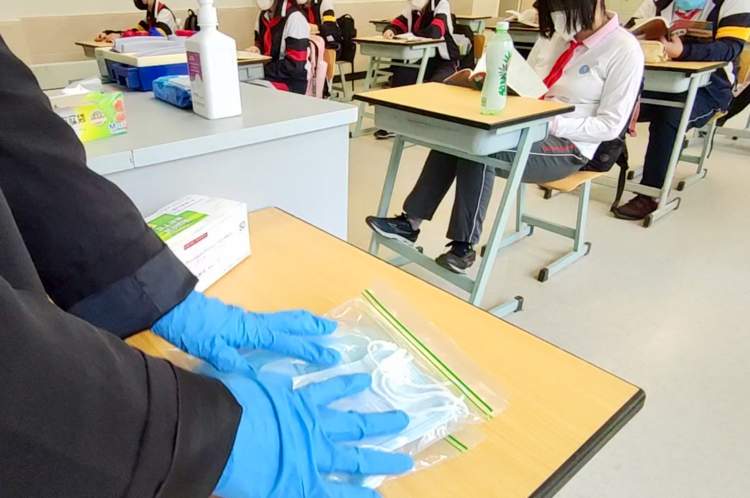

此时,孩子们宅家学习了3个多月。从“空中课堂”重返“地面课堂”,又同时面临中高考的压力,孩子们还适应吗?学校、家庭,在为孩子们建立一张又严又密的身体健康防疫安全网的同时,心理健康这张网有没有织就好?

今天(28日),开学第二天,晨报记者走进多个学校和学校心理健康中心,做了调查与了解。

重返校园三大焦虑源:没比较、不自律、手机瘾

“我还来得及吗?”一位初三生告别教室3个多月,对自己产生了怀疑。

记者发现,首批重返校园的高三初三生焦虑源主要来自三方面:一是没比较,二是手机瘾,三是被唠叨。

焦虑一:没比较,考前陷入自我怀疑

“这三个月来学得浑浑噩噩,水平应该退步了三四名,又后悔,又荒废。老师,我还来得及吗?”

这是初三生张桦(化名)发给老师的求助信息。在老师眼里,他一直是个对自己有要求的孩子,并不像他自己形容的“荒废”。

疫情特殊时期的居家学习,张桦的情况代表了一部分毕业班学生的状态:明明每天都按照学校的网课计划推进,该写的作业都写了,可总是觉得担心。

“就好像一个人在爬山,不知道山有多高,我爬到了哪里,也不知道别人都在什么地方,是上去了?没过来?还是在我身边?”

张桦说,这段时间的独自学习,就像这种爬山的感觉,非常怀念以前那种可以有参考值、比较值的学习状态,对自己什么“段位”有所掌握,加上自招时间临近,更是产生自我怀疑、焦虑烦躁。

正是这样的心理,一些刚刚回到校园的初三、高三生最担心:自己跟不跟得上,进不进得了状态。

焦虑二:闯不过的手机瘾

初三生李飞(化名),在校学习时成绩一般,但也能够按时完成老师任务,遇到老师的表扬与成绩进步时,动力特别足。但两个月的居家学习,他的学习状态逐渐懈怠了。

虽然心理焦虑中考的到来,但行动上李飞总是提不起劲。对初三高三复课的日子,李飞既期待又担心,期待复学后回到充满激情的学习状态,为最后的冲刺,奋力一搏;也担心疫情中学习懈怠,回到学校“原形毕露”。

复学前一周,爸爸妈妈与他提及开学准备,他就不耐烦起来,开学前两天,更是出现了焦虑失眠。

王之亮(化名)是李飞的同学,两人原来在班级里只是一般的同学,但两个月的居家学习,他们却成了“战友”——“手游战友”。在兴趣不高或认为不重要的上课时间里,两人相约“吃鸡”与“王者荣耀”。

家长发现后,警告孩子不许玩游戏,要没收手机,可立刻被反驳:“手机、电脑很重要,离开了不能完成课堂学习、互动与作业。”

不仅是这对初三好“战友”,高三男生张天一(化名)妈妈,在网课期间多次电话咨询心理老师,反映儿子不上网课、不做作业、甚至卸载了钉钉软件,每天沉迷于网络游戏,对学习自暴自弃。

只要谈到学习,张天一就把自己反锁在房间里,一天都不出来。

焦虑三:过度的家长唠叨

李苗(化名)成绩中等偏上,爸爸一直很希望她能考上市里的重点高中,密切关注她的学习。卷子成了她初三生活的日常。

每一次的分数、排名,李苗爸爸都要掌握清楚,一旦发现孩子没达到自己理想的成绩,就会开启唠叨模式。

“你这样的成绩怎么能考上XX高中,这样就上不了好大学,以后怎么找工作呢?没有好工作你怎么活呢?”

其实,李苗的心里对自己并非没有要求。她努力复习,认真对待卷子里的错题和知识盲点,就是希望最后阶段能够再冲一冲,成绩上一个台阶。

可结果的好坏,并不是完全遂自己心愿,原本已经感到“压力山大”的李苗,每每听见爸爸的唠叨,就憋闷烦躁。周末一次闲来无事的公园散步,爸爸又开始念叨起李苗的学习问题,李苗回嘴反驳,没想到爸爸一怒之下打了她。

有学校做心理普查、每班设两个心理委员

学习从线上转为线下,不久又要面临中高考,学校如何面对高三初三生的这些心理焦虑?

记者采访发现,从返校开学的第一天开始,上海不少学校有针对性地开出心理健康防疫课,有的直接做成开学第一课。

最近,时代中学向初三学生、家长发放了问卷调查,了解到学生的担心。孩子们的担心主要有:成绩退步、成绩不够好、无法应对返校后的学习节奏。

静安区教育学院心理教研员杨红梅说,初三高三最常见的还是焦虑、担心,呈现的特征是长时间、持续性,有些孩子表现为精神萎靡、胃口下降。“中高考是孩子们人生面临的重大事件,如果说大家都完全没有焦虑,反而是不正常的。这段时期相较于其他年级会多一些,但真正到了无法读书、入校的比例非常小。”

疫情期间长期的居家学习,返校后从学生反馈的情况来看,最典型的焦虑,其实就是张桦这样的“自我怀疑”。“返校后,见到同学和老师,这种焦虑其实是能够打消的。”

杨红梅说,学校对如何组织初三高三学生迎接复学,做了专门的设置安排。比如,阶段复习怎么操作、老师们的个别指导如何开展、学生的答疑怎么进行,甚至包括考场模拟,对孩子们来说,都是一种信心的传递。

普陀区江宁学校在初三复学前给每位学生做了一次复学心理状况普查,涉及到开学前一周的饮食、睡眠、生活情况;个人情绪、对疫情与复学的认知与手机使用行为和家庭关系等因素。

通过心理状况普查,发现超过96%的初三学生期待复学,心态积极,准备在学校里“大干一场”,86%的学生在复课前一周,开始有意识调整居家学习与生活节奏,但也有部分同学存在复学前焦虑、失眠的情况。

其中,最让家长揪心的是手机的过度使用、由手机引发的家庭冲突。如何变硬着陆为软着陆?

江宁学校心理教师杭艺说,复学后的一个月是适应的关键期,但由于中考时间紧迫,前两周就是适应的黄金期。

对像李飞、王之亮这样的“手机战友”,杭艺建议关注复课的三大关——情绪关、认知关和行为关。“行为关,也是最难的一关,一来要求孩子们调整生物钟,一来要经历与手机说分手的痛苦。”

奉贤中学心理教师吴明霞说:“高三生长期在家导致学生学习没有动力,而在学校大环境里学习,看到别的同学努力,学生会受影响更努力学习。同学与同学之间面对面的交流,也会让一些心理问题迎刃而解。对自身有问题、或父母觉得有问题的学生,开学后班主任会观察。同时,每个班级都有2名心理委员,会留意观察身边同学的不正常反应,并记录在每日报告里,最后针对确实有问题的学生学校心理老师会给予帮助。学校还安排了每两周一节的心理课。”

华师大一附中负责高三年级的心理老师沈闻佳介绍,“从昨天开学到今天,两天的时间里观察到学生们呈现出一种兴奋状态。”此次疫情,高考时间延后1个月,再次回到学校意味着将重新适应线上转线下的校园生活,自律的学生学习成绩突飞猛进,在家上网课不自律的同学,回到学校后会产生担忧,造成学生不同程度的焦虑和自责。

该校高一每周都有心理课,其他年级每两周有一节心理或生涯规划课。学生主动寻求帮助已经成为习惯,心理与生涯教育中心是学生放松身心、被理解、被看见、被懂得的地方。

刚开学,家长要多观察、关心孩子

返校前一周,市西初级中学对家长和学生做了一次调查,调查显示家长的压力感较强。为此,今天(28日)学校安排了一个全体家长的讲座。

有家长表示自己很委屈:“我早起做饭,送孩子上学,好心叮嘱,到底怎么做才是对得起这‘小祖宗’?”

该校心理教师何菊美说:“这个阶段的孩子本身在自律上就有反复性,不要偶尔看到孩子走神、偷懒就立刻指责、批评,他们对自己的要求其实并不比家长低,很多时候家长看到的‘偷懒’,已经是孩子付出很大努力的自律后的休息,不要放大。”

从往年接受咨询的学生来看,出现心理问题比较集中在成绩中游的部分。

“孩子们想争取更好的成绩,想在最后阶段给自己稍高一点的目标和定位,有时候看起来很有希望,但实际上能出现‘奇迹般’进步的很少,有时候又会觉得没有自信、对自己不满意,内心波动比较大。”这种情况下,孩子容易陷入“停滞”状态——陷入迷茫、不甘,没有动力。

这时,家长应该懂得接受现实,也要学会看到孩子们内心已有的压力。

除了学校,家长对孩子心理压力的疏导,也起着关键作用,家校共同努力,才能织就好这张心理防疫安全网。学生返校开学,本身有一个适应过程。学校发给学生网课学习资料,在帮助孩子们了解自己。刚刚开学,学习节奏紧张,更需要家长多观察、关心孩子。

此外,杨红梅表示,家长对孩子要多一点信任和涵容,要相信孩子犯错误时的自我修复能力。她建议家长帮助高三初三生认识到三点:

第一、正常化。就是让孩子们需要明白,焦虑是正常的,大家都和你在一起,都在经历着同样的事情、感受。

第二、接纳现实。返校时间变化、考试时间临近,这些既定的事实担忧是没用的,要接纳已经发生的事,接纳现在的自己。

第三、往前看。帮助孩子进行“未来取向”,减少不必要的选择,定好明确目标,不在纠结中消耗精力。

“面对现实、接受现状是第一步”,何菊美说。在具体的做法上,要让孩子们关注当下需要做的具体事务,不要过多想象中高考后情景。比如,可以让孩子整理笔记、巩固错题,在学习过程中,提升孩子的效能和信心。