视频|幽静的富民路上,隐匿着一座“城市临响空间”!这里有最动人的声音景观

用声音来演绎“城市心情”,是怎样的体验?

在静安区富民路这条幽静的小马路上,老式里弄的街面房子里,隐匿着一座纯白的“临响空间”。

阳春三月,由2019年静安区文化发展专项资金支持、上海音乐艺术发展协同创新中心立项资助的声音景观空间作品《城市临响空间——富民路171号的声音景观》在这里与上海市民邂逅。

从声音景观到城市风貌

躺椅、条案、八仙桌、太师椅、水龙头,留声机,驻足于此,声音从四面蔓延,与空间交织成一个纯白的梦,屋顶飘落的梧桐叶,如梦境里的精灵……

在临街的落地玻璃门后,看熙来攘往,听“城市心情”,这就是城市临响空间——富民路171号展示的声音景观。

作为静安区文化发展资金支持打造的“声音景观+建筑阅读”文旅新业态,“城市临响空间”正在尝试探索一种声音景观融合城市规划与风貌建设的新模式。

声音景观的概念最早由加拿大作曲家谢弗于1968年提出,本意是指“一种强调个体与社会所感知和理解的声音环境”,即人类世界中自然声环境与人为声环境的组合,是声音生态学研究的主要内容,随其外延的拓展,逐步应用于景观设计、音乐人类学、电子音乐,甚至文学研究等领域。

《城市临响空间》项目立足于声音景观与周边环境的融合,将城市心情、街区风情、人文底蕴等通过音乐创作、音响设计、增强现实视觉呈现以及行为表演等多方式,立体地呈现了声音景观到城市风貌的演进。

聆听街头声音“风景线”

用声音演绎“城市心情”,是城市临响空间的一大亮点。

“城市心情”的音乐,由气象信息数据(光照、风力、湿度、温度),分层对应音乐数据库中的采样音频,经“智能”映射配对,实时生成。日夕晴雨,即成心头点滴冷暖。

采用实时气象数据与音乐数据库智能映射的理念来演绎“城市心情”声音景观,顺应当下人工智能科技理念于手段与音乐创作逐步融合的趋势,另一方面也激发了“城市心情”的声音景观,自身持续更新的活力,进而为“城市临响空间”逐步日常化和生活化,奠定基础。

《城市临响空间》中的声音景观,是通过基于声场构建与转化的多声道系统来实现的。

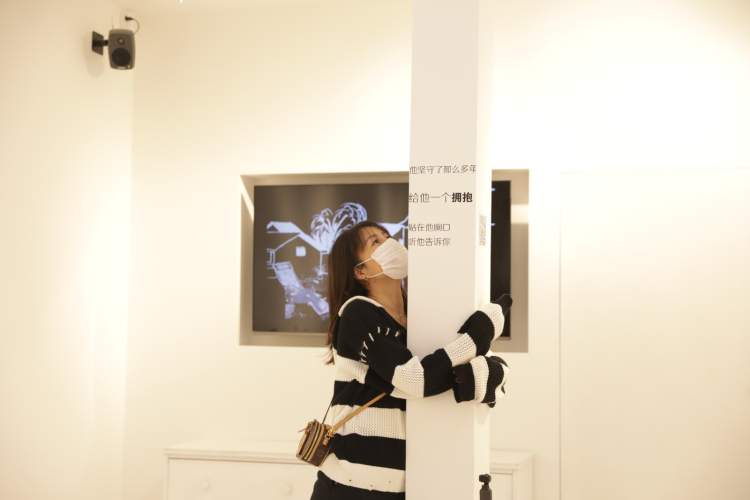

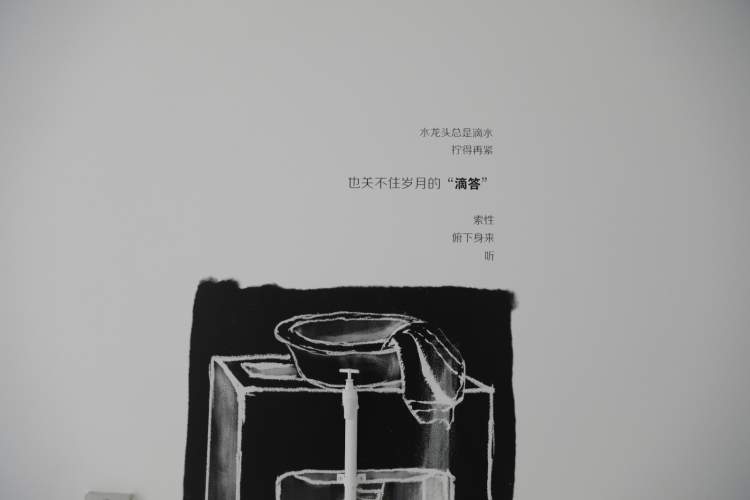

一张“藤榻”,一面白墙,穿墙而来的是“江南丝竹,有故事,有杂音,嬉皮笑脸,还有隔壁阿婆家飘来的油钁气”;而穿墙而来的水龙头,突兀而醒目,滴答之间,流淌岁月静好;伫立多年的立柱,也敞开怀抱,倾诉它的故事。

听者临响,或半蹲,或倚躺,或抱柱,或贴墙,或凭窗而立,姿若临风。一帧帧定格的聆听姿态,构建出了城市街头一道靓丽的风景线。

云端临响 隐藏在街头的剧场

临响空间不仅是一个用聆听的方式,体现生活艺术的空间,也是一个茶余饭后,闲话、交谈、观演的去处。

作为静安文化发展专项资金支持的文创项目,“城市临响空间”从声音景观的角度切入,探索文旅结合新业态的同时,也十分注重对所在街区市民文化生活的建设。

受疫情影响,3月20至31日,“城市临响空间”以”快闪“的方式,参与整个富民路的街区的文化建设,每日提供限时限流预约体验与导赏,并通过照片直播的方式,记录与传达市民的反响和反馈。

与此同时,市民能在云端通过“观看”的方式,“听见”富民路171号的声音景观。在后续“云端临响”的建设中,将在声音景观的呈现基础上,逐步引入展览,身体剧场,艺术导赏等内容,继续探索将“临响空间”进一步打造成隐藏在街头的“口袋”剧场、艺术馆和音乐厅的可能性,鼓励市民参与和参演,提升街区的文化活力。

该项目负责人、上海音乐学院数字媒体艺术学院戴维一副教授介绍,《城市临响空间》由上海音乐学院数字媒体艺术学院牵头,携手安墨吉AMJ建筑设计规划设计有限公司、上海静安置业(集团)有限公司共同打造,在静安区文化和旅游局的支持和上海音乐艺术发展协同创新中心的统筹下,整合了一支超级“跨界融合”创意团队。

团队成员不仅有来自上海音乐学院的陶思婕、李德钦、颜峰、唐铭等青年教授,也有来自上海工程技术大学的蔡张蔺、香港理工大学吴晓峰、安墨吉青年跨媒体设计师秦煜雯等青年艺术家,还特别邀请到安墨吉AMJ薛鸣华及团队对本次活动现场富民路171号的建筑外立面及内部进行空间设计改造。

项目出品人、上海音乐艺术发展协同创新中心主任安栋教授表示, 期待这个站立在富民路街头,承载上海城市文化记忆,记录市民聆听姿态的概念空间,能用声音勾勒出具有上海文化特色的城市人文景观,为增强上海的城市活力,提升城市生活的文化内涵做出贡献。