静安首部原创红色戏剧《辅德里》首演

■记者 邢蓓琳 陆安怡 肖鸣亮

国际静安,全城有戏。4月23日晚,2021上海·静安现代戏剧谷展演活动在大宁剧院正式启动。从4月23日至5月10日,10部大剧场口碑佳作、10部小剧场人气新作在剧院集中展演,200多场次的戏剧巡游、浸入式演出等将不间断地在静安各个城市公共空间集中演出。

启动仪式后,2021上海·静安现代戏剧谷开幕大戏《辅德里》正式首演。该剧由静安区委宣传部、静安区文化和旅游局出品,在大宁剧院上演4场,它不仅是一台“好听好看好懂的文艺党课”,更是由“辅德里”这个红色地标形成的IP标识、展开的一系列红色文化品牌创建工程。

兼具主流价值与年轻表达

作为第一部反映中共二大的舞台剧,《辅德里》以中共二大会议产生的重要文件为主线,中国共产党首部党章的诞生与守护为脉络,呈现了陈独秀、李达、王会悟、王尽美、毛泽东、杨开慧、蔡和森、向警予、第一份党章的守护者张人亚等革命者的命运、出路、使命和爱情。

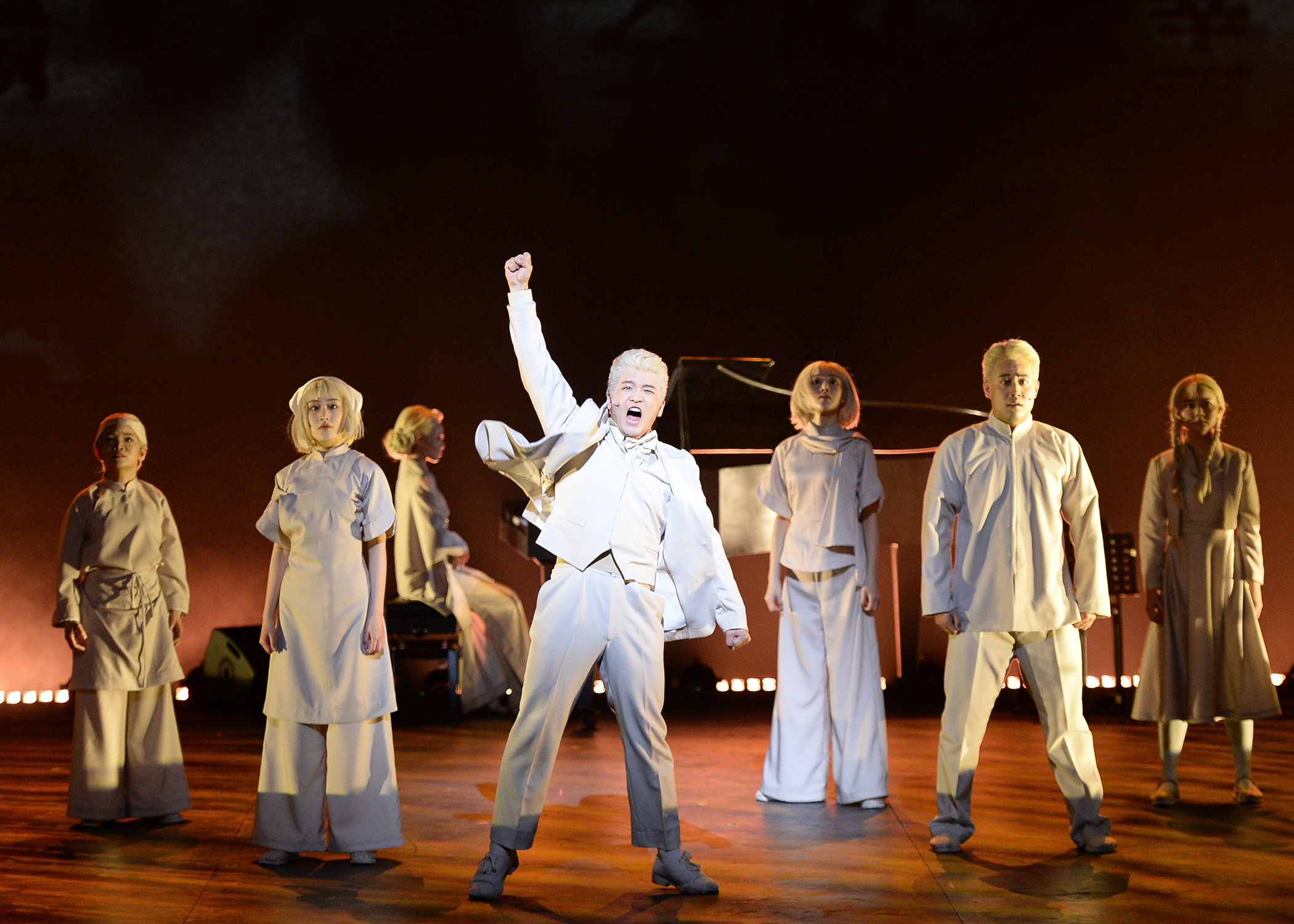

大幕拉开,铺满天幕的视频叠化出上海地图的“生长”,展现出辅德里位于1993年启动的“申”字南北高架工程的中央位置。三角钢琴前,时年已经95岁的王会悟回忆起与辅德里相关的点点滴滴……故事就此开始。撑起全剧的是18位以90后为班底的青年演员。他们均以白色服装、白色发型亮相,时而成为歌队演员以宣叙调叙述故事,时而成为剧中角色以咏叹调表达情感。

尽管呈现出强烈的时尚表达,但《辅德里》却是一台完全依据史实文献创排的“非虚构戏剧”。剧中出现的文字、对白等语言都有历史出处。对此,该剧制片人李东表示,真实、精准地传递史实信息,是兼具主流价值与年轻审美表达的《辅德里》的第一要义。希望这部全部文字都不是虚构的红色戏剧能让观众感到好听、好看、好懂;从而做到入耳、入眼、入心。“这是一部兼具主流价值与年轻审美表达的红色戏剧。”

让感动在剧场发生

既要让观众在全剧120分钟里坐得住,看得懂,更要让他们感动。这是《辅德里》总叙事、导演牟森确定的目标。于是,他提出了“叙事性内容、雕塑性身体、歌唱性台词、总谱性歌唱”的定位,希望通过音乐和戏剧完全融合,用音乐呈现20世纪年轻人波澜壮阔的人生。

牟森说,《辅德里》这部戏更像是一部命运奏鸣曲,通过一种富有戏剧张力的命运感,来展现党章命运的变迁,因此采用了奏鸣曲式的文本样式,来艺术化地再现中共二大乃至建党初期的人物故事。全剧包括三个部分:一是呈现一大和二大这些党代表完成建党的过程;二是展现二大召开以及二大产生的重要文件的历史真实;三是表现党的创建者、见证者以及守护者在二大召开以后各自的命运。

说到《辅德里》采取的“非虚构戏剧”样式,牟森表示,1993年王会悟去世,同年,上海建造南北高架,拆迁进程中,辅德里得以保留,这样一种历史本来就有的命运感、戏剧性,是编造不出来的。此外,《辅德里》是一部完全忠于历史的党史题材戏剧,戏中出现的所有文件都是真实可考的,所有故事也都是不能虚构的。“二大文件和这些人物的故事、情感和命运都必须是真实的。”

要退到表演背后

《辅德里》动作导演刘晓邑说:“我们要退到表演背后,让当时的场景显现出来,当时的状态,当时空气的味道,当时的质感、能量显现出来。”他希望能够缅怀为国家做出贡献的前辈,给年轻人传递一种奉献精神和大无畏精神。

《辅德里》是一部非虚构话剧,作为动作导演,刘晓邑谈到跟以往导过的片子有何不同时表示,非虚构话剧的故事是存在的,而非杜撰的,它在陈述一件事实。前期要了解真实的历史事件,进行大量准备。“我作为动作导演,涵盖了编舞。我们这部戏动作可能是介于舞蹈和戏剧动作之间的,带有雕塑感,是因为历史的凝重,还有那种悲剧感。”

“动作导演包含的东西不仅仅是戏剧动作、行动、人物内心和用肢体来体现的状态。找到最准确,和人物内心最接近的动作,这个戏的质感就出来了。这样的动作都是在排练现场,在碰撞的火花中,在感性、激动的状态下找到的。”刘晓邑说道。

创作是一次深刻的党课

上海大学音乐学院青年作曲家李京键为《辅德里》创作了一部“两小时的交响乐”。说起这次创作,李京键坦言是难度最大的一次,不仅因为这是第一次创作与党史有关的作品,更因为必须要把首部党章的诞生表达清楚,“创作《中国共产党万岁》这首曲目时,既借鉴了说唱乐的节奏,又学习了样板戏著作《腔词关系研究》中如何确保音乐的抑扬顿挫、如何不影响对字词四声的理解。”

李京键说,在创作过程中,自己多次被其中的人物、故事、情感感动,“写到王会悟女儿临死前那段母女二重唱,还有蔡和森英勇就义前的绝唱时,眼泪就在眼睛里打转。”李京键说,这种感动凸显的是早期共产党员因家国情怀做出的选择和牺牲,他们是真正有理想、有抱负的一群人。

“创作过程就是一次深刻的党课。通过这些有血有肉的党史学习,我对党史的认识有了质的飞跃,也让我找到了今后党史题材创作的大方向。”

作为一名党员,李京键说自己有义务把中共二大召开以及第一部党章诞生用艺术的形式展现出来,让观众可以更多的了解这段历史,“很多人并不知道二大,也不知道辅德里在哪儿,我希望能够通过《辅德里》让大家知道这段历史以及它在党史上的重要作用。”

没有什么比真实更有力量

“当我走进辅德里,发现一百年前聚集到这里的年轻人都是当时的90后时,突然找到“灵感”,舍弃需要仰视的英雄形象,用同龄人的视角平视这些意气风发的革命者,关注他们的喜怒哀乐,关注他们和家人、朋友、爱人之间的情感牵绊。”《辅德里》编剧吴冰在2020年7月走进辅德里学习,找到对话革命者的全新视角后,一下子感觉有了底气。

吴冰说,花了近一年时间沉浸到史料中去后,发现党史其实很感人,由真实的党史串联起的真实的力量完全能够打动观众。“一开始想走音乐剧的路线,让舞台‘燃’起来。后来一度考虑过虚构,但是在过程中发现,无论怎么去创作、去虚构,都不如历史真实来得更为感人。”所以,剧组最终决定做“历史的收集者”,因为没有什么比真实更有力量。

除了编剧,吴冰还和李京键一起合作完成了《辅德里》全剧所有歌曲的作词。《辅德里》主题曲里有一句歌词:一条大路南北相连,星光点点照亮人间。吴冰说,一条大路南北相连,既指南北高架中间的辅德里,也暗合“南城北李”相约建党的建党起点。星光同样喻示中国共产党人就是照亮世界的星光。“希望这些音乐能够被传唱开来,辅德里的故事也能够和这些音乐一起被更多人记住。”

“90后”对“90后”的深情致敬

丁臻滢在《辅德里》中饰演的王会悟,是贯穿全剧的视点人物,是中共一大、二大这些历史大事件的见证者。丁臻滢说,吸引自己加入剧组的一个重要原因就是,《辅德里》没有直接歌颂那些伟大的革命者,而是让演员通过对革命者人性和真实情感的刻画,反映出他们在当时波谲云诡的社会环境中,如何为救国家、救民族而奋斗,“王会悟与女儿生离死别的那一段,我哭得稀里哗啦,面对家人离世,还要强忍悲痛为党的事业奔走,真的是太伟大、太了不起了。”丁臻滢希望能够有更多的年轻人坐进剧场看一场《辅德里》,从这些因为有信仰而愈加伟大的革命者身上,思考怎么样让自己变得更好,让这个社会变得更好。”

感动于中国共产党创建者的坚持和力量

演出结束后,有的观众在剧院大厅交谈观看的感受,有的观众与背景板拍照留念。

“一开始左右灯光打出来,我就觉得特别棒,因为主人公都是青年,看到他们的造型都是白发有点不理解,后来看到灯光打上来,我突然就觉得他们有点像雕塑,是那个时代的缩影。”大一学生小胡说,“看到李心田去世,王会悟和李达悲痛那段的触动很大,革命先烈为了国家,舍小家为大家,令人动容。”

“非常感动的是看到共产党员牺牲,心里非常难受,我们今天的生活是他们抛头颅洒热血换来的。”85后鲁女士表示,作为一个母亲,看到其中的母亲和子女的情节很感动。她觉得演员演得非常好,歌声荡气回肠,达到了沉浸式、融入情景的效果,真正地把观众带回到了当时的情景里面,真正地接受了精神上的洗礼。