爱国拥军固我长城 积极争当双拥模范

近年来,静安区积极创建全国双拥模范城,在扎实做好组织领导、宣传教育、政策法规、基层双拥、军民共建、融洽军政军民关系等工作的过程中,形成了区域性双拥特色和品牌。

持续助力强军目标

静安区在原有《静安区军人子女教育优待工作操作细则》《静安区实事拥军工作实施细则》等特色拥军机制基础上,进一步完善,出台并推行涵盖军嫂就业、子女入学、困难帮扶、立功奖励、素质提升、节日慰问等各项双拥机制。

2015年至2019年,静安区双拥办投入2484万,各委办局和街道(镇)投入8385万元,总计10869万元,为驻沪、驻区部队实施了实事项目,特别实施了为上海警备区建设军事体育训练中心,为海军某基地幼儿园安装成套监控系统,为空军某基地政治部建设走廊文化,为某部队十多幢家属楼加装电梯,为军改新组建的某部队进行体育场、礼堂、官兵宿舍等改造,并为其家属居住区进行道路修缮、危旧房改造及下水道疏通等重点项目。

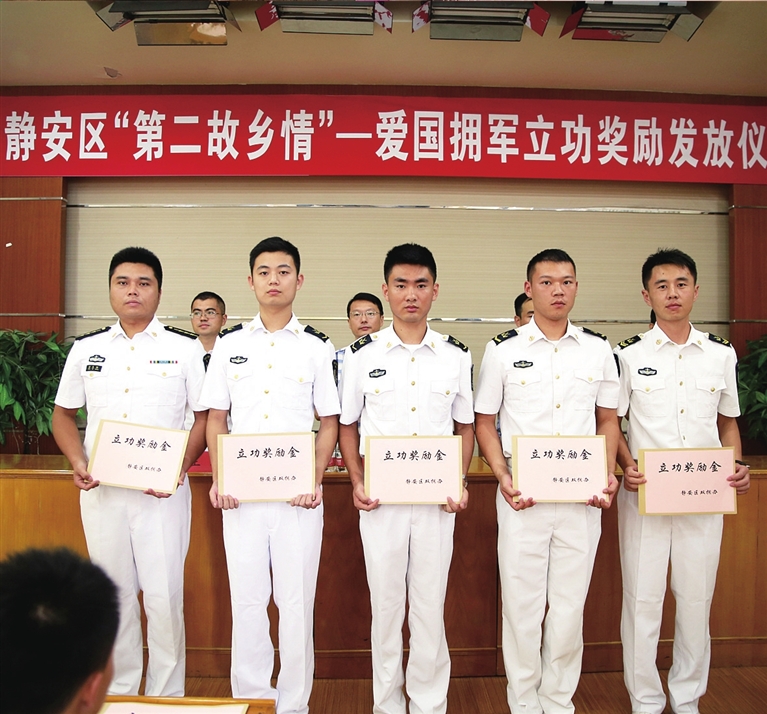

为驻区部队立功受奖的1319个集体和个人进行了表彰奖励,共计80.3万元。为军人配偶随军未就业、军人或直系亲属患大重病、家庭发生重大变故或因自然灾害造成家庭生活困难的、在部队执行重大战备任务或其他特殊原因造成家庭出现临时性困难的422名官兵实施困难帮扶,共计122.8万元。为参加学历教育、职业培训并获得证书的456名官兵实施培训补贴和学费补助,共计179万元。建立10万元年度消防官兵关爱基金,除了提供常规性的伤残病故优待补助之外,针对性非常强地对未纳入大重病的消防职业病、消防常见伤害、住院治疗等提供关爱补助。

有力支持军改

针对军改中部队移防的情况,静安区在全市率先试点留守军人家属关爱工作,专门制定了《某部队留守军属照顾关爱结对方案》,有序开展留守军属关爱工作。一是将留守军属整体纳入现有“优抚之家”体系,积极引入社会服务组织,实现志愿者与军属的“一对一”长期结对;二是实现跨前一步服务,主动帮困救急,为帮助留守家属应对本人生病等临时困难,由负责“优抚之家”项目的社会组织,于周一至周五08:30-17:00,提供留守家属特殊情况下的成人或孩子陪护服务;三是协调居委会提供“便捷物业服务”,解决军属后顾之忧;四是合理调配区内社会化资源,广泛架设就业渠道,引导尚未就业的军属实现妥善就业;五是考虑到留守军属这一群体的特殊性,为尽可能增强关爱工作的力度,静安区还主动突破现有政策,将目前仅面向驻区部队官兵的“子女优待入学”和“官兵困难帮扶”两项优待政策,对已移防到外地的军人留守家属也整体开放。

针对军改中新组建的部队,为改善部队官兵训练、生活条件,静安区近两年投入400多万元,为某部整体翻修勤务楼并进行管线改造,翻新体育场、篮球场、食堂和宿舍,更新礼堂、俱乐部设施。

重点突破“三后问题”

静安区全力解决军人子女优待入学,飞行员子女全部第一志愿入学,某部队军人子女全部入学大宁国际小学,一师附小每年拿出10个名额、静安一中心小学每年拿出5个名额安排军人子女入学,共计安排了656名现役军人子女,基本以第一志愿入学,赢得了驻沪、驻区部队的好评。

每年在完成指令性安置任务以外,相应拿出公务员、事业、社工、国企等岗位,满足了驻区部队符合条件的全部军人家属就业,共计27人。随军随调军队干部配偶实现就业的,发放补贴736.87万元。

在“撤二建一”、两区合并、人员超编的情况下,共计接受38名军转干部。为落实退役士兵安置工作,每年组织企事业单位负责人,赴部队开展“军营日”活动,使安置单位同志切身感受军人在部队的奉献和牺牲,提高安置主动性和积极性。对于不符合政府安排工作条件的退役士兵,退役军人局联合人社局、总工会和工商联,为他们提供政策宣讲、职业规划、就业辅导、心理疏导等服务,针对他们的专业、经历和就业需求,组织召开退役士兵专场招聘会,提供合适的、收入相对较高的岗位,为退役士兵尽快满意就业创造条件。共计接受退役士兵880名,政府安排工作53名。2019年,协调国资委等部门,做好10名进藏退役士兵安置工作。

探索实践退役军人社会化服务

宝山路街道率先启动上海首个社区助军服务系统——“乐居宝山·社区助军服务系统”,通过线下“一网整合”,探索社区服务资源的线上“一网覆盖”,将街道公共服务、公益服务、社会服务等相关资源,提供给宝山路街道的优抚对象。

大宁路街道推出《大宁路街道退役军人社会化服务保障体系》,通过星火益站、星火益家、星辉益家等载体,坚持突出重点、公益服务的原则,以政府购买服务、居民志愿服务为形式,为退役军人和其他优抚对象提供基本信息管理、政策咨询与权益保障、社区互助、社会生活调适、军民融合等5大类、12小类、44项服务,努力使退役军人和其他优抚对象成为全社会尊重的人,让军人成为全社会尊崇的职业。

曹家渡街道坚持十几年,以社区为支撑,以社会组织管理的社区生活服务中心为平台,以优抚社工队伍为纽带,形成“三社联动”,每月20日开展“大篷车”服务,把低于市场价格的放心食品、市区难寻的便利服务、法律养生心理咨询等贴心关怀送到部队,送给优抚对象,正逐步覆盖退役军人。

机制健全促成“关爱功臣”活动,实现十大创新发展

整合服务资源,搭建服务平台,在全区14个街道(镇)建立了16个市级示范双拥(优抚)之家。积极探索优抚工作项目化新途径,由街道(镇)层面招标专业社会组织承接“关爱功臣”活动项目,推进项目化运作。委托专业社会组织对各街道(镇)“关爱功臣”活动项目进行培训、跟踪、督导和评估。形成了“红帆船”、“鱼水亲情”、“红土地”等一系列优秀项目和服务品牌。

在坚持标准化、规范化、专业化运作的基础上,静安区“关爱功臣”活动实现了由闭门造车向满足需求,由脉冲活动向常态服务,由拾遗补缺向破解难题,由娱乐休闲向精神慰藉,由草根服务向专业支持,由自娱自乐向社区倡导,由单一资源向资源整合,由督导检查向服务支撑,由点上创新向面上复制,由优抚对象向退役军人的“十大”创新发展。

为重点优抚对象提供精准贴心服务

在市拥军优属基金会的统一协调下,与光明食品(集团)有限公司签约,率先试点彭浦新村30户烈属“光明营养计划”,为每位烈属进行健康检查、签约家庭医生、定制营养方案,并提供150元/月的光明乳制品,现已推广至全部烈属。

为了解决重点优抚对象的“急、难、愁”问题,对全区烈属和伤残军人逐一入户访查,从中选出厨卫年久失修、漏水、电路老化、设施落后的27户烈属和伤残军人家庭实施改造。施工前拟定“一户一策”,施工中既讲温度又讲进度,兼顾生活与施工,至今已全部完成27户厨卫改造。

军地携手关爱人户分离优抚对象

静安区位于中心城区,因“旧改”等原因,造成人户分离的优抚对象总体占比超过三分之一,个别街道(镇)占比超过百分之九十。人户分离的优抚对象,平时不能参加活动,不能享受关爱。为了解决“关爱功臣”活动中的发展不平衡问题,我们一方面想方设法开展受欢迎的活动,吸引人户分离对象参加,哪怕是远在崇明、南汇的对象;另一方面,制定人户分离对象个人档案,绘制人户分离对象服务地图,组织14个街道(镇)、优抚志愿者、共建驻区部队的现役官兵迎着台风,冒着酷暑,走青浦、访闵行、上嘉定、下南汇,足迹踏遍整个上海,对静安人户分离的伤残军人和烈属逐一上门走访慰问、需求调查、关心帮扶。

优抚对象医疗补助全覆盖、高标准、一站式、信息化

在落实《上海市优抚对象医疗保障实施办法》的基础上,静安区出台《上海市静安区优抚对象医疗保障实施细则》、《上海市静安区关于做好优抚对象医疗补助全覆盖工作的通知》,将全部优抚对象纳入医疗补助优待范围,提高了补助标准,委托区医保中心为优抚对象办理医疗补助报销,率先实现优抚对象医疗补助“一站式”结算服务。

退役军人事务局与医保局合作,依托政务网开发优抚对象医疗补助信息平台,实现街道(镇)、区退役军人事务局、区医保局三方数据互联互通,实现优抚对象医疗补助报销“零跑动”和“零材料”,提高了工作效率,避免了差错,可追溯全程数据,方便了优抚对象。

着力解决军休干部医疗和养老问题

静安区军休干部80岁以上的超过30%,本区积极解决军休干部实际最需要、反映最强烈的医疗和养老问题。

我区做好基础医疗工作,组织军休干部的年度体检和流感疫苗注射,举办专题医疗讲座;建立医疗卫生室,为军休干部提供量血压、测血糖、自助理疗等基本的医疗服务;实现军休干部在静安区中心医院、静安区闸北中心医院和市北医院可以到干部保健科就诊,住院可以优先提供床位;协调长征和长海医院,实现军休干部优待就医;努力降低军休干部门诊和住院开支,将军休干部纳入享受参公医保范围,每年为军休干部购买总工会互助医疗保险,对离休和患重大病的军休干部,实施自费部分35%的医疗补助;帮助解决突发疾病军休干部的医院床位问题,对重大病患者实行"7×24"小时密切联络,及时看望住院军休干部;为年满75周岁和行动不便的军休干部安装每年360元的“安康通”,利用社会资源,为军休干部提供各种养老服务。