静安区检察院破解医疗美容行业治理难题

破解线索采集难

“我们家附近开的美容院,提供水光针注射服务,但注射的人没有医师资格证。”2023年5月,静安区检察院公益检察官通过公益诉讼全息办案智能辅助系统及其他公益线索筛查渠道注意到,留言和举报内容反映,辖区医美行业部分企业存在“无证无照”超范围经营医美服务,致使社会公众利益受到侵害。

在医美公益诉讼案件内部的讨论会上,案件调查切口成了公益检察官们讨论的焦点。全国公益诉讼检察业务能手、检察官徐衍提出了初步构想,“大数据是当前公益检察办案的趋势,我们可以汇总来自行政监管部门和网络的数据,形成辖区医美行业数据库,再使用特定关键词制作一张纵横交叉的‘筛查网’,将全区所有医美服务企业‘过筛’后,能够初步排查出异常企业。”

企业名称、店招名、社会信用统一代码、经营地址、经营范围、上线业务……经对5组280条数据筛查比对,检察官筛选出109条异常数据,整理形成重点线索清单,经过线上核实店铺实际经营情况,最终锁定12家经营异常的店铺,并正式立案,现场调查。

突破现场取证难

当公益检察官在医美机构调查时,多家店都否认在无证状态下开展医美服务,也不承认自己曾经从事点痣、纹身清理等实际操作。 依托结合各大网络平台的检索功能,办案团队对涉嫌店铺的“店招名”“上线业务”及“经营范围”字段等筛选,搜索“诊所”“激光”“洗纹身”“祛斑”“祛痣”等关键词。为确保取证精细度,承办检察官翻查网络上店铺“评论区”,寻找用户评价等更为细化的证据材料,及时证据固定。

依托结合各大网络平台的检索功能,办案团队对涉嫌店铺的“店招名”“上线业务”及“经营范围”字段等筛选,搜索“诊所”“激光”“洗纹身”“祛斑”“祛痣”等关键词。为确保取证精细度,承办检察官翻查网络上店铺“评论区”,寻找用户评价等更为细化的证据材料,及时证据固定。

据此,办案团队实地走访、调查取证,发现某理发店提供的药物点痣服务,其实施过程中会使用药物进行化学剥脱,已属于医美范畴,在2022年9月28日至2022年10月9日期间,该店仅线上宣传就有3例“无痛祛痣”项目,至2023年4月该化学去痣项目依旧持续。

此外,检察官发现某美容店提供洗纹身服务,检索该店铺评论区发现,店家在未取得许可证的情况下,使用激光点阵对纹身清除,截至同年6月,相关销售行为仍未停止。

磋商化解行业治理难

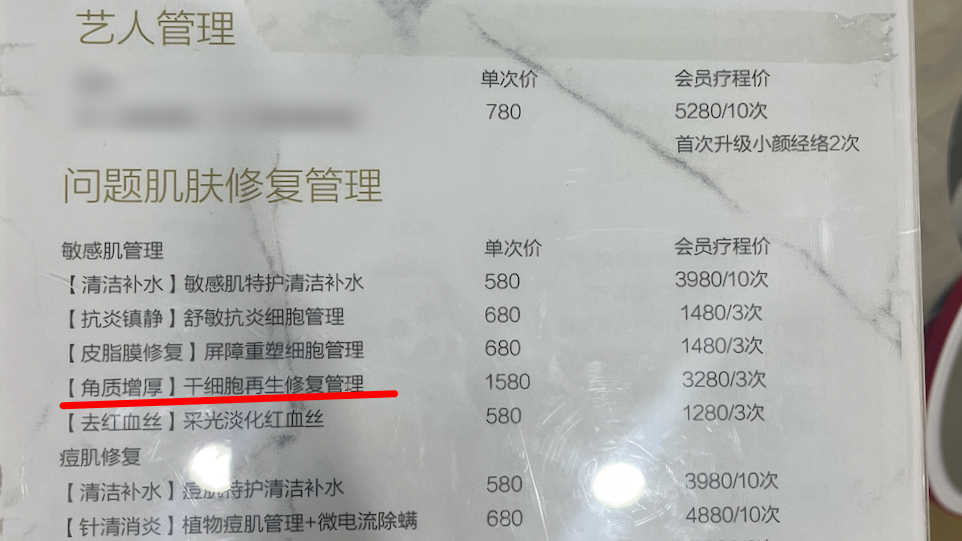

在开展医美超范围经营案件取证过程中,公益检察官发现店铺虚假宣传的行为。某医美店铺虽然没有超范围经营,在其门店的价目表中赫然罗列着“干细胞修复系列”等服务。 巡查中,公益检察官还发现,某美容店虽然工商营业执照显示经营范围为美容店,但其店内价目表上存在的“痘肌治疗项目”,实际使用的是消字号产品。根据规定,消字号不具备任何疗效,属于卫生消毒用品范畴,检测指标主要为杀菌作用。但在该美容店的“包装”下,该产品治疗痘肌方面效果突出。此外部分店铺在店内宣传大屏播放广告,利用患者形象对医疗效果作证明,同样涉嫌违法。

巡查中,公益检察官还发现,某美容店虽然工商营业执照显示经营范围为美容店,但其店内价目表上存在的“痘肌治疗项目”,实际使用的是消字号产品。根据规定,消字号不具备任何疗效,属于卫生消毒用品范畴,检测指标主要为杀菌作用。但在该美容店的“包装”下,该产品治疗痘肌方面效果突出。此外部分店铺在店内宣传大屏播放广告,利用患者形象对医疗效果作证明,同样涉嫌违法。

破解长效监管难

为促进治理的常态长效,公益检察官实现了“医疗美容行业未依法开展医美项目类案监督模型”的线上数据采集常态化,将“抽脂术”“肉毒素”“美白针”等设为关键词,纳入监测范围,并对多渠道医疗美容类线索分析研判、现场调查,超范围经营、虚假宣传、夸大宣传等违法情况一经查实,公益检察官将及时通过磋商协商、召开听证会、制发检察建议等方式,督促相关职能部门依法履职。

“我们将用好大数据模型,常态化开展医美行业的数据抓取和比对,及时发现异常数据,并进行现场调查,实现医美行业长效治理。”静安区检察院公益检察室主任毛文静指出。

“保障消费者权益的关键还在于要帮助消费者认清医美产品真实效果。”公益检察官刘国敏这样说。

作为持续开展医美行业虚假宣传治理的检察官,刘国敏和办案团队成员长期“驻扎”年轻人购物的主要平台,做实宣传教育,开通信息反馈和举报渠道,加强促进行业健康发展。

纠错

1.错误类:*

2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*

3.内容标题:*

4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*

-

您的姓名:*

使用说明