大宁路街道为辖区高龄独居老人安装跌倒报警设备丨我为群众办实事

“冯阿婆,你在家吗?我是居委会的。”

近日,大宁路街道居委会老龄干部刘涵冰急匆匆地敲开冯阿婆家的大门。看到冯阿婆平安无事地开了门,小刘悬着的心才放下。

原来,就在五六分钟前,刘涵冰手机上收到了来自冯阿姨家的报警信息,显示监测到冯阿婆家有人摔倒。事实上,阿婆只是趴在卫生间的地板上擦地,结果触发了新安装的老人跌倒报警设备的警报。虽说是虚惊一场,但却让冯阿婆倍感贴心。

大宁路街道相关负责人表示,今年3月底以来,大宁路街道在辖区一些高龄、独居老人家中试点安装跌倒报警设备,这一设备能主动监测到老人跌倒、久坐等异常情况,并将情况报警至紧急联系人手机端,最大程度地避免居家意外情况的发生。

监测跌倒立即反馈,让老人安全有保障

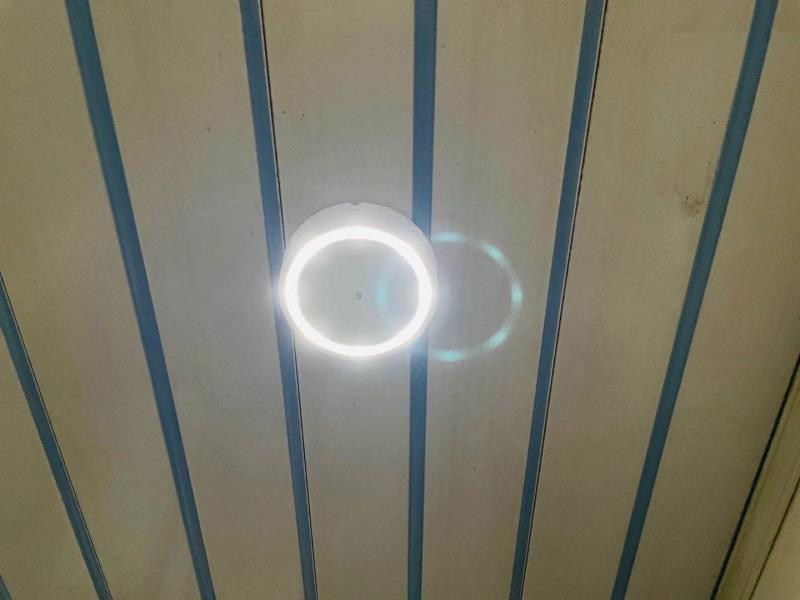

(以上三图为工作人员模拟跌倒,安装检测设备时图片)

家住共和新路2203弄的徐老伯家,跌倒报警装置项目的工作人员正上门进行设备检测,并对徐老伯进行回访。徐老伯今年已经90多岁了,独自居住,三个儿子有两个都住在外区。记者注意到,这个跌倒报警装置安装在卫生间的天花板处,为直径十公分左右的圆形设备。在现场模拟摔倒场景下,随着其中一位工作人员躺倒在地,两分钟后,跌倒报警设备灯亮并响起了蜂鸣声,与此同时,另一位工作人员的手机上收到了跌倒的报警信息。

“如果没这个设备的话,发生什么情况就不知道。今天测试的时候,我两个儿子打电话来问我怎么了,我说今天测试,让他们放心。”徐老伯告诉记者,自己曾经发生过在家跌倒的情况,“设备虽然刚刚装,但目前来看应该会有效果,人的安全更有保障了,防止万一出什么事情。现在有了一个安全的渠道。”

“这个设备采用的是Wi-Fi波和毫米波雷达双重探测技术,能及时探测到老人跌倒的情况,并能马上把摔倒信息通过手机端小程序,推送到紧急联系人的手机上,以实施后一步的救援。”项目经理苏杰介绍说,如果老人倒地不能自理,这个信息每两分钟就会推送一次到紧急联系人的手机上,当房间内有第二个人进入的情况下,它这个报警装置会停止,“同时,如果老人能够主动爬起来,系统也能够检测到情况并作出反馈。”

行为感知更细致,构筑社区安全网

“目前街道的老龄化程度是27%,虽然是全区老龄化程度最低的一个街道,但我们独居老人占比近6%,所以我们非常重视老人的居家安全保障。”大宁路街道老龄干部丁卫庆介绍说,像徐老伯这样的老人在社区里越来越多,随着社区老龄化趋势的加剧,加之年轻人外出打工、出国等现象日益增多,对独居老人的关注要更加提升。“我们引入这样一个设备,在保证老人安全隐私的前提下,提升老人居家安全保障,也让外出的子女更加放心。”

今年60多岁的大一居委会志愿者张月星平日里主要负责上门看望辖区的高龄独居老人,提醒他们注意居家安全。试点老人家中安装设备后,她同样感到多了一层保障。“不仅是上门、打电话,现在更加方便了,手机信息每天就能了解到他们的情况,也减少了我们每天上上下下的奔波,观察安全的渠道也更多了。”

近年来,高龄独居老人独自在家发病因无人发现而错过最佳治疗时间的事故时有发生。在这一背景下,大宁路街道引进人体行为感知报警系统,在保护老人隐私的前提下,精准监测老年人在卫生间不慎跌倒、长时间滞留或无人移动等意外状况,并及时向子女或紧急联系人发出报警,志愿者立即上门查看,降低高龄独居老人的家居危险因素,提升其安全保障。

据悉,除了跌倒情况反馈之外,此次安装的系统还具备人体行为感知功能,体现的行为情况覆盖面更广。“比如说老人是有外出习惯的,每天要到小区里锻炼两个小时,在家里可能是22个小时,如果某一天他可能没有出去,或者没有回来,他的家属和我们的结对志愿者,都能收到这些行为的报告,以更好地了解老人的安全情况。”大宁路街道社区服务办主任王亚静介绍说。

街道方面表示,街道积极考虑“托底”老人(如高龄独居孤老,低保低收入困难等特殊对象的老人,原来发生过跌倒情况的经济困难的老人)的居家安全照护工作,并对这些老人进行了需求排摸,第一批确定了五十户的安装对象,将于上半年安装完成相关设备。“希望通过建立子女、社区、网格三级响应机制,层层把关,最大程度降低高龄独居老人意外伤害及事故发生的可能性。”王亚静表示。

纠错

1.错误类:*

2.出错页面的地址(浏览器地址栏里面的地址):*

3.内容标题:*

4.为了方便我们更准确及时的处理错误,请尽可能详细填写你的操作经过:*

-

您的姓名:*

使用说明